近代社格制度とは?:明治維新から終焉まで、神社の社格と変遷を徹底解説?旧社格制度の全体像:官幣社、国幣社、別格官幣社、そして現代へ

明治維新後の神社の変遷を追う!国家主導の社格制度「近代社格」とは?官幣社、国幣社、別格官幣社…その序列と意味、そして廃止までの歴史を徹底解説。あなたも旧社格の痕跡を探しに、神社巡りへ! 現代の自由な参拝のあり方も提示。

💡 明治維新後の神社の社格制度の変遷を解説。官幣社、国幣社、別格官幣社など、様々な社格が存在した。

💡 近代社格制度成立以前の社格や、古代からの神社の社格についても触れ、そのルーツを探ります。

💡 近代社格制度の終焉と、現代における神社のあり方。社格にとらわれない参拝の重要性を考察する。

それでは、近代社格制度について、その歴史的背景、社格の種類、そして現代との関係を紐解いていきましょう。

近代社格制度の夜明け:明治維新と社格の再編

明治時代の神社変革、何が重要?社格制度の目的は?

国家による神社の格式決定、序列化。

明治維新後、政府は国家神道体制を確立するため、神社の社格を整備しました。

この章では、明治4年に制定された近代社格制度の詳細を見ていきます。

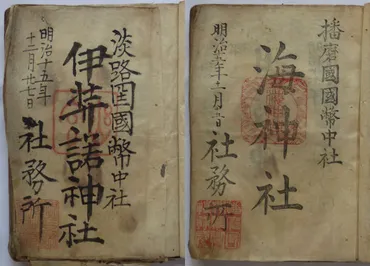

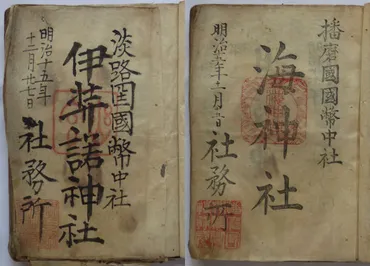

✅ 明治4年制定の近代社格制度は、官社と諸社に大別され、官社は官幣社と国幣社に分かれた。この記事では、明治4年当時の官国幣社の一覧が国会図書館デジタルコレクションで確認できることを紹介している。

✅ 近代社格制度成立以前の社格として、勅祭社、神祇官直支配社、准勅祭社、二十九社が存在した。これらの社格に属する神社は、明治4年の太政官布告によって官社に列格されたものも多い。

✅ 明治4年の布告以前の官社の一覧は、国会図書館デジタルコレクションの『明治四年 布告全書 五』で確認できる。この一覧は、昭和20年時点のものとは異なり、社号変更や社格除外の神社など、興味深い内容が含まれている。

さらに読む ⇒古今御朱印覚え書き – 御朱印に関する考察、寺社参拝、拝受した御朱印、昔の御朱印・納経帳などについてのメモ出典/画像元: https://blog.goshuin.net/kansha-1871/明治4年の布告全書を紐解くことで、当時の社格やその変遷を知ることができるのは興味深いですね。

終戦時の官国幣社のリストとの比較も、歴史の流れを理解する上で役立ちそうです。

明治時代、日本の神社は大きな変革期を迎えました。

明治維新後、政府は近代的な国家体制を築くため、神社の社格制度を再編。

明治4年(1871年)の太政官布告により、官社(官幣社・国幣社)と諸社(府・藩・県社、郷社)という新たな区分が定められました。

この布告は、『明治四年布告全書五』に収録されており、終戦時の官国幣社一覧と比較することで、その後の社格の変遷を知ることができます。

この制度は、国家による神社の格式を定めるもので、官幣大社、国幣大社、官幣中社、国幣中社、官幣小社、国幣小社、別格官幣社といった序列が存在しました。

この近代社格制度は、明治から昭和21年(1946年)まで使用され、神社の祭祀は官社は神祇官が、諸社は地方官が担いました。

興味深い内容でした。明治維新後の神社の変革、大変参考になりました。終戦時のリストとの比較も、ぜひ詳しく調べてみたいです。

旧社格のルーツ:古代からの社格と二十九社

近代社格制度以前の神社の格式、どんなものがあった?

勅祭社、二十九社、式内社など。

近代社格制度が成立する以前にも、神社には様々な社格が存在していました。

この章では、古代からの社格のルーツを辿り、二十九社についても見ていきましょう。

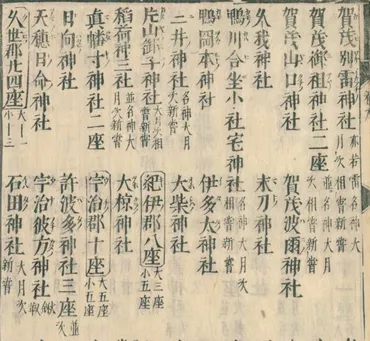

✅ 式内社とは、平安時代の法令集『延喜式』に記載された神社であり、重要度によって大社・小社に、幣帛を誰から受けるかによって官幣社・国幣社に分けられていた。

✅ 『延喜式』は、律令制の施行細目を定めたもので、巻九・巻十の「神名式」はいわゆる「延喜式神名帳」と呼ばれ、当時の官社のリストとして、社号、祭神の座数、幣帛を受ける祭祀などが記されている。

✅ 江戸時代には式内社の調査・研究が進み、現在も式内社とされている神社の中には、江戸時代以降に比定されたものも少なくない。一方、延喜式神名帳に記載されていない神社は式外社と呼ばれ、そのうち『日本書紀』から『日本三代実録』までの六国史に社名が見える神社は国史見在社として尊重されている。

さらに読む ⇒古今御朱印研究所出典/画像元: https://goshuin.net/shikinaisha/延喜式神名帳や式内社、式外社といった言葉は、歴史の授業で聞いたことがあります。

改めて、その意味や違いを理解することができました。

近代社格制度の成立以前にも、神社には様々な社格が存在しました。

例えば、勅祭社、神祇官直支配社、准勅祭社、二十九社などです。

これらの社格は、近代社格制度において官社に組み込まれました。

特に二十九社は、明治3年(1870年)の太政官沙汰に基づき、中世以来の二十二社を踏襲・拡大したものでした。

古代には、朝廷から祈年祭の幣帛を受けた神社を指す官社(式内社)が存在し、大宝律令(701年)で制度化されました。

平安時代中期に編纂された『延喜式』(927年)の神名帳には、全国2861社、3132座の神が記載され、これが式内社のリストとなりました。

式内社は官幣社(中央管理)と国幣社(地方管理)に大・小の区分があり、霊験高い神社は「名神大社」と呼ばれました。

一方、延喜式に記載のない神社は式外社とされ、多様な神社が含まれていました。

古代からの社格の話、とても勉強になりました。二十九社についても、もっと詳しく知りたいと思いました。

次のページを読む ⇒

近代社格「別格官幣社」を徹底解説! 忠臣を祀る特別な神社、その歴史と近代化との関係を紐解きます。社格にとらわれず、自由な参拝を。