邪馬台国と卑弥呼:謎多き古代日本の女王と歴史的背景を探る?邪馬台国:歴史と謎に迫る

神懸かり的な王国、邪馬台国。西アジアからの渡来人がもたらした文明と、卑弥呼の魏との外交。邪馬台国は、30の小国を束ね、鬼道で人々を導いた。謎多き女王、卑弥呼と、その時代。魏志倭人伝から読み解く、倭人の暮らし、内乱と統一。そして、邪馬台国の場所を巡る論争。歴史的資料と考古学的知見から迫る、古代日本の黎明。

弥生文化と渡来人の影響

弥生時代の日本の発展、カギは?渡来人の影響とは?

渡来人の文明と大陸からの民族移動。

弥生文化と渡来人の影響について、稲作技術の伝来や、大陸からの文化流入、そして渡来人によって日本社会がどのように変化したのかを見ていきます。

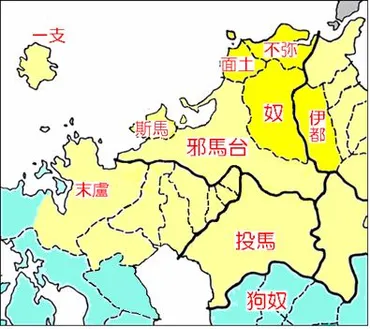

✅ 倭は、帯方郡の東南に位置し、百余国に分かれていたが、魏との外交・通商関係があるのは三十国である。

✅ 帯方郡から倭へ行くには、朝鮮半島沿岸を南下し、対馬、一支国、末盧国、伊都国、奴国などを経由する。

✅ 各国の長官、次官名、戸数などが記されており、奴国には二万余戸、投馬国には五万余戸がある。

さらに読む ⇒ 弥生ミュージアム出典/画像元: https://www.yoshinogari.jp/ym/topics/弥生時代に、大陸から様々な文化が伝来し、日本の社会基盤が築かれたというのは、重要なポイントですね。

渡来人の存在も、日本の歴史を語る上で欠かせない要素です。

弥生時代には大陸からの文化流入があり、稲作技術などが日本列島に伝わった。

この時期に、高度な文明を持つ渡来人によって日本の社会基盤が築かれ、人口増加に繋がった。

東アジアでは秦の滅亡後に民族移動が活発化し、多くの人々が戦乱を避けて東方へ移動した。

その結果、中国本土では人口が激減し、朝鮮半島や日本列島で人口が増加した。

この民族移動の大きな要因は、東夷と呼ばれる異民族の迫害であり、彼らは優れた文化を持ち、日本の文化形成に大きく貢献した。

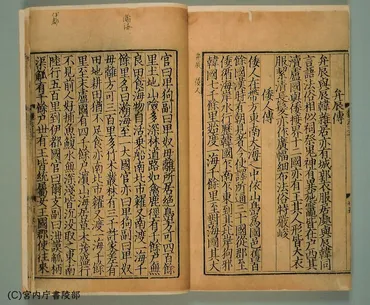

『魏志倭人伝』には、倭人の長寿、葬送儀礼、一夫多妻制、服装、入れ墨の風習、占いなど、倭人の生活が詳しく記されている。

邪馬台国の発展には、渡来人による文明の導入と、大陸からの民族移動が深く関わっている。

稲作技術や渡来人の影響は、日本の文化形成に大きく貢献したんですね。魏志倭人伝に記された倭人の生活も、興味深いです!

邪馬台国の社会とその後

卑弥呼の政治や社会、どんな特徴があった?

祭政一致で身分差があり、租税や市場もあった。

邪馬台国の社会構造や、卑弥呼の死後、そしてその後の状況について解説します。

また、邪馬台国の位置に関する論争についても触れていきます。

✅ 卑弥呼は3世紀頃に存在した日本の女王で、約30の小国をまとめた連合国の指導者であり、邪馬台国を都とした。

✅ 卑弥呼は鬼道(きどう)と呼ばれる特殊な能力を持ち、政治は弟が行っていた。魏との外交を行い、「親魏倭王」の称号と金印紫綬を得た。

✅ 当時の日本には文字がなく、卑弥呼の時代や倭人の生活は中国の歴史書『魏志倭人伝』に記録されており、長寿や風習など興味深い情報が含まれている。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/196111/卑弥呼の死後、後継者を巡って混乱があったというのは、興味深いですね。

邪馬台国の位置については、現在も議論が続いているというのも、ロマンを感じます。

2世紀末には、日本列島は内乱状態にあったが、卑弥呼の出現により連合が成立した。

政治は弟が補佐し、祭政一致の社会であった。

倭人社会には身分差があり、家族制度や刑罰が存在した。

租税があり、市場も存在した。

邪馬台国は、周辺国を監視する役人「一大率」を置いていた。

卑弥呼の死後、後継者を巡り混乱があったが、壱与(壹與)が女王となり事態は収束した。

邪馬台国の位置については、現在も論争があり、北部九州説と近畿説がある。

考古学的な知見も重要であり、古墳の年代研究が進むにつれて、近畿説を支持する研究者が増えている。

倭人の生活様式は、男性は結髪し、女性は髪を下げていた。

衣服は簡素で、泥棒や訴訟は少なく、法を犯した場合は厳しい刑罰が科せられた。

卑弥呼の死後も、争いがあったんですね。邪馬台国の場所が、今も議論されているなんて、ロマンがありますね!

邪馬台国研究の現在地

邪馬台国はどこにあった?九州説とヤマト王権の関係は?

九州説が有力。卑弥呼はヤマト王権に直接関係なし。

邪馬台国研究の現在地について、様々な角度から行われてきた研究内容、そして、今後の課題について解説します。

✅ 筆者は、ある現象に対して、その原因を特定し、解決策を提示することではなく、その現象そのものに焦点を当て、多角的に考察し、その本質を明らかにしようとしている。

✅ 筆者は、特定の言葉や表現に対して、複数の解釈や意味合いが存在することを示し、読者が自身の解釈を持つことを促している。また、筆者は、物事の本質を理解するためには、固定観念にとらわれず、様々な角度から考察することが重要であると提唱している。

✅ 筆者は、読者に、ある現象に対して、自身の考えを深め、多角的な視点を持つことを促し、固定観念にとらわれず、本質を見抜く力を養うよう求めている。

さらに読む ⇒邪馬台国出典/画像元: http://www.chukai.ne.jp/~a-yamataikoku/entrance.html邪馬台国の所在地に関する研究は、多様な視点から行われているんですね。

歴史的資料、考古学的知見、様々な解釈を通して、その姿を模索し続けているという点が興味深いです。

邪馬台国の所在地に関する研究は、これまで様々な角度から行われてきた。

『魏志倭人伝』の記述を文意から丁寧に読み解く試みも行われており、方角や距離などの数字にとらわれず、邪馬台国が九州にあったとする説を支持する研究者も存在する。

彼らは、狗奴国の位置や、女王国の東に本州や四国を思わせる記述があること、邪馬台国が伊都国と隣接していたことなどを根拠としている。

一方、日本書紀の編纂には魏志倭人伝が利用されたものの、卑弥呼の存在は直接的には記されておらず、神功皇后の事績にその物語が組み込まれている。

このことから、ヤマト王権の系譜に卑弥呼は存在しなかったと結論づける意見もある。

邪馬台国研究は、歴史的資料、考古学的知見、そして様々な解釈を通して、今もなおその姿を模索し続けている。

なるほど、色々な説があるんですね。今後の研究の進展が楽しみです!

本日は、邪馬台国と卑弥呼についてご紹介しました。

古代日本の謎に迫る、興味深い内容でしたね。

💡 邪馬台国は、3世紀頃の日本に存在したと考えられており、女王卑弥呼が統治していました。

💡 魏との外交関係を通じて、邪馬台国の地位を確立し、国内の統治を安定させました。

💡 邪馬台国の位置については、現在も議論が続いており、考古学的な発見が重要な手がかりとなっています。