邪馬台国と卑弥呼:謎多き古代日本の女王と歴史的背景を探る?邪馬台国:歴史と謎に迫る

神懸かり的な王国、邪馬台国。西アジアからの渡来人がもたらした文明と、卑弥呼の魏との外交。邪馬台国は、30の小国を束ね、鬼道で人々を導いた。謎多き女王、卑弥呼と、その時代。魏志倭人伝から読み解く、倭人の暮らし、内乱と統一。そして、邪馬台国の場所を巡る論争。歴史的資料と考古学的知見から迫る、古代日本の黎明。

💡 邪馬台国は3世紀頃に存在したとされる、古代日本の国家です。女王卑弥呼を中心に、その政治や文化が中国の史書に記録されています。

💡 魏志倭人伝は、邪馬台国や当時の倭(日本)に関する貴重な情報源です。地理的情報、人々の生活、外交関係などが詳細に記述されています。

💡 邪馬台国の場所については、現在も議論が続いています。北部九州説と近畿説があり、考古学的な発見も重要な手がかりです。

本日は、邪馬台国と卑弥呼に関する情報を、多角的にご紹介いたします。

古代日本の歴史に興味がある方も、そうでない方も、ぜひお楽しみください。

神話から歴史へ:邪馬台国の黎明

邪馬台国、その謎!ルーツはどこ?

西アジアからの渡来人の影響。

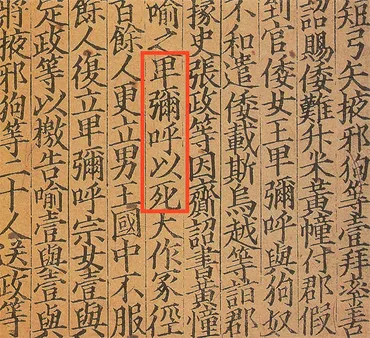

『魏志倭人伝』は、3世紀の中国の歴史書『三国志』の一部であり、邪馬台国やその時代の人々の生活について記されています。

卑弥呼や当時の文化を知る上で、非常に重要な資料です。

✅ 「魏志倭人伝」は、3世紀の日本の様子を記した中国の歴史書「三国志」の一部であり、邪馬台国や人々の生活、卑弥呼に関する情報が詳細に記述されている。

✅ 晋の陳寿によって3世紀末に書かれ、中国の歴史書「二十四史」の一つとして重要視されており、当時を知る貴重な史料となっている。

✅ 全文1984文字の写本が残り、桜井市纒向学研究センターが主催するフォーラムで読み下し文が紹介されるなど、現代でも関心を集めている。

さらに読む ⇒魏志倭人伝(ぎしわじんでん)を読んでみよう!出典/画像元: https://himiko.or.jp/gishiwa.html『魏志倭人伝』は、当時の日本の様子を詳細に記した貴重な史料ですね。

1984字の写本が残っていること、現代でもフォーラムで読み下しが行われていることからも、その重要性が伺えます。

中国の史書は、日本列島に現れた神懸かり的な王国、邪馬台国の姿を伝えている。

その存在は、孔子の時代から600年以上経て台頭し、魏志倭人伝をはじめとする史書によって明らかにされた。

邪馬台国のルーツは西アジアからの渡来人の影響を受け、彼らがもたらした文化や技術は弥生時代の文明発展に貢献した。

紀元前10世紀頃に稲作が伝わり、大陸からの渡来者が増加し、2~3世紀にはその数はピークに達した。

彼らは中国文化の影響を強く受け、「君子の国」への憧れを持って日本列島へ渡来した。

邪馬台国が台頭する以前、倭国は百余の小国に分かれていた。

1世紀には大倭王が邪馬台国を治め、30の国が中国と交流していた。

これらの国々の首長は、家系を重んじ、それぞれの地域を統治していた。

この黎明期、渡来者と豪族の存在が邪馬台国の発展を支えた。

なるほど!中国の史書が、当時の日本の姿を伝えていたとは驚きです。渡来人の影響や稲作の伝来など、興味深いキーワードがたくさん出てきましたね!

卑弥呼の外交と魏との関係

卑弥呼は何をした?魏との外交、その目的は?

親魏倭王の称号を得て、国内統治を安定させた。

卑弥呼は、魏との外交を通じて自国の地位を確立しました。

彼女の外交戦略や、魏との関係性が、邪馬台国の歴史においていかに重要であったのかを考察していきます。

✅ 記事は、あるイベントでの「ひずみ」という現象と、それに対する対策について論じています。具体的には、100件以上の「ひずみ」事例を分析し、その原因や対策を提示しています。

✅ 記事では、ひずみの原因として、イベントの運営上の問題や、参加者の心理的な要因などを挙げており、具体的な事例を交えながら解説しています。また、対策として、参加者への情報提供や、運営側の改善などを提案しています。

✅ 記事は、ひずみに関する様々な要素を分析し、25以上の現象を特定しています。その上で、今後のイベント運営において、ひずみを減らすための具体的な方法を提示しています。

さらに読む ⇒j܂Ƃ.net出典/画像元: https://rekishi-memo.net/yayoijidai/himiko.html魏との外交は、卑弥呼の権威を高め、国内の統治を安定させるために重要だったのですね。

外交関係が、国の内政にも影響を与えるという点が興味深いです。

3世紀の中国三国志時代、邪馬台国の女王、卑弥呼は、魏との外交を通じてその存在を国際的に確立した。

彼女は、約30の小国をまとめた連合国の女王であり、邪馬台国を都としていた。

卑弥呼は鬼道という能力を用いて神や霊と交信する巫女のような存在であった。

彼女は魏に使いを送り、「親魏倭王」の称号と金印紫綬を授けられた。

この外交戦略は、国内での地位を強化し、南の狗奴国との対立を有利に進めるためのものであった。

魏との良好な関係は、卑弥呼の権威を高め、国内の統治を安定させた。

当時の中国の世界観では、実効支配の限界を示すように方角や距離が記述されており、邪馬台国の位置論だけでなく、政治的・地理的な背景を考慮する必要がある。

日本書紀は、魏志倭人伝を年代設定の基盤とし、古代中国の干支思想を建国の年決定に用いた。

しかし、日本書紀と魏志倭人伝の記述には相違があり、これは当時の政治状況が影響していた可能性を示唆している。

卑弥呼の外交手腕はすごいですね!魏との関係を築き、国内をまとめ上げるなんて、まさにカリスマといった感じですね!

次のページを読む ⇒

弥生時代、渡来人が日本を革新!稲作や文化が到来。卑弥呼率いる邪馬台国の謎、東アジアの民族移動と密接に絡む。未解明の場所、今も論争中!