平安美人の条件とは?『源氏物語』から読み解く美意識の変化と現代の比較?平安美人の実像とその変遷

平安美人の秘密を紐解く!紫式部の日記や源氏物語から、現代とは異なる美の基準を読み解きます。白い肌、長い髪、そして内面の美しさが重要視された平安時代。誤解されがちな「ぽっちゃり」のイメージや、独特な化粧文化にも迫ります。タイムスリップしてもモテるとは限らない!?歴史エッセイで、新たな美の発見を。

平安時代のスキンケアの原型

平安時代の女性のスキンケア、洗顔と保湿は何を使っていた?

澡豆、皂莢、口脂、面脂などを使っていました。

平安時代、貴族たちはどのように肌をケアしていたのでしょうか。

現代のスキンケアの原型ともいえる習慣を探求し、その変遷を明らかにしていきます。

✅ 平安時代には、洗顔の原型となる行為として、沐浴や澡豆(小豆の粉で作った洗浄料)の使用が見られ、上流階級の女性はこれらを用いて顔や髪を洗っていたと推測される。

✅ 保湿ケアの始まりとして、口脂(口紅)や面脂(顔に塗る化粧用油)が使用され、肌の艶出しや化粧下地として用いられていたと考えられ、貴族の女性たちの間で実践されていた。

✅ 東大寺での施浴に見られるように、肌を清潔に保つという概念が生まれ、江戸時代にスキンケアが一般化する以前から、肌を美しく整えるための手入れが始まっていた。

さらに読む ⇒ポーラ文化研究所出典/画像元: https://www.cosmetic-culture.po-holdings.co.jp/culture/cosmehistory/010.html洗顔や保湿といった、現代のスキンケアにつながる習慣が、平安時代にもあったんですね。

東大寺での施浴の話は、肌を清潔に保つという意識の芽生えを感じさせます。

平安時代には現代のような明確なスキンケアの概念はありませんでしたが、洗顔と保湿につながる手入れが行われていました。

洗顔については、古代の沐浴や穢れを落とすための浄化から始まり、仏教伝来後の寺院浴堂での温浴、そして小豆を原料とした澡豆(そうず)の使用へと発展しました。

平安時代中期には、上流階級の女性が澡豆や皂莢(さいかち)を洗顔料として使用していたと推測されます。

保湿については、古代の獣脂や植物の汁の使用、飛鳥・奈良時代の化粧品の使用を経て、白い肌への美意識が高まりました。

宮廷儀式書『江家次第』に登場する口紅である口脂や、顔に塗る化粧用あぶらである面脂は、保湿ケアの始まりと考えられます。

東大寺縁起絵巻に描かれた光明皇后による施浴は、肌を清潔に美しく保つという概念の芽生えとなりました。

興味深いですね。スキンケアの歴史を遡ると、平安時代に行き着くとは。澡豆(そうず)や面脂(おもあぶら)といった言葉も、初めて知りました。

日本独自の化粧文化の開花

平安時代の美の象徴、眉化粧とお歯黒の役割は?

身分と美意識の象徴、感情を抑えた美を表現。

平安時代に花開いた日本独自の化粧文化について、特に眉化粧や、お歯黒に焦点を当てて解説します。

その意味や歴史的背景を探ります。

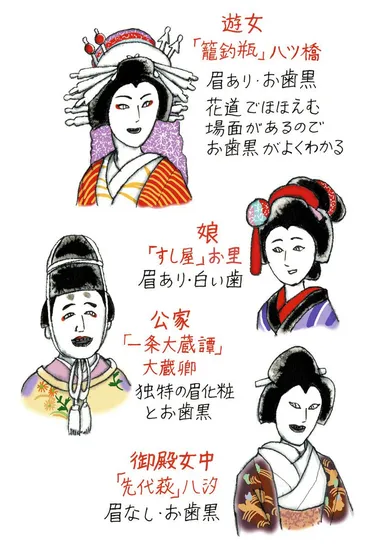

✅ 歌舞伎の化粧は、白、赤、黒、青の4色が基本色で、白粉、口紅、眉、お歯黒などに使用されます。

✅ 黒色は引き締め色として、眉やお歯黒に使われ、身分や年齢を示す重要なアイコンとなっています。

✅ 江戸時代の風習に基づき、歌舞伎では眉とお歯黒の有無で登場人物の年齢や身分を表現しています。ただし、例外も存在します。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/282046眉化粧やお歯黒といった独自の文化が、身分や個性を表現する手段だったんですね。

3色を基本とした化粧というのも、現代のメイクとは違った奥ゆかしさを感じます。

平安時代は、日本独自のファッションと化粧文化が花開いた時代です。

唐風の化粧から、宮廷貴族に相応しいしとやかな化粧へと変化し、特に「眉化粧」と「お歯黒」という日本独自の伝統化粧が普及しました。

眉化粧は、自眉を抜き、白粉を塗った後に眉墨で新たな眉を描くもので、感情が表れにくい穏やかな印象を与える美意識の表れとされています。

一方、お歯黒は、成人儀礼として上流階級の女性に始まり、やがて男性にも広まりました。

化粧は、白粉、紅、眉墨・お歯黒の3色を基本とし、身分や階級を示す象徴としての意味合いも持つようになりました。

この独自の化粧文化は、江戸時代まで続き、和の様式美を形作っていきました。

平安時代は、日本独自の化粧文化が貴族社会で発展し、権威の象徴、高貴な身分の証として認知された時代でした。

平安時代の化粧文化は、現代の価値観とはまた違った美学を感じますね。身分を示す象徴というのは、現代のファッションにも通じるものがありますね。

平安時代の美的表現と装束

平安絵画の顔、なぜ没個性?美意識?それとも…?

理想の顔を想像させる「妄想装置」説も!

平安時代の美的表現と装束について、当時の美意識を反映した絵画や物語を通して考察します。

美しさに対する意識や装いについて紐解きます。

公開日:2023/05/17

✅ 著者は『源氏物語』を千夜千冊で3夜にわたって書きつづることを発表し、新年最初のテーマとして巻22「玉鬘」と巻23「初音」を取り上げる。

✅ 物語の中心となる六条院は、光源氏が様々な女性たちと暮らす場所であり、日本の建築文化史的にも重要な場所であると指摘。その構造や規模について解説する。

✅ 『源氏物語』は「外れる」あるいは「逸れる」というテーマを描いており、著者は紫式部の藤原摂関政治への批判もそこにあると解釈。六条院が王権の中心から外れた場所にあることも、それを暗示していると述べている。

さらに読む ⇒松岡正剛の千夜千冊出典/画像元: https://1000ya.isis.ne.jp/1569.html没個性的な顔立ちの解釈として、「感情を表に出さない」という考え方と「妄想装置」という考え方があるのが面白いですね。

十二単についても、現実とのギャップがあるんですね。

平安時代の女性の絵画に見られる没個性的な顔立ちについては、2つの説があります。

古典エッセイストの大塚ひかり氏は、「高貴な人は感情を表に出さない」という美意識を反映していると推測しています。

一方、国文学者の三田村雅子教授は、鑑賞者が自分の理想の顔立ちや表情を想像しやすくするための工夫である「妄想装置」説を提唱しています。

平安時代の装束については、当時は隠れて見えない部分(扇など)を常に意識し、隠れて見えた時のために美しさを保つという工夫がなされていました。

その一方で、髪は誰に見られても良い部分であり、美しさの象徴として重視され、栄養と手入れが行き届いた黒く量の多い髪が理想とされました。

ドラマや映画で描かれる十二単は儀式用であり、現実の生活では、女房が手作りした装束が用いられ、生活感が伴っていたことも指摘されています。

絵画の顔立ちの解釈が興味深いです。装束の現実的な側面も興味深いですね。ドラマや映画だけでは分からない、当時の生活が見えてきます。

本日の記事では、平安時代の美意識について、現代との比較を交えてご紹介しました。

時代を超えて、美の基準がどのように変化してきたのか、興味深いですね。

💡 平安時代の美人の定義は、現代とは異なり、白い肌、長い黒髪、ふくよかな体型などが重視されました。

💡 『源氏物語』に登場する空蝉の容姿から、当時の美意識と現代のギャップを読み解きました。

💡 平安時代のスキンケアの原型や、日本独自の化粧文化の開花についても触れ、美に対する意識を深めました。