今川氏真とは?多才な武将の生涯と再評価?今川氏真:戦国時代の多才な武将の生涯

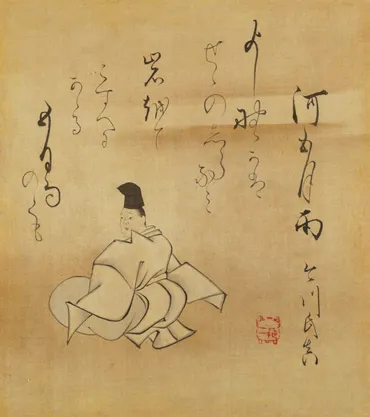

戦国武将・今川氏真。武術・学問に秀で、蹴鞠の名手でもあった彼は、桶狭間の戦いで父を失い、家臣の離反、同盟破棄に見舞われる。今川家滅亡後、文化人として才能を開花させ、晩年は歌人として朝廷に仕えた。徳川家康との特別な関係、子孫の活躍、そして長寿を全うした氏真。単なる「ボンクラ息子」ではない、多面的な魅力に迫る。

文化人としての第二の人生と徳川家康との関係

今川氏真、晩年は何で活躍?家康との関係性は?

歌人として活躍。家康のロールモデル。

今川氏真は、文化人としての才能を開花させ、徳川家康との関係を築きながら晩年を過ごしました。

その多才な才能は、新しい環境で生かされました。

公開日:2024/12/27

✅ 今川氏真は、父・義元が築き上げた今川家を衰退させた「愚将」という評価が一般的だが、実際は支配強化や経済政策に手腕を発揮していた時期もあった。

✅ 武田信玄の駿河侵攻により領地を失い、徳川家康に庇護され、晩年は文化人として過ごし77歳まで長生きした。

✅ 家康や織田信長との関係を良好に保ち、茶器の返還や領地の拝領など、その後の人生を支えられた。

さらに読む ⇒ BUSHOO!JAPAN(武将ジャパン)出典/画像元: https://bushoojapan.com/bushoo/imagawa/2024/12/27/87525今川氏真が、文化人として第二の人生を歩んだことは、興味深いですね。

家康との関係も良好だったようです。

今川家の滅亡後、氏真は徳川家康に降伏し、その後は北条氏康、そして徳川家康の庇護を受けて余生を送ることになります。

ドラマやゲームでの評価とは異なり、氏真は文化人としての才能を開花させ、和歌に親しみ、京都で公家などと交流しました。

晩年には朝廷から歌人として選ばれ、文化活動に専念しました。

家康は、少年期から青年期を過ごした今川家から大きな影響を受けており、氏真は家康にとって、戦国大名としてのロールモデルであり、生涯にわたり交流を続けた特別な存在でした。

氏真は、父である義元の築いた今川家を滅ぼしてしまったという評価もありますが、晩年は文化人として活躍し、家康とも良い関係を築き、長生きされたことは、歴史の評価を覆すような、興味深い事実ですね。

領民からの慕われと多面的な人物像

今川氏真は「ボンクラ」だけ?二面性とは?

戦国大名と文化人の二面性を持つ人物。

今川氏真は、多面的な人物でした。

領民に慕われ、戦国時代から江戸時代にかけて、ユニークな生涯を送りました。

✅ 今川氏真は、今川義元の息子で、歌や蹴鞠を好む公家文化に親しんだ人物でした。

✅ 桶狭間の戦いで父が亡くなった後、北条氏のもとに逃れ、その後徳川家康からわずかな領地を与えられました。

✅ 現代では「無能」と評されることもあるが、戦国時代から江戸時代にかけてユニークな生涯を送った人物です。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/155489領民に慕われていたというのは、氏真の人となりを表すエピソードですね。

単なる無能という評価では片付けられない人物だったことがわかります。

静岡県菊川市には今川氏真を祀る「今川様」の祠があり、農業用水を供給した功績から領民に慕われていたことからも、氏真の人柄が伺えます。

氏真は、徳川家康との友好関係を築き、今川家の再興を目指して奮闘するなど、単なる「ボンクラ息子」という評価では片付けられない側面を持っています。

氏真の生涯は、前半は戦国大名、後半は文化人という二面性を持つものでした。

織田信長や武田信玄といった強大な相手と戦い、その結果は必ずしも成功したものではなかったものの、多角的な視点から見れば、単なる「ダメ武将」として片付けることのできない、多面的な人物であったと言えます。

単なるダメ武将と片付けることができない、多面的な人物だったんですね。多角的な視点で見ることの大切さを感じました。

今川氏真の生涯と再評価

氏真、逆境を越え晩年を輝かせた秘訣とは?

柔軟性と自己省察、そして友好的な関係構築。

今川氏真は、戦国大名・今川義元の息子。

父の死後、今川家を継ぎましたが、その後の人生は大きく変化しました。

✅ 今川氏真は、戦国大名・今川義元の息子で、母は武田信玄の姉である。

✅ 父の死後、今川家を継いだが、徳川家康との関係などから家運は傾き、後に家督を譲り出家した。

✅ 晩年は徳川家康と駿府で交流するなど、文化人として過ごした。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1183458今川氏真の生涯は、激動の時代の中で、多面的な人物として評価されるべきですね。

晩年の文化人としての活躍は、彼の新たな一面を示すものです。

氏真の才覚は、子孫が江戸幕府に仕え、朝廷との交渉役として活躍するなど、江戸時代にも受け継がれました。

77歳という長寿を全うし、その後の人生において、信長から茶器を譲り受け、家康から領地を与えられるなど、敵対勢力とも友好的な関係を築きました。

氏真は決して意地悪をしたのではなく、自身の置かれた状況の中で精一杯努力したものの、結果として家康を守ることができませんでした。

今川家滅亡は、氏真自身の能力不足だけでなく、当時の複雑な情勢も影響しています。

氏真の詠んだ歌からは、時代の流れを受け入れ、自己を省みる精神力も読み取れ、単に武将としてだけではなく、人間的な魅力も備えていたと言えるでしょう。

氏真の生涯は、戦国時代の激動の中で、様々な困難に直面しながらも、自身の役割を果たし、その後の人生で文化人として輝いた、多面的な人物として評価されるべきでしょう。

今川氏真は、時代の流れを受け入れ、自己を省みる精神力も持ち合わせていたんですね。氏真の詠んだ歌からも、人間的な魅力を感じます。

今川氏真は、多才な武将でありながら、激動の時代を生き抜きました。

その生涯は、再評価されるべきでしょう。

💡 今川氏真は、剣術や学問に長け、蹴鞠の名手としても知られる多才な人物でした。

💡 桶狭間の戦いでの父・義元の死後、今川家は衰退し、氏真は苦難の道を歩みました。

💡 晩年は文化人として活躍し、徳川家康との関係を築き、77歳まで長生きしました。