国家と兵士の死:太平洋戦争における戦没者支援制度とは?戦没者支援制度の歴史と現状

明治維新以降、日本は兵役制度と「死」を重んじる価値観を形成。国家は戦力維持のため、戦没者遺族への補償を手厚く行った。太平洋戦争では、恩給法や援護法を制定し、広範な支援を実施。軍歴証明書の発行や、未帰還者の消息調査など、終戦後も続く遺族支援の歴史を詳細に解説。国家補償の変遷と、その背後にある思想的背景を読み解く。

恩給制度の詳細:変遷と手続き

恩給制度、一体誰のため?どんな恩給があったの?

軍人や遺族を扶助!普通・一時・傷病など多様な恩給!

恩給制度は、明治時代に始まり、戦没軍人だけでなく、傷痍軍人、その遺族を扶助するために始まりました。

時代とともに変化し、その対象も拡大していきました。

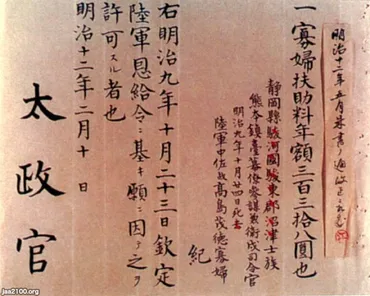

✅ 1879年(明治12年)に、死亡した軍人の寡婦に対して恩給が支給された。

✅ これは日本で最初の年金支給にあたる。

✅ 恩給制度は、明治8年に海軍、明治9年に陸軍で始まった。

さらに読む ⇒ジャパンアーカイブズ - Japan Archives 日本の近現代史150年をビジュアルで振り返る出典/画像元: https://jaa2100.org/entry/detail/053686.html恩給制度の変遷について詳しく解説していただきました。

制度がどのように変化し、受給対象が拡大していったのかがよく分かりました。

昭和48年の改正も重要だったのですね。

明治時代に始まった恩給制度は、戦没軍人だけでなく、傷痍軍人、その遺族を扶助するために始まりました。

対象は、軍人、官吏、教員などへと拡大し、本人に対する普通恩給、一時恩給、傷病恩給、遺族に対する普通扶助料、公務扶助料など多様な形態で給付されました。

昭和48年の恩給法改正では、戦地での勤務年数などを考慮した加算年数が恩給額の計算に反映されるようになり、改正前の受給者も増額の機会を得ました。

恩給請求は、退職時の所属官庁を経由して行われ、厚生労働省が陸海軍省の人事記録を基に審査し、総務省政策統括官(恩給担当)に進達する流れです。

恩給制度の歴史とその変遷について、非常に分かりやすく解説していただき、ありがとうございました。制度の詳細や、恩給請求の手続きについても理解が深まりました。

軍歴証明書の発行:歴史と役割

軍歴証明書はどんな時に必要?誰が発行するの?

恩給、遺族年金など。厚労省と各都道府県です。

戦没者の軍歴を調べるためには、軍歴証明書の発行が有効です。

その発行手続きや、記載される情報について解説します。

✅ 太平洋戦争で戦死した親族の軍歴を調べるには、厚生労働省または都道府県が発行する「軍歴証明書」を取得することが有効である。

✅ 軍歴証明書には氏名、官職、召集・配属・進級・従軍記録、賞罰、傷病などの詳細な情報が記載されており、申請には申請書、戸籍謄本、身分証明書などが必要となる。

✅ 申請は主に3親等以内の親族が行え、所属が不明な場合は厚生労働省に問い合わせる。軍歴証明書がない場合は、兵籍簿が代わりに発行されることもある。

さらに読む ⇒history for peace スタッフブログ出典/画像元: https://historyforpeacestaff.blogspot.com/2021/03/blog-post.html軍歴証明書の発行について、申請方法や必要な書類など、具体的な情報が整理されていて、とても参考になりました。

3親等以内の親族が申請できるというのも重要な点ですね。

旧陸海軍軍人・軍属の軍歴は、恩給や退職年金、叙勲、被爆者健康手帳申請など、様々な場面で必要とされます。

厚生労働省および各都道府県は、本人や遺族からの請求に基づき、軍歴証明書を発行しています。

軍歴証明の発行事務は特定の流れに沿って行われ、取り扱われる個人情報は原則として非公開とされています。

軍歴証明書について、とても詳しく説明していただき、ありがとうございます。申請に必要な手続きや、記載される情報について理解が深まりました。私も調べてみたいと思います。

終戦後:厚生労働省の役割と継続的な支援

未帰還者の消息を追う、厚労省の特別な取り組みとは?

人事資料や名簿整理、情報提供など遺族を支援。

現代における戦没者遺族への支援は、厚生労働省によって継続的に行われています。

その内容と、今後の課題について解説していきます。

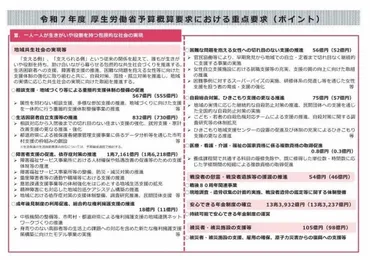

✅ 厚生労働省は、令和7年度予算概算要求において、戦没者遺族関係の予算として54億円を計上し、戦没者慰霊や遺族援護を推進する。

✅ 重点要求には、戦後80周年にあたり特別弔慰金の支給継続、慰霊事業の充実、平和の語り部事業の拡充、遺骨収集事業の推進などが含まれる。

✅ 日本遺族会は、概算要求に盛り込まれた重点要望事項の実現に向けて、情報収集や陳情活動に取り組む予定である。

さらに読む ⇒宮崎県遺族連合会事務局のブログ出典/画像元: https://miyazakiizoku.livedoor.blog/archives/29352062.html厚生労働省が行っている、戦没者遺族への継続的な支援について、具体的に理解することができました。

終戦後も、このような形で支援が続いているのですね。

厚生労働省は、旧陸海軍の人事関係資料や抑留中死亡者名簿などを整理保管し、未帰還者の消息調査、抑留中死亡者名簿の記載事項のお知らせ、軍歴や引揚記録に関する情報提供も行っています。

これらは、終戦後もなお続く、戦没者遺族への継続的な支援の一環です。

終戦後も、厚生労働省が戦没者遺族への支援を続けていることに、感銘を受けました。特に、未帰還者の消息調査や遺骨収集事業など、積極的な取り組みが印象的です。

本日の記事では、太平洋戦争における戦没者支援制度の歴史と現状を詳しく解説しました。

過去の制度から学び、現在も続く支援の重要性を改めて認識しました。

💡 明治時代から現代に至るまで、日本は戦没者とその遺族を支援する様々な制度を整備してきた。

💡 太平洋戦争における戦没者支援は、恩給、弔慰金、医療保障など多岐にわたる。

💡 厚生労働省は、現在も遺族への支援を継続し、戦没者の慰霊事業を推進している。