国家と兵士の死:太平洋戦争における戦没者支援制度とは?戦没者支援制度の歴史と現状

明治維新以降、日本は兵役制度と「死」を重んじる価値観を形成。国家は戦力維持のため、戦没者遺族への補償を手厚く行った。太平洋戦争では、恩給法や援護法を制定し、広範な支援を実施。軍歴証明書の発行や、未帰還者の消息調査など、終戦後も続く遺族支援の歴史を詳細に解説。国家補償の変遷と、その背後にある思想的背景を読み解く。

💡 明治維新以降、日本は兵士の「死」を重視する価値観を形成し、遺族への補償制度を整備した。

💡 太平洋戦争中、日本は「戦争犠牲者援護」の理念に基づき、恩給や弔慰金などの給付制度を制定した。

💡 終戦後、厚生労働省は戦没者の遺族を支えるため、軍歴証明書の発行や継続的な支援を行っている。

今回は、日本の太平洋戦争における戦没者支援制度に焦点を当て、制度の歴史、内容、そして現在に至るまでの変遷を分かりやすく解説していきます。

明治維新から太平洋戦争へ:国家と兵士の死

明治時代の日本、兵役と死の価値観はどう関係?

勇敢な死を促し、遺族を補償して戦力維持。

日本は明治維新後、富国強兵政策のもとで兵役制度を導入し、兵士の「死」を国家のために尽くすものとして重視するようになりました。

この考え方は、太平洋戦争へとつながります。

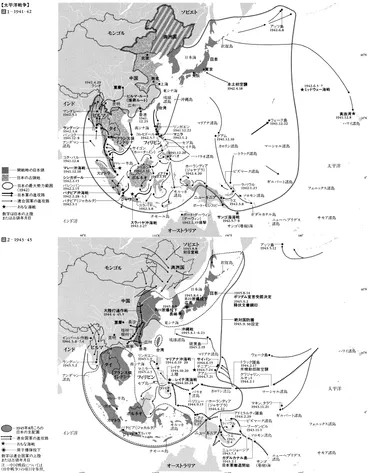

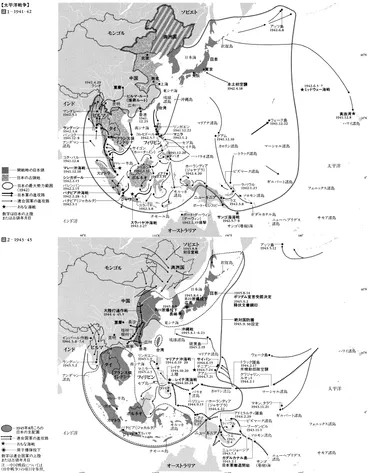

✅ 太平洋戦争は、1941年12月8日から1945年8月15日まで日本と連合国との間で行われた戦争であり、日本政府は「大東亜戦争」と呼称したが、占領後にGHQによって使用が禁止された。

✅ 戦争の原因は、1937年の日中戦争が長期化し、日本国内の経済的困窮を招いたこと。さらに、ドイツのヨーロッパでの勝利に便乗して東南アジアへの進出を図る「南進政策」を決定したことにある。

✅ アメリカとの対立は、日本の中国からの撤兵要求を巡って深まり、日米交渉は決裂。日本は資源確保のため、武力による南方進出を決定し、真珠湾攻撃へと至った。

さらに読む ⇒ジャパンナレッジ出典/画像元: https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=311太平洋戦争の勃発と、その背景にある日本の政治的、経済的な状況について解説しました。

戦争が長引いたことで、国内の経済は悪化し、そのことが更なる問題へと繋がったのですね。

明治時代、日本は兵役制度を導入し、兵士の「死」に重きを置く価値観を形成しました。

国家は、兵士に「勇敢な死」を促すため、遺族への補償という形で安心感を与え、戦力維持を図りました。

この考え方は、太平洋戦争へと引き継がれ、戦没者の遺族や傷病者を支援する様々な制度が整備されました。

興味深い内容ですね。国家が兵士の死を重んじ、遺族を支援する制度を整えることで、戦力維持を図ったというのは、現代の視点から見ても学ぶべき点があると感じます。

戦争犠牲者援護の始まり:制度と給付

太平洋戦争の傷痍軍人への手厚い保障とは?

障害年金、医療保障、遺族年金が提供されました。

太平洋戦争終結後、日本は戦没者とその遺族への補償制度を整備しました。

これらの制度は、戦後の日本の復興を支える上で重要な役割を果たしました。

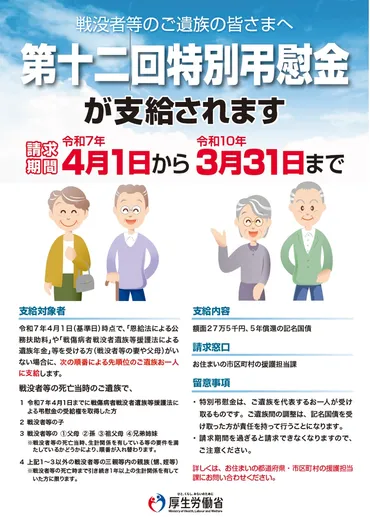

✅ 第12回特別弔慰金は、国の弔意を表すため、戦没者の遺族に支給される。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日を基準日とし、遺族年金受給者がいない場合に、優先順位に従い、先順位のご遺族1名に支給される。

✅ 支給内容は額面27万5,000円の5年償還の記名国債で、請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/hokenfukushibu/hokenfukushika/tiiki/tiikifukushioshirase/25939.html戦没者の遺族に対して、様々な形で支援が行われていたことが分かりました。

特に、現行の第12回特別弔慰金に関する詳細な説明があり、理解が深まりました。

太平洋戦争中、日本は「戦争犠牲者援護」の理念に基づき、恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法を制定しました。

これらの法律は、障害年金、遺族年金、弔慰金などを給付し、戦傷病者特別援護法は医療保障も提供しました。

対象は軍人、軍属、準軍属に及び、医療費は全額国庫負担でした。

1996年時点での給付実績からも、国家補償の広範囲さが窺えます。

様々な制度が設けられていたのですね。恩給や弔慰金といった形で、遺族の方々を支援したというのは素晴らしいと思います。医療保障まであったとは驚きです。

次のページを読む ⇒

明治時代から続く恩給制度。戦没者遺族らを支えるため、軍歴証明書の発行や情報提供も。過去の記録から、今も続く支援の形を読み解きます。