家督相続とは?現代の相続制度との違いを徹底解説!(疑問形)家督相続制度の歴史と現代への影響

明治時代、日本の相続を大きく変えた「家督相続」制度。長男が全てを継ぐシステムは、戦後、個人の権利尊重の流れで廃止されました。現代では、法定相続分に基づき、家族みんなで財産を分けるのが基本。しかし、過去の制度が関係する場合も。相続問題は複雑! 専門家への相談で、トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現しましょう!

激動の時代:家督相続の廃止と相続制度の変遷

家督相続廃止は日本の相続に何をもたらした?

相続権の平等化、配偶者への権利保障。

家督相続制度の廃止と、その後の相続制度の変遷について解説します。

家督相続廃止は、日本の相続制度に大きな転換をもたらしました。

公開日:2024/06/21

✅ 家督相続は、明治~昭和期に存在した長男が単独で相続する制度で、現在は廃止されている。

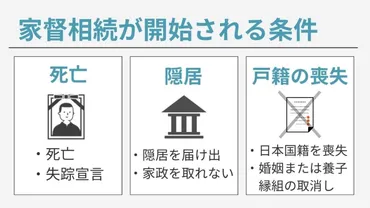

✅ 家督相続は、戸主が家名・家業・財産を次世代に引き継ぐ制度で、開始条件は死亡、隠居、戸籍の喪失などであった。

✅ 現代でも、数次登記や事業・土地の承継などで家督相続の知識が必要になる場合があり、相続トラブルの原因となる可能性もある。

さらに読む ⇒相続に強い専門家を検索するなら【つぐなび】出典/画像元: https://tsugunavi.funaisoken.co.jp/columns/42594/家督相続の廃止は、個人の権利を尊重する社会への大きな一歩だったんですね。

現代の相続制度につながる重要な出来事だったと思います。

第二次世界大戦後、日本の社会は大きな変革期を迎えました。

個人の権利が重視されるようになり、昭和22年(1947年)には家督相続制度は廃止されました。

この廃止は、日本の相続制度における大きな転換点となりました。

廃止後、応急措置法、新民法と相続制度が変遷し、配偶者が常に相続人となり、法定相続分が定められました。

これらの法改正により、長男だけでなく、すべての相続人に平等に相続権が与えられるようになりました。

現在では、法定相続分に従い、配偶者、子、両親などが相続人となり、遺留分も保障されています。

家督相続廃止は、日本の歴史における重要な転換点ですね。先生、分かりやすい解説ありがとうございます!

現代における家督相続の残像と注意点

戦前の相続、長男が全財産?それは正しい?

法律誤解の可能性あり。法定相続分などを主張。

現代社会における家督相続の残像と、注意点について解説します。

現代でも家督相続に関する問題が発生するケースもあります。

✅ 家督相続は、明治時代に存在した長男が全ての遺産を相続する制度であり、現在は認められていない。

✅ 家督相続が発生するケースと、現代でも「長男が全て相続」という考えを持つ人々への対応について解説している。

✅ 家督相続を阻止し、遺産を平等に分割するためには、弁護士への相談・依頼が有効であるとしている。

さらに読む ⇒ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)|遺産相続トラブルの解決に強い弁護士検索サイト出典/画像元: https://souzoku-pro.info/columns/isanbunkatsu/38/現代でも、過去の家督相続の制度が影響することがあるんですね。

相続問題に詳しい弁護士に相談することは大切だと改めて感じました。

現代社会において、家督相続が直接適用されるケースは稀です。

しかし、1947年5月2日以前に開始した相続については、家督相続制度が適用される可能性があります。

例えば、戦前に相続登記が済んでいない土地の相続などです。

もし、長男が「自分は長男だから」と全財産を相続すると主張した場合、それは法律を誤解している可能性があります。

このような場合、法定相続分または遺留分に従った相続を主張することが重要です。

また、自営業者や地主が特定の相続人に遺産を継がせたい場合、遺言書の作成や家族信託の活用など、家督相続に近い方法で相続を行うこともあります。

相続問題に直面した場合は、専門家である弁護士への相談が不可欠です。

現代でも家督相続が関係するケースがあるなんて驚きです! 専門家の方に相談するって、すごく大事なことですね。

未来への継承:遺言と相続問題への対処

長男に全財産を!遺言書作成と、他に何が必要?

他の相続人の同意と、遺留分への配慮。

遺言と相続問題への対処について見ていきましょう。

現代の相続制度を理解し、円滑な相続を行うために、遺言の重要性など解説していきます。

公開日:2025/03/09

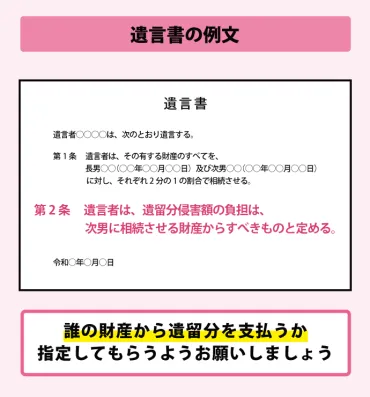

✅ 遺言書の内容は基本的に優先されるが、遺留分制度により、法定相続人は遺言書の内容に関わらず、最低限の財産を受け取る権利が保障されている。

✅ 遺留分とは、遺言書によって財産を受け取れなくなった相続人が、財産を受け取った人に対して、法律で定められた財産の一部を請求できる権利。

✅ 遺留分を請求された場合、原則として支払う必要があり、請求額を支払えない場合は裁判所に相談することもできる。遺留分請求を避けるために、事前に遺言書で財産の支払い順序を指定したり、付言事項(メッセージ)を残すなどの方法がある。

さらに読む ⇒G1行政書士法人出典/画像元: https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/wills-and-legitime遺言書の作成や、相続人全員の同意は大切ですね。

相続に関するトラブルを避けるために、専門家の方に相談すること、重要ですね。

現代の相続では、家督相続の概念は薄れていますが、過去の制度を理解することは、現在の相続制度を正しく理解する上で重要です。

もし、長男に全財産を相続させたい場合は、遺言書の作成と、他の相続人の同意が必要となります。

しかし、相続人には遺留分という最低限の相続割合が保障されているため、遺留分を侵害する遺言は無効になる可能性があります。

相続手続きは故人の死亡時期によって適用される法律が異なり、専門家への相談は、相続トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現するために不可欠です。

相続に関するトラブルが発生した場合は、遺言書を確認し話し合い、遺産分割調停、遺留分侵害額請求などの方法があります。

遺言書、私もちゃんと作っておこうかなって思いました! 専門家の方に相談するって、安心できますよね。

本日は、家督相続について解説しました。

過去の制度を理解することで、現代の相続制度をより深く理解することができます。

💡 家督相続は、明治時代から第二次世界大戦終結まで、日本の相続制度の基盤となりました。

💡 家督相続は戦後廃止され、現代では、遺言や相続人全員の同意がない限り、長男が全てを相続することはできません。

💡 現代の相続では、遺言書の作成が重要です。専門家への相談は、相続トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続を実現するために不可欠です。