家督相続とは?現代の相続制度との違いを徹底解説!(疑問形)家督相続制度の歴史と現代への影響

明治時代、日本の相続を大きく変えた「家督相続」制度。長男が全てを継ぐシステムは、戦後、個人の権利尊重の流れで廃止されました。現代では、法定相続分に基づき、家族みんなで財産を分けるのが基本。しかし、過去の制度が関係する場合も。相続問題は複雑! 専門家への相談で、トラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現しましょう!

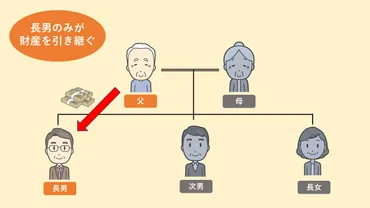

💡 家督相続は、明治時代から第二次世界大戦終結まで存在した相続制度で、家長がその家の財産を長男に譲るものでした。

💡 家督相続は、家業や財産を継承するために行われ、様々な原因で開始されました。法定相続人の順位や指定・選定相続人も存在しました。

💡 家督相続は戦後廃止され、現代では戸籍筆頭者という制度に変わりました。現代でも家督相続の知識が必要になる場合があります。

今回は、日本の歴史の中で重要な役割を果たした「家督相続」について、その制度の概要や現代の相続制度との違いを分かりやすく解説していきます。

明治維新と家督相続の始まり

明治時代の相続制度、家督相続とは?

長男が財産と義務を承継する制度。

家督相続は、明治維新後の日本社会に導入された制度で、その歴史的背景や具体的な内容について見ていきましょう。

家督相続は日本の社会構造に大きな影響を与えました。

✅ 家督相続は、戦前の日本で家長がその家の財産や事業を長男に譲る制度であり、明治維新で民法に取り入れられた家父長制に基づいています。

✅ 家督とは、江戸時代には家の財産や事業を指し、戸主が家族を統括する「戸主権」を持っていました。この戸主権には、家族の変化への同意権、居所の指定権、家族の排除権が含まれていました。

✅ 家督相続は、家業や財産を継承することであり、様々な原因で開始され、法定相続人の順位や指定・選定相続人も存在しました。この制度は戦後廃止され、現代では戸籍筆頭者という制度に変わりました。

さらに読む ⇒【公式】家系図作るなら家樹-Kaju-|東京の家系図作成専門会社出典/画像元: https://ka-ju.co.jp/column/Inheritance家督相続制度は、日本の近代化を象徴する制度の一つですね。

家の存続を重視し、長男が家督を継承するという考え方は、当時の社会構造を反映しています。

明治時代、日本の社会構造は大きく変化し、その一環として導入されたのが家督相続制度でした。

この制度は、家の長である戸主が死亡した場合、長男がすべての財産と戸主としての権利と義務を承継するというものでした。

背景には、家を単位とし、その存続を重視する考え方がありました。

この制度は、明治時代から第二次世界大戦の終結まで、日本の相続制度の基盤として機能していました。

なるほど、明治維新が家督相続に繋がっているんですね。当時の社会情勢と制度が密接に結びついているのがよく分かります。

旧民法下の家督相続と遺産相続

旧民法の家督相続、誰が戸主を継ぎ、何を負った?

長男が戸主を継ぎ、扶養義務を負った。

次に、旧民法下における家督相続と、現代の相続制度との違いを比較しながら解説します。

家督相続と遺産相続の違いを理解することは重要です。

✅ 家督相続は、明治時代から昭和時代初期にかけて存在した制度で、戸主の死亡時に長男が全ての財産を相続するものでした。

✅ 現代では原則として家督相続は適用されませんが、1947年5月2日以前に開始した相続に関しては例外的に適用される場合があります。

✅ 現代において長男に全財産を相続させるには、遺言書を作成するか、相続人全員の同意を得る必要があります。

さらに読む ⇒専門分野に特化した総合力でみなさまの会計・税務の課題に応える会計事務所|全国81拠点|顧問先17,000件|辻・本郷 税理士法人出典/画像元: https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-guide/familyinheritance旧民法下では、家督相続と遺産相続が並存していたんですね。

現代では、遺言書や相続人全員の同意がない限り、長男が全てを相続することはできません。

家督相続は、長男がすべての財産を相続するというシンプルな構造でしたが、旧民法下では、これとは別に遺産相続という概念も存在しました。

遺産相続では、相続順位が定められ、配偶者や子供、直系尊属が相続人となりました。

家督相続では、長男が戸主の地位を継ぎ、家族を扶養する義務を負いました。

相続が開始される事由としては、戸主の死亡、隠居、養子縁組の解消などがありました。

家督相続人の順位は、直系卑属(嫡出子、庶子を含む)の性別や嫡出・庶出の別、年齢によって定められ、代襲相続も存在しました。

なるほど、家督相続と遺産相続の違い、初めて知りました! これからも色々な制度を勉強したいです!

次のページを読む ⇒

戦後の相続制度変遷を解説。家督相続廃止から現代の相続まで、法改正と注意点を紹介。相続問題は専門家へ相談を!