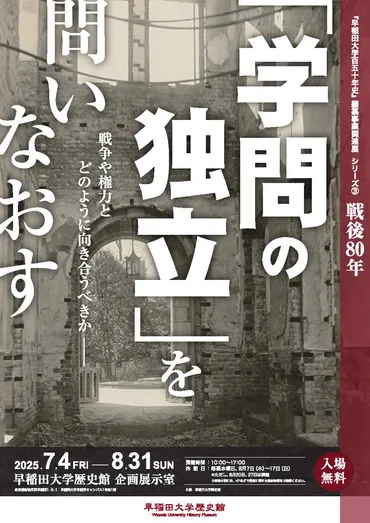

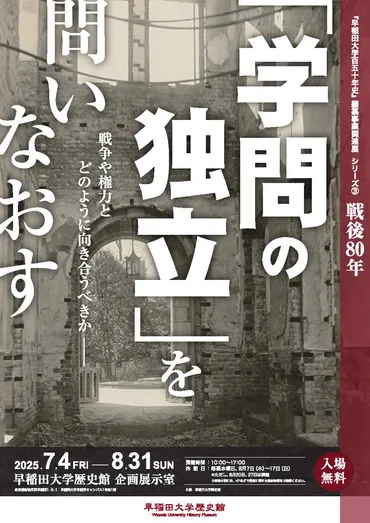

早稲田大学、戦時下の学問と記憶を問い直す企画展?『学問の独立』と戦争の記憶:早稲田大学の企画展

太平洋戦争勃発は早稲田大学を激変させた。国家統制下の教育改革、学問の軍事利用、そして学生の戦力動員…。『早稲田大學新聞』に見る当時のジャーナリズムのあり方。空襲による学苑の被害、重要書類の疎開、そして多くの犠牲者。戦争の悲惨さを記録し、早稲田学苑の痛ましい人的損失を伝える。岡崎確、大橋広、川原篤… 戦火に散った人々の記憶を風化させない。

💡 早稲田大学が、戦時下における「学問の独立」の喪失と再建をテーマにした企画展を開催。

💡 企画展は、近年の国際情勢を踏まえ、戦争が「遠い出来事」ではないことを示唆。

💡 2025年7月4日から8月31日まで早稲田大学歴史館で開催され、入場は無料。

それでは、早稲田大学の企画展を通して、戦争と学問の関係、そして現代社会への問いかけについて、詳しく見ていきましょう。

開戦と学問の危機

早稲田大学を襲った太平洋戦争の波とは?

学問統制、学生動員、そして戦争への対応。

早稲田大学は、太平洋戦争勃発により大きな変革を迫られました。

学問は軍事優先となり、学生は戦力として動員されるように。

当時のジャーナリズムのあり方も浮き彫りになります。

✅ 戦後80年を機に、戦争の記憶が薄れる現代において、早稲田大学が戦時下における「学問の独立」の喪失と再建を振り返る企画展を開催します。

✅ 展示は、近年の国際情勢を踏まえ、戦争が「遠い出来事」ではないことを示し、大学にとっての「学問の独立」の意味を問い直すものです。

✅ 2025年7月4日から8月31日まで早稲田大学歴史館で開催され、入場は無料です。

さらに読む ⇒早稲田大学出典/画像元: https://www.waseda.jp/inst/weekly/news/2025/07/03/134578/学問と戦争の関係性が大きく変化した時期ですね。

学生の動員や学問のあり方が、国家の政策によって変化していく様子が印象的です。

1941年12月8日の太平洋戦争勃発は、早稲田大学を含む日本の教育機関に大きな変革を迫りました。

国家による文教政策が強化され、大東亜建設を掲げる政府は、皇国民教育の徹底、文武両道の奨励、人材育成、学術振興、教育者尊重を柱とした教育改革を推進。

早稲田大学もこの流れに沿い、学問研究は戦争遂行に役立つ分野が優先され、学生は戦力として動員されるようになりました。

12月10日に発行された『早稲田大學新聞』を通して、開戦を歓迎するオピニオン記事が中心となり、事実関係の提示は不十分であった当時のジャーナリズムのあり方が浮かび上がります。

早稲田大学では、開戦を事実として捉え、国際社会の状況と学生の動員への懸念を示す一方、大学が戦争体制に抗うべきだという論説も存在しました。

開戦時の早稲田大学の対応について、当時のジャーナリズムのあり方や、大学内の多様な意見が紹介されている点が興味深いですね。事実関係の提示の不十分さ、というのは現代にも通じる課題かもしれません。

激化する空襲と学苑の被害

本土爆撃で日本はどうなった?

主要都市が焦土と化しました。

1944年からの本土空襲は激化し、早稲田学苑を含む地域にもその脅威が迫りました。

B29による焼夷弾攻撃は、都市を焦土と化し、人々の生活を奪いました。

✅ 1944年11月より、アメリカ軍は最新鋭の重爆撃機B29を用いた本格的な本土空襲を開始。木造家屋を焼くのに適した焼夷弾の開発も進められた。

✅ 空襲は軍事・軍需施設から大都市無差別爆撃、中小都市爆撃へと拡大し、静岡・清水も26回もの空襲を受け壊滅状態となった。

✅ B29は「超空の要塞」と呼ばれ、多くの爆弾を搭載可能で、日本への空襲の主力となり、広島・長崎への原爆投下にも使用された。

さらに読む ⇒静岡平和資料センター出典/画像元: http://shizuoka-heiwa.jp/?p=1541空襲が、人々の生活に与えた影響の大きさが想像できます。

学苑が、重要書類や物件の疎開など、対策を講じていたという記述から、緊迫した状況が伝わってきますね。

昭和20年、日本の戦況が悪化し、本土爆撃が激化。

特に3月から6月にかけてのB29による焼夷弾攻撃は、東京をはじめとする主要都市を焦土と化しました。

学苑が位置する戸塚地区にも空襲の脅威が迫り、近隣住民は避難を余儀なくされました。

学苑は、重要書類や物件の疎開、御真影奉護隊の編成など、空襲に備えた対策を講じていました。

17回の大規模爆撃により、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸など重要都市工業地区に4万1592トンの焼夷弾が投下され、広範囲が焼失しました。

空襲の被害状況について、具体的な数字を交えて解説してくれて分かりやすいです。焼夷弾攻撃による被害の甚大さがよく理解できました。学苑の対応にも注目したいです。

次のページを読む ⇒

早稲田学苑の悲劇。戦争で命を落とした教職員、学生たちの犠牲を記録。痛恨の人的損失と戦争の悲惨さを伝える、心揺さぶる記録。