福岡大ワンゲル部ヒグマ襲撃事件とは?登山史上最悪の獣害事件を徹底解説!(?)日高山脈縦走中に起きた、ヒグマによる悲劇

1970年、日高山脈で起きた登山史上最悪の獣害事件。福岡大学ワンダーフォーゲル同好会の夏合宿で、ヒグマに襲われ3名の学生が命を落とした。詳細な記録と、事件から50年以上を経て語られた関係者の証言から、当時の状況と教訓を紐解く。自然との向き合い方、ヒグマとの共存を問いかける、衝撃と悲しみの記録。事件の真相と、現代への警鐘。

ヒグマの襲撃と行方不明者

登山中の学生3人、ヒグマに襲われ死亡…一体何が?

大グマによる攻撃、捜索も虚しく…悲劇。

7月26日、パーティーのB氏とC氏が行方不明になり、翌27日にはA氏も。

捜索が開始され、ヒグマによる襲撃が判明し、社会に大きな衝撃を与えました。

公開日:2025/05/15

✅ 1970年7月、日高山脈縦走中の福岡大学ワンダーフォーゲル同好会パーティーがヒグマに襲われ、A氏、B氏、C氏の3名が死亡した。

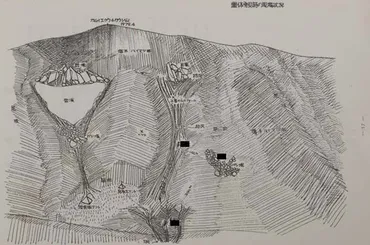

✅ パーティーは7月12日に博多を出発し、登山計画を提出して入山。25日にヒグマとの遭遇があり、26日夜にB氏とC氏、27日朝にA氏が行方不明となった。

✅ 本報告書は、事件の経過と原因を探求し、犠牲者の霊を弔い、クラブ再建への決意を新たにするために作成された。

さらに読む ⇒【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン - ヤマハック出典/画像元: https://yamahack.com/4450/2突然の事態に、当時の関係者はどれほど混乱したことでしょう。

2メートルの大グマという情報が、恐怖を煽り、捜索は困難を極めたと推測されます。

7月26日、1900M峰の次のピークに到達した後、B氏とC氏が行方不明となる。

事態は急変し、翌27日にはA氏も行方不明に。

当時、2メートルの大グマによる凶暴性が報じられ、捜索が開始された。

3人の学生はヒグマに襲われ、命を落とした。

事件は、北海道新聞の見出しを飾り、社会に大きな衝撃を与えた。

救助隊が3日後に遺体を発見し、ヒグマは射殺されたが、深い悲しみと喪失感だけが残った。

ヒグマによる襲撃という、恐ろしい事態が起きてしまったのですね。救助隊の懸命な捜索もむなしく、深い悲しみだけが残った結果となりましたね。

事件の真相と教訓

遭難の教訓: ヒグマ対策の要点は?

食料管理と、クマの生態理解が重要。

近年、クマの出没が増加している背景には、環境の変化があります。

事件を教訓に、クマの生態を理解し、適切な対策を講じる必要があるでしょう。

✅ 近年、クマが山麓の街に出没するケースが増加しており、その背景には環境の変化が考えられます。

✅ 登山者はクマの生息域に立ち入る立場であり、クマの生態を理解し、出会わないための対策を講じることが重要です。

✅ 駆除と保護の二者択一ではなく、事故を減らすために、私たち人間ができることを考える必要があります。

さらに読む ⇒YAMAP / ヤマップ | 登山をもっと楽しく、登山情報プラットフォーム出典/画像元: https://yamap.com/magazine/issues/805食料管理の徹底が重要であるという教訓は、今もなお活かされるべきですね。

クマとの共存について、多角的な視点から考える必要があると感じます。

遭難の原因は、ヒグマの餌に対する執着を理解せず、適切な対策を怠ったことにあると分析されている。

ヒグマは犬以上の嗅覚を持ち、食料管理が重要であるという教訓が示された。

事件の記録は、佐藤、高橋、そして遺品であるC氏の手記を基に作成され、事件の全貌を伝えている。

YAMAHACK編集部は、事件から約35年後に同クラブに在籍していた元編集部員が、部員に残された記録を後世に残したいと考え、報告書を公開。

クマは臆病な性格であり、人間がクマの住処である自然にお邪魔することから、100%被害を防ぐことはできないと認識した上で、クマの様々な一面を知り、マナーを守り、お互いを侵食しないようにすることが重要であると提唱している。

事件を通して当時の状況や時代背景を理解し、クマとの共存について考えるきっかけにしてほしいと願っている。

事件の記録を公開し、教訓を後世に伝えようとする姿勢は素晴らしいですね。クマとの共存というテーマは、現代社会においても非常に重要です。

エピローグ:記憶の継承と現代への問いかけ

事件の衝撃、今も?吉田氏が語る、事件の教訓とは?

ヒグマ対策の甘さ、自然との共存の教訓。

事件から50年以上の時を経て、当時の関係者の証言が公開されました。

犠牲者の方々への追悼と、現代の私たちへの問いかけが込められています。

公開日:2020/11/21

✅ 1970年に発生した福岡大ワンゲル部のヒグマ襲撃事件から50年が経ち、関係者の証言が公開された。

✅ 事件は、登山ブームで人が山に入る機会が増え、人間の残飯やゴミがクマを引き寄せたことが背景にある。

✅ 事件後、ヒグマの危険性への認識が広まり、三毛別羆事件と比較されるなど、その凄惨さが改めて語られている。

さらに読む ⇒はてなブックマーク出典/画像元: https://b.hatena.ne.jp/entry/s/bunshun.jp/articles/-/41275事件の鍵を握る人物が、初めて口を開いたことは、貴重な情報ですね。

事件の教訓を活かし、今後の登山活動に生かすことが大切ですね。

事件から50年以上の時を経て、事件の鍵を握る人物である吉田博光氏(仮名)が初めて口を開き、事件の詳細を語り始めた。

今でも事件を思い出すと眠れなくなるほど、事件の衝撃と記憶が深く刻み込まれていることを語った。

福岡大学ワンダーフォーゲル同好会は、1964年創立の大学公認スポーツ系サークルとして、登山やサイクリングなど幅広い活動を国内外で行っている。

2024年度と2023年度の活動記録は多岐にわたり、春・夏・冬の合宿では、国内各地でロードバイク、登山、縦走、沢登り、ケイビング、カヌーなど多岐にわたる活動を実施。

今回の事件は、ヒグマの生態に関する知識不足と対策の甘さが招いた悲劇であり、教訓として記憶されるべきである。

事件は、過去の出来事としてだけでなく、現代の私たちに、自然との向き合い方、そして共存について問いかけている。

事件の記憶が風化することなく、現代に受け継がれていくことに意味があると思います。自然との向き合い方について、改めて考えさせられますね。

今回の記事を通して、過去の悲劇を学び、現代の私たちが自然とどう向き合うべきか、深く考えさせられました。

💡 福岡大学ワンダーフォーゲル部のヒグマ襲撃事件は、登山史に残る悲劇として記憶されるべきである。

💡 事件の教訓を活かし、ヒグマの生態を理解し、適切な対策を講じることが重要である。

💡 自然との共存について考え、未来へとつなげていくことが、私たちに課せられた課題である。