飛鳥宮跡の発掘調査から紐解く古代日本の姿とは?(飛鳥時代・宮殿・歴史)?飛鳥浄御原宮、平城宮跡、その歴史と発掘調査の記録。

四半世紀にわたる発掘調査の回顧録。飛鳥寺、川原宮、飛鳥板蓋宮… 坪井清足氏が日本の古代史に刻んだ足跡を辿る! 従来説を覆す発見、木簡から見える古代官人の食生活、そして都市開発の波と遺跡保存の攻防。飛鳥宮跡での大型建物跡発見は、古代宮殿構造の謎を解き明かす鍵となるか? 世界遺産登録を目指す発掘調査の行方を見逃すな!

💡 飛鳥宮跡の発掘調査により、飛鳥時代から奈良時代にかけての宮殿構造や、当時の人々の暮らしぶりが明らかになってきた。

💡 平城宮跡から出土した木簡からは、古代の役人たちの食生活や、社会構造の一端を垣間見ることができる。

💡 都市開発と遺跡保存の間で揺れ動いた平城宮跡の姿は、現代にも通じる重要なテーマを提起している。

本日は、古代日本の歴史を語る上で欠かせない、飛鳥宮跡の発掘調査について、その魅力と発見、そして保存活動についてご紹介していきます。

発掘調査の幕開けと古代寺院の謎

坪井清足氏、古代史研究で何を発見?

飛鳥寺の伽藍配置など、古代寺院!

飛鳥宮跡の発掘調査は、日本の古代史研究に大きな足跡を残しました。

複数の天皇の宮殿が重なり合う場所であり、政治の中枢として栄えた飛鳥京。

その発掘の幕開けについて見ていきましょう。

公開日:2025/04/28

✅ 飛鳥宮跡は、大化の改新の舞台となり、天武天皇や持統天皇の宮が置かれた飛鳥京の中心地であった。

✅ 飛鳥宮跡は、複数の天皇の宮殿が重なっており、現在は天武天皇と持統天皇の飛鳥浄御原宮の石敷広場と大井戸跡が復元されている。

✅ 飛鳥時代は天皇が住まいを変えるごとに宮が作られ、飛鳥宮跡は、政治の中枢として、その後の藤原京への遷都の出発点となった。

さらに読む ⇒風情豊かな奈良を愛する 奈良人(ならびと)出典/画像元: https://isle-bd.com/asuka-kyuseki/発掘調査によって、飛鳥時代の宮殿の配置や構造が明らかになり、古代の建築技術や政治体制を知る上で貴重な情報が得られました。

坪井清足氏の功績は、日本の歴史研究に大きく貢献したと言えるでしょう。

坪井清足氏による四半世紀にわたる発掘調査の回顧録は、日本の古代史研究に大きな足跡を残しました。

氏は、飛鳥寺の発掘調査から始まり、従来の定説を覆す伽藍配置を発見。

続いて、斉明天皇の菩提を弔うために建立された川原宮の一部を特定し、古代寺院の姿を明らかにしました。

さらに、飛鳥板蓋宮伝承地での宮殿遺構の発見は、7世紀後半の建築物の存在を裏付けるものでした。

興味深いですね!発掘調査によって、それまで分からなかった古代の姿が明らかになるというのは、ロマンがありますね。私も実際に発掘現場を見てみたいものです。

平城宮跡と木簡が語る古代の暮らし

平城宮跡の発掘で何が判明?古代史の謎を解く鍵とは?

木簡から官庁や食生活が判明!

平城宮跡の発掘調査からは、古代の役人たちの暮らしぶりがわかる木簡が多数出土しました。

食生活や役所の存在など、当時の社会情勢を具体的に示す資料として注目されています。

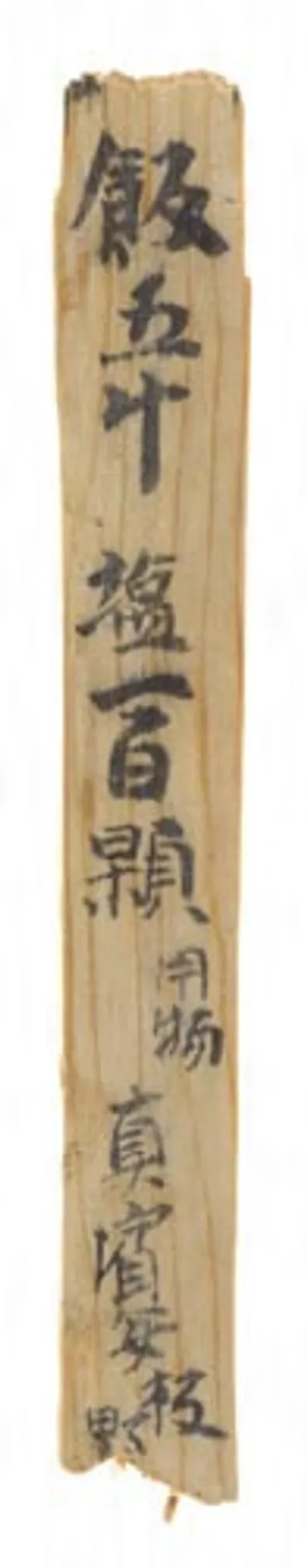

✅ 平城宮跡から出土した木簡で、女官「真浜女」に米約30kgと塩が支給された記録が記されています。

✅ 塩の量は五合と推定され、米の支給量に比べて過大なため、具体的な量を特定することは難しいです。

✅ 木簡には、真浜女の上司と思われる「板野命婦」の名前も記載されています。

さらに読む ⇒文化遺産オンライン出典/画像元: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/178565木簡から当時の人々の食生活や、役所の組織構造に関する具体的な情報が得られたのは、非常に興味深いですね。

まるでタイムカプセルのようです。

当時の人々の生活を垣間見ることができ、歴史への理解を深める良い手がかりとなります。

平城宮跡の発掘調査は、膨大な木簡の発見によって新たな局面を迎えました。

約3万点もの木簡から、当時の官人たちの食生活を司る「大膳職」や、内膳司、皇后宮職などの役所の存在が明らかになり、古代史の研究に貴重な資料を提供しました。

しかし、発掘調査の陰には、呪いの人形が出土するなど、権力闘争の痕跡も垣間見え、当時の社会情勢を物語っています。

木簡ってすごい!当時の人たちの食生活まで分かるなんて、まるでタイムスリップしたみたい!五合の塩ってどのくらいなんだろう?

次のページを読む ⇒

平城宮跡、都市開発の危機を乗り越え保存へ!飛鳥宮跡では巨大建物発見! 飛鳥〜奈良時代の宮殿構造解明へ。世界遺産登録へ向け期待高まる。