戦没者妻への特別給付金とは?その意義と請求方法を徹底解説!特別給付金に関する最新情報:支給対象、請求期間、手続き方法

夫を失い、苦難を乗り越えた戦没者の妻たちへ。国は、精神的・経済的支援として特別給付金を支給します。対象は、遺族年金等を受給する権利を持つ方々。現在、複数の給付金が請求可能で、最大200万円の国債で支給されます。請求期限に注意し、お住まいの市区町村で手続きを。詳細は、厚生労働省HPや福祉課へ。大切な方を想い、今すぐ確認を!

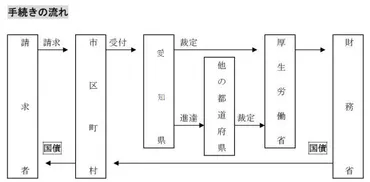

請求手続きと国債に関する詳細

特別給付金請求に必要な書類は?

請求書と本人確認書類です。

請求手続きと、国債に関する詳細を説明します。

請求に必要な書類や、国債の受け取り方など、手続きの流れを確認しましょう。

✅ 今日の平和の礎となった戦没者の遺族に対し、弔慰の意を表すため、記名国債(額面27.5万円、5年償還)を支給する。

✅ 支給対象者は、令和7年4月1日時点で遺族年金等を受け取っていない戦没者の遺族であり、優先順位に従って決定される。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。

✅ 請求には本人確認書類や戸籍書類等が必要で、代理人による請求も可能。国債交付までには1年~1年半程度かかる見込み。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.aichi-miyoshi.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/3/senbotusya.html請求には、本人確認書類や戸籍書類が必要なのですね。

国債の償還方法や、紛失時の対応についても、詳しく説明されていますね。

特別給付金の請求には、特別給付金請求書と本人確認書類が必要です。

一部の給付金では、印鑑等届出書も必要となります。

請求の際には、請求期間内に手続きを完了させることが重要です。

国債の償還は、原則として年2回(4月30日と10月31日)に行われ、指定の郵便局等で受け取れます。

すでに給付金を受給中の方の相続や住所変更など、国債に関する手続きや、国債紛失時の対応についても、詳細が定められています。

国債の償還は年2回ですか。相続や住所変更の手続きについても触れられているのは、実用的な情報ですね。

未来への希望 特別給付金と今後の展望

戦没者の妻への特別給付金、いつまでに申請すればいい?

令和8年3月31日まで。早めの申請を!

未来への希望として、特別給付金と今後の展望について触れていきます。

厚生労働省の予算要求や、今後の遺族会との連携についてご紹介します。

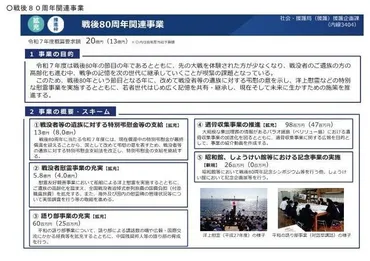

✅ 厚生労働省は、令和7年度予算概算要求において、戦没者遺族関係の援護を推進するため、54億円を要求しており、「戦後80年関連事業」と「現地調査・遺骨収集の計画的実施、戦没者遺骨の鑑定等に関する体制整備」を柱としている。

✅ 「戦後80年関連事業」として、特別弔慰金の支給拡充、戦没者慰霊事業の充実、語り部事業の拡充、遺骨収集事業の推進、昭和館等での記念事業実施を盛り込んでいる。

✅ 令和6年7月の全国戦没者遺族代表者会議での重点要望事項(特別弔慰金の継続・増額、語り部事業の拡充、遺児の慰霊友好親善事業・洋上慰霊の実現)が概算要求に反映されている。今後の予算編成に向けて、遺族会と連携し、陳情活動等を実施する予定。

さらに読む ⇒宮崎県遺族連合会事務局のブログ出典/画像元: https://miyazakiizoku.livedoor.blog/archives/29352062.html厚生労働省は、戦没者遺族関係の援護を推進するため、予算を要求しているんですね。

遺族の皆様を支えるための様々な取り組みが行われているようです。

戦没者の妻に対する特別給付金は、夫の遺志を継ぎ、困難な状況を乗り越えてきた妻達への感謝の気持ちを込めて支給されます。

今回の特別給付金「い号」の対象者は、令和5年4月1日時点で恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受給する権利を持つ戦没者の妻です。

請求期間は令和5年4月1日から令和8年3月31日までです。

詳細については、厚生労働省のホームページや福祉課にご確認ください。

受付期間を過ぎると請求できなくなるため、早めの申請が推奨されています。

また、静岡県では、市区町村の援護担当課に加え、地域福祉課援護恩給班(054-221-3625)でも問い合わせを受け付けています。

今後の展望も示されているのは良いですね。遺族の方々が安心して暮らせるよう、支援が継続されることを願います。

本日の記事では、戦没者の妻に対する特別給付金について、詳細に解説しました。

対象となる方は、ぜひ参考にしてください。

💡 戦没者の妻に対する特別給付金は、精神的苦痛と経済的困難を慰労する目的で支給されています。

💡 現在、様々な種類の給付金が請求可能で、それぞれ請求期間が異なります。必ず確認しましょう。

💡 今後の展望として、厚生労働省の予算要求や遺族会との連携による支援の継続が期待されます。