『脱亜論』再考:福澤諭吉と東アジアの未来は?福澤諭吉の『脱亜論』徹底解説

1885年、福澤諭吉が発表した『脱亜論』。西洋文明を取り入れ、隣国との距離を置く「脱亜入欧」を提唱し、近代化を目指す日本の進むべき道を説いた。激動の東アジア情勢の中で、福澤は清や李氏朝鮮との関係、そして日本の役割をどのように考えていたのか? 現代の視点から読み解く、その思想と影響。歴史的背景と多様な解釈を通して、東アジアの未来を考察する。

『脱亜論』の内容:具体性と影響

福澤諭吉は何を訴え、日本の外交に影響を与えた?

脱亜入欧と西洋文明受容、アジアからの脱却。

『脱亜論』の内容を具体的に見ていきましょう。

福澤諭吉は何を主張し、どのような影響を与えたのでしょうか。

✅ 福沢諭吉は、明治時代に朝鮮の「不実」を見抜き、日韓関係の本質を言い当てていた。しかし、彼は単なる「嫌韓」論者ではなく、朝鮮をアジア同胞として文明化する必要性を説いていた。

✅ 福沢は、李氏朝鮮の旧体制が清やロシアの植民地になることを危惧し、開化派を支援し、彼らを教育した。また、慶應義塾の門下生を朝鮮に派遣し、事大主義からの脱却を促した。

✅ 福沢は西洋列強のアジア侵略に対抗するため、日本が中国や朝鮮と連帯して近代化を進めるべきだと考えていた。

さらに読む ⇒ポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20180416_657811.html?DETAIL『脱亜論』が、日本の外交姿勢に大きな影響を与えたという点が印象的です。

その後の歴史的展開を考えると、感慨深いですね。

『脱亜論』は、約2000字で構成され、西洋文明の受容とアジアからの脱却を鮮明に打ち出しました。

福澤は、日本が西洋文明を取り入れ、独自の道を歩むべきだと主張し、旧体制に固執する清や李氏朝鮮は、西洋列強による分割の危機に瀕していると危惧しました。

この論説は、明治時代の日本の外交姿勢に大きな影響を与え、その後の歴史的展開にも深く関わりました。

福澤は、朝鮮開化派の指導者を支援し、慶應義塾の門下生を朝鮮に派遣するなど、具体的な行動も起こしました。

しかし、その理想は、現実の複雑な政治状況の中で、徐々に変化していくことになります。

福澤諭吉は、朝鮮をアジア同胞として文明化する必要性を説いていたんですね。単なる嫌韓論者ではないという点が興味深いです。

『脱亜論』と歴史的展開:清と朝鮮の運命

『脱亜論』、日本に何をもたらした?外交への影響とは?

東アジア近代化と日本の役割を提起。

『脱亜論』が発表された後の歴史的展開を追っていきましょう。

清と朝鮮の運命はどのように変わったのでしょうか。

✅ 福沢諭吉は、市民的自由主義者としての側面を持つ一方で、帝国主義的な世界観に基づき、朝鮮・中国を日本の国権拡張の対象と捉えていた。

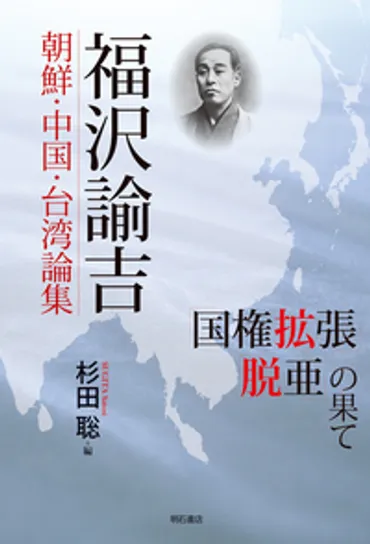

✅ 記事は、時事新報の論説から福沢のアジア観を示す論考を集め、対外論、朝鮮・中国論、台湾論の三つの章に分けて論述を展開している。

✅ 具体的には、朝鮮における政変や日清戦争、台湾の割譲に関する記事を通じて、福沢の積極的な対外政策や日本の国益追求の姿勢が浮き彫りにされている。

さらに読む ⇒株式会社明石書店出典/画像元: https://www.akashi.co.jp/smp/book/b75832.html日清戦争や辛亥革命を経て、東アジアの情勢が大きく変化したことが分かります。

福澤の思想が、その変化にどう影響したのか興味深いですね。

『脱亜論』が発表された当時、清では洋務運動が失敗し、日清戦争での敗北により近代化の遅れが露呈しました。

李氏朝鮮では、両班支配体制が続き、近代化への道は険しいものでした。

福澤の主張は、これらの国々との関係性を見直すきっかけとなり、日本の外交政策に大きな影響を与えました。

日清戦争後、清朝は辛亥革命によって崩壊し、中華民国が成立。

李氏朝鮮も、日本の保護下を経て、近代化を進めていくことになります。

福澤の『脱亜論』は、単なる外交方針を示すだけでなく、東アジアにおける近代化の過程、そしてその中で日本がどのような役割を担うのかという問題を提起したのです。

福澤諭吉の思想が、日本の外交政策に大きな影響を与えたというのは、歴史を振り返ると非常に興味深いですね。

『脱亜論』の現代的意義:再評価と議論

『脱亜論』再燃!福澤諭吉の真意とは?

アジア蔑視か、対抗戦略か、評価は定まらず。

最後に、『脱亜論』の現代的意義について考察します。

現代の視点から、福澤諭吉の思想をどのように評価すべきでしょうか。

『脱亜論』は、現代でも様々な解釈がされており、その評価が定まっていないという点が興味深いですね。

今後も議論が続きそうです。

現代において、『脱亜論』は、東アジア情勢や嫌韓論調の中で再び注目を集めています。

福澤の思想は、アジア蔑視の視点を示し、日本を侵略に導いたという批判がある一方で、西洋列強の脅威に対抗するための戦略であったという解釈も存在します。

近年の東アジア情勢や嫌韓論調の中で、脱亜論が再び注目されています。

福澤研究は現在も活発で、評価は定まっていません。

『脱亜論』は、福澤単独の執筆ではない可能性も指摘されています。

福澤の思想は、現代の日韓関係や東アジアの未来を考える上で、示唆に富むものとなっています。

その解釈は、歴史的背景や現代の視点によって異なり、今後も活発な議論が続くでしょう。

『脱亜論』が、現代の日韓関係や東アジアの未来を考える上で、示唆に富むものという点は、非常に興味深いですね。

本日は、福澤諭吉の『脱亜論』について、その背景、内容、そして現代的意義を解説しました。

複雑な歴史的背景があることが改めて分かりました。

💡 『脱亜論』は、日本がアジアから脱却し、西洋文明を取り入れる「脱亜入欧」を提唱した論説である。

💡 福澤諭吉は、清や朝鮮の近代化の遅れを危惧し、日本が独自の道を歩むことを主張した。

💡 『脱亜論』は、現代の東アジア情勢や日韓関係を考える上で、示唆に富む思想である。