『播磨国風土記』の世界へ:古代播磨の地名と伝承を探る?播磨国風土記:地名、神話、そして古代の地域交流

古代播磨の息吹を感じる!『播磨国風土記』の世界へ。地名に隠された神話や伝承、景行天皇のロマン、人々の暮らしを紐解く。最古級の風土記が伝える、古代史の貴重な記録。失われた原本、国宝の古写本、研究者たちの熱い議論…その魅力に迫る!ふるさと播磨の魅力を再発見する旅へ。

古代の地域交流と地名:畿内との繋がり

古代播磨の交流、何を手がかりに知る?

風土記と考古学的調査ですね。

ここからは、古代の地域交流と地名の関係性について見ていきましょう。

✅ 本書は、最古の地誌『播磨国風土記』を通して、中央政権と播磨の関係、古代の地域間交流、地名の由来、祭りや習俗など、古代の人々の暮らしぶりを明らかにしています。

✅ 1300年以上前に記された『風土記』から、播磨の古代史を読み解き、17名の執筆者による37編が収録されています。

✅ 内容は、播磨と倭王権、播磨の道、大阪湾岸と淡路島の海人、地域生活、古代寺院、資料・地誌など多岐に渡り、古代播磨の歴史と文化を多角的に考察しています。

さらに読む ⇒神戸新聞総合出版センター出典/画像元: https://kobe-yomitai.jp/book/1291/古代播磨と周辺諸国との交流は、風土記の記述と考古学的調査で裏付けられているのですね。

地名一覧からは、当時の地理的状況も想像できます。

播磨国は、古代において畿内や周辺諸国(近江、大和、摂津、河内、和泉、紀伊、丹波、但馬、因幡、伯耆、隠岐、出雲、石見、吉備)との交流が盛んでした。

風土記には、その交流を示す記述が残されており、考古学的調査でも裏付けられています。

地名一覧からは、赤石郡、賀古郡、印南郡、餝磨郡、揖保郡、讃容郡、宍禾郡、神前郡、託賀郡、賀毛郡、美囊郡など、12の郡に360以上の地名が記録されていたことがわかります。

現在では約33%が現存しており、山、川、村、里、丘など、様々な種類の地名が記されています。

これらの地名は、古代播磨の地理的状況や人々の暮らしを理解する上で重要な手がかりとなります。

畿内との交流が盛んだったという話、興味深いですね。風土記に記録されている地名が、古代の地域交流を理解する上で重要な手がかりになるというのは、なるほど、と思います。

地名探求の最前線:奪谷比定地の考察

奪谷の比定地、研究者たちの議論の焦点は?

『播磨国風土記』の記述と比治里の領域。

そして最後に、地名探求の最前線である奪谷比定地の考察について見ていきましょう。

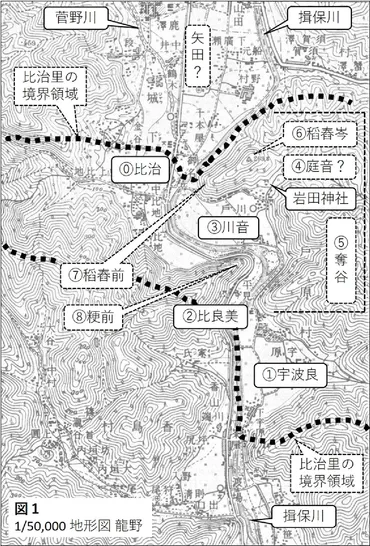

✅ この記事は、『播磨国風土記』宍禾郡・比治里の条に記された地名のうち、特に「奪谷」の比定地について、従来の諸説が不適切であることを指摘し、より確実な比定地を提案しています。

✅ 比治里の範囲を確定するため、地形図や地名を手がかりに境界線を考察し、④~⑧の地名がこの範囲内で探索されるべきだと論じています。

✅ 従来の諸説(敷田年治説、井上通泰説、建部惠潤説)を検討し、それぞれの比定地の問題点を指摘しています。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaiho176/kai17602.html研究者たちが様々な説を唱えているのですね。

比定地の特定は、古代の地理的理解を深める上で重要な意味を持つと。

学術的な探求の深さを感じます。

『播磨国風土記』に登場する地名「奪谷」の比定地について、研究者たちは様々な考察を行ってきました。

宍禾郡・比治里の条に記述される「奪谷」の比定地を巡っては、敷田年治、井上通泰、建部惠潤らがそれぞれの説を展開しています。

比治里の領域を詳細に分析し、地形図や古文書を用いて境界線を特定する試みも行われています。

比治里は、兵庫県宍粟市山崎町の南部に相当し、宇波良、比良美、川音といった地名の遺称から、その領域が確定されています。

従来の比定説の問題点を指摘し、より適切な比定地を模索する研究も進められています。

最終的な比定地の提案は、古代の地理的理解を深める上で重要な意味を持ちます。

細かく分析されていて、すごいですね!学術的な探求心を感じます。比定地が特定されることで、古代の地理的な理解が深まるというのは、とても興味深いです。

古代播磨への旅:風土記を読み解く

播磨の魅力を再発見!『播磨国風土記』講座の内容は?

地名伝承、歴史、文化を埴岡真弓氏が解説。

物語の最後は、『風土記』の世界をより身近に感じるための取り組みをご紹介します。

✅ 兵庫県の観光キャンペーン「あいたい兵庫2013」の一環として、播磨国風土記編纂1300年を記念した特設サイト「播磨国風土っ記ん」のキャラクターデザインとアニメーションが制作された。

✅ 古代の神話や地名の由来を親しみやすく紹介するため、ペーパークラフトの人形を用いたコマ撮りアニメーションを採用。場面に合わせた様々な撮影装置や、人形の細かな表情表現でストーリーを豊かにしている。

✅ 特設サイトでは、コマ撮りアニメに加え、各地の空撮映像やナレーションも公開されており、風土記の世界観を多角的に表現している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://kobito.co/works/harima.htmlアニメーションや講座を通して、風土記の世界を多角的に紹介しているのですね。

幅広い層に興味を持ってもらうための工夫が素晴らしいです。

『播磨国風土記』は、古代播磨の歴史と文化を知る上で、非常に重要な資料です。

その内容を読み解くための講座も開催され、地名にまつわる多様な伝承を通して、ふるさと播磨の魅力を再発見する試みがなされています。

講師は、播磨地域の歴史・民俗研究を専門とする埴岡真弓氏で、天皇や神々、渡来人との交流、人々の暮らしなど、様々なテーマで講義が行われます。

また、ひょうご歴史研究室の研究成果である『「播磨国風土記」の古代史』(2021年)の英訳版を通じて、海外にもその魅力が発信されています。

アニメーションや講座を通して、より身近に感じられるのはいいですね!色々な取り組みで、多くの人に興味を持ってもらえそうです!

本日は『播磨国風土記』を通じて、古代播磨の歴史と文化に触れました。

地名に込められた人々の想いや、地域間の交流など、興味深い内容でした。

💡 『播磨国風土記』は、古代播磨の地名、神話、伝承を記録した貴重な資料である。

💡 景行天皇と印南別嬢のエピソードなど、地名にまつわる物語が豊富に収録されている。

💡 古代の地域交流や地名探求の最前線など、多角的な視点から『播磨国風土記』の魅力を伝えた。