『播磨国風土記』の世界へ:古代播磨の地名と伝承を探る?播磨国風土記:地名、神話、そして古代の地域交流

古代播磨の息吹を感じる!『播磨国風土記』の世界へ。地名に隠された神話や伝承、景行天皇のロマン、人々の暮らしを紐解く。最古級の風土記が伝える、古代史の貴重な記録。失われた原本、国宝の古写本、研究者たちの熱い議論…その魅力に迫る!ふるさと播磨の魅力を再発見する旅へ。

💡 『播磨国風土記』は、奈良時代に編纂された現存する最古級の風土記の一つで、播磨国の地名や神話、伝承を収録しています。

💡 景行天皇と印南別嬢にまつわる物語や、地名の由来に関する興味深いエピソードが数多く収録されています。

💡 古代の畿内との交流や、地域間の連携を示す記述から、古代播磨の地理的・文化的な特徴が読み解けます。

それでは、古代播磨の魅力が詰まった『播磨国風土記』の世界へご案内いたします。

風土記の世界へようこそ:播磨国風土記の概要

最古級の風土記『播磨国風土記』、何がスゴイ?

地名由来や神話が満載の古代史資料!

本日は、古代の歴史と文化を探求する旅に出ましょう。

まずは『播磨国風土記』の概要からご紹介します。

公開日:2018/09/03

✅ 国宝「播磨国風土記」は、奈良時代に編纂された風土記の一つで、平安時代に書写された現存する最古の写本である。

✅ 天理大学附属天理図書館が所蔵しており、一般公開は少ないものの、天理大学付属天理参考館の企画展や、他館への貸し出しで観覧できる場合がある。

✅ 三条西家に伝来し、現存する風土記写本の中でも貴重なもので、1965年に国宝に指定された。

さらに読む ⇒国宝出典/画像元: https://wanderkokuho.com/201-00765/貴重な古写本が国宝に指定されていることからも、その重要性が伺えますね。

一般公開が少ないのは残念ですが、企画展などで観覧できる機会があるのは素晴らしいです。

奈良時代初期、和銅6年(713年)、律令制に基づき、朝廷は各地に地理、特産物、伝説を記録するよう命じ、風土記が編纂されました。

現存する五つの風土記の中でも、『播磨国風土記』は最古の部類に入り、その成立は霊亀2年(715年)以前と推測されています。

本書は、播磨国の地名由来や神話、伝承を収録し、古代史研究の貴重な資料となっています。

編集には、巨勢邑治、大石王、石川君子らが関わった可能性があり、実務は楽浪(高丘)河内が担当したかもしれません。

原本は失われましたが、三条西家伝来の古写本(国宝)が現存しています。

一般に知られるようになったのは、明治時代に入ってからで、栗田寛や敷田年治の校注本が大きく貢献しました。

貴重な資料ですね。現存する最古級の写本が現存していることが驚きです。明治時代になってから一般に知られるようになったというのも、興味深い点です。

古代播磨の地名と神話:天皇と印南別嬢の物語

播磨国風土記、地名に隠された古代人の想いとは?

天皇の物語、人々の生活や恋愛。

次に、古代播磨の地名と神話に焦点を当て、その魅力を深掘りしていきましょう。

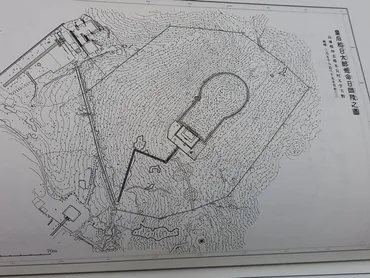

✅ 日岡陵古墳は、景行天皇の皇后である播磨稲日大郎姫命の陵として宮内庁が管理しているが、築造年代が4世紀とされ、姫命の没年と合致しないため、墓の特定には疑問が残る。

✅ 日岡陵古墳は全長約80mの前方後円墳で、2011年の調査で当初から前方後円墳として築造されたことが判明。周辺には日岡山古墳群が形成され、古墳時代中期初頭の首長墓群と位置づけられている。

✅ 播磨稲日大郎姫命の実在性や、陵の被葬者については複数の説があり、特に『播磨国風土記』には異なる記述がある。地中探査で埋葬状況が判明する可能性もある。

さらに読む ⇒関東の古墳と史跡探訪&陵墓研究出典/画像元: https://kohunsuki.livedoor.blog/archives/9536713.html景行天皇と印南別嬢のエピソードは、地名に込められた古代の人々の想いを具体的に感じさせてくれますね。

地名と物語が結びついている点が興味深いです。

『播磨国風土記』には、播磨国各地の地名にまつわる神話や伝承が豊富に収録されています。

例えば、賀古郡の命名由来や、日岡の名称の起源が語られています。

特に興味深いのは、景行天皇と印南別嬢にまつわる物語で、比禮墓にまつわるエピソードが語られます。

天皇が渡船を求める際に渡賃として弟縵を投じた話、白い犬が印南別嬢の居場所を教えた話など、具体的なエピソードを通して、地名に込められた古代の人々の想いが伝わってきます。

阿閇津での食事、舟を漕ぎタナを作ったことなど、詳細な地名に関わる話も記録されています。

播磨国風土記からは、人々のたくましい生活、恋愛、争いなどが読み取れます。

景行天皇と印南別嬢のお話、とても興味深いです!地名にそんな背景があったなんて、まるで物語みたいですね。

次のページを読む ⇒

古代播磨の地名が語る歴史!『播磨国風土記』から読み解く、人々の暮らしと地理的交流。講座や研究を通して、ふるさと播磨の魅力を再発見。