飛脚ってどんな人?東海道を駆け抜けた江戸時代の情報伝達システムとは?江戸時代の情報伝達を支えた飛脚の歴史と東海道

江戸時代の情報インフラを担った飛脚。公用の継飛脚から、民間利用の町飛脚まで、人々の生活を支えた。リレー形式での手紙や荷物の運搬は、現代の駅伝のルーツとも言える。東海道を駆ける姿は浮世絵にも描かれ、まさに歴史のロマン。その速度、料金、そして人々の歩き方まで、現代とは異なる世界を紐解く。

東海道五十三次

歌川広重の「東海道五十三次」は何を描いた作品?

東海道の風景と暮らし

浮世絵を通して、当時の人々の生活や文化を感じることができます。

絵画から見える東海道の活気は素晴らしいですね。

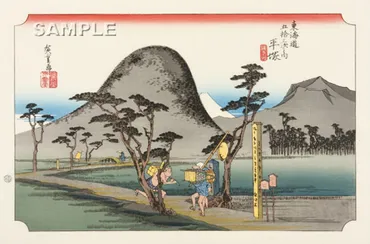

✅ 平塚 縄手道 版画は、縦220mm x 横350mmのサイズで、高麗山のずんぐりとした姿と富士山を視界に入れることができる風景を描いています。

✅ 「縄手道」は、一本道が続く様子を表しており、街道を駆け抜ける飛脚とゆっくり進む駕籠屋がすれ違う様子が描かれています。

✅ 版画の価格は22,000円(税込)、浮世絵専用額は13,200円(税込)です。

さらに読む ⇒東京伝統木版画工芸協同組合出典/画像元: https://edohanga.jp/fifty_three_stations_of_the_tokaido/7th_station-hiratsuka/広重の東海道五十三次は、まるでタイムスリップしたかのような感覚になりますね。

浮世絵の技術にも感嘆します。

歌川広重の「東海道五十三次」は、東海道の風景と人々の暮らしを描いた作品です。

平塚縄手道を描いた作品では、あぜ道に続く道、白富士、江戸へと急ぐ飛脚、篭かき、旅僧など、東海道の活気と風景が見事に表現されています。

広重の透視図法を取り入れた画面構成、遠近の対比、広重ブルーといわれる深い藍色の色調やぼかし摺りは、当時の浮世絵の技術革新を象徴しています。

東海道は、人々の移動や情報伝達の重要な役割を担ってきただけでなく、日本の文化や歴史を伝える重要な遺産でもあります。

広重の浮世絵は、まるで写真のようですね。当時の風景を鮮やかに伝えてくれます。貴重な資料です。

江戸時代の情報伝達手段

江戸時代の情報伝達手段、どれが一番速かった?

早馬が一番速かった

江戸時代には、飛脚、早籠、早馬と、様々な情報伝達手段がありました。

それぞれの特徴が興味深いですね。

公開日:2018/05/04

✅ 江戸時代の情報伝達手段である飛脚、早駕籠、早馬の速度と特徴を比較し、それぞれの具体的な事例を紹介しています。

✅ 飛脚は手紙を届ける手段として、早駕籠は重要な人物や情報を迅速に届ける手段として、早馬は緊急性の高い情報を伝える手段として用いられており、それぞれ速度や安全性、使われる状況などが異なっていました。

✅ 特に早駕籠は、赤穂事件で江戸から赤穂への悲報を伝えるために使用され、早馬は生麦事件でイギリス本国からの要求を将軍家茂に伝えるために使用されたことが紹介されており、歴史的な出来事におけるこれらの情報伝達手段の重要性を示しています。

さらに読む ⇒読書生活 出典/画像元: https://www.yama-mikasa.com/entry/2018/05/04/%E9%A3%9B%E8%84%9A%E3%81%A8%E6%97%A9%E7%B1%A0%E3%81%A8%E6%97%A9%E9%A6%AC%E3%80%81%E4%B8%80%E7%95%AA%E9%80%9F%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%EF%BC%9F%E6%B1%9F%E6%88%B8%E3%81%AE%E6%83%85早籠の過酷さには驚きました。

早馬のスピードもすごいですが、情報伝達の背後には、人々の命をかけた努力があったのですね。

江戸時代の情報伝達手段である飛脚、早籠、早馬の速度と特徴について比較しました。

飛脚は手紙を各宿場町に待機する飛脚が受け継いで運ぶシステムで、駅伝の襷のようなものです。

しかし、手紙をなくしたり、途中で襲われたりする危険性があり、情報が改ざんされる可能性もありました。

早籠は重要な情報を伝えるために、人間を籠に乗せて運びました。

食事や休憩をとる時間もなく、スピードが最優先されました。

担ぎ手は4名、さらに前と後ろに1名ずつ、計6名で籠を運びました。

乗り手は身体を固定して激しい揺れに耐えなければならず、中には到着後に亡くなる者もいました。

早馬は文字通り馬に乗ってひたすら走り続けるもので、昼夜を問わず移動しました。

これらの情報伝達手段は、それぞれの特徴を生かして重要な役割を果たしていました。

飛脚は日常的な情報の伝達に、早籠は緊急性の高い情報の伝達に、早馬はさらに重要な情報を迅速に伝えるために用いられました。

例えば、赤穂事件では、藩主の切腹と家断絶の知らせを伝えるために早籠が使われました。

また、生麦事件では、薩摩藩の行動に対するイギリスからの要求を将軍に伝えるために早馬が使われました。

これらの事例から、江戸時代の情報伝達手段がいかに重要な役割を果たしていたかがわかります。

情報伝達の重要性を改めて感じました。早馬や早籠の事例は、現代に通じるものがありますね。

飛脚の速度と種類

江戸時代の飛脚は、どんな役割を担っていた?

公用・連絡手段

飛脚は、ただ荷物を運ぶだけでなく、人々の生活を支える重要な役割を果たしていました。

その種類も多様だったようです。

公開日:2023/09/25

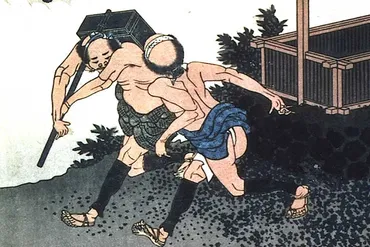

✅ 葛飾北斎の『富嶽百選 暁の不二』に描かれた「飛脚」は、幕府の公用である「継飛脚」であり、手紙を運ぶ役目を担っていました。

✅ 飛脚は、ふんどし姿の「継飛脚」だけでなく、武家飛脚、七里飛脚、御用飛脚など様々な種類が存在しました。

✅ 現代の緊急車両のように、継飛脚は道行く人々に道を譲られるなど、特別扱いを受けていました。

さらに読む ⇒(メルクマール)出典/画像元: https://merkmal-biz.jp/post/48877飛脚の速度は、現代の感覚とは異なりますが、当時のインフラと環境を考えると、驚くべき速さだったことがわかります。

江戸時代の飛脚は、人馬がリレー形式で荷物を運ぶ輸送手段で、駅伝制がルーツとなっています。

公用飛脚、大名飛脚、町飛脚という3つの種類があり、公用文書や物資の輸送、連絡手段として重要な役割を果たしました。

飛脚の速度は、現代の感覚で考えると速くはありませんが、未舗装の道を走り、荷物の引き継ぎ時間などを考慮すると、十分に速いといえます。

中でも最速の飛脚は、江戸~大阪間を3日間で走り抜けたとされ、現在のマラソンランナーに匹敵する速度だったと考えられます。

江戸時代には、公用、大名、町という3種類の飛脚が存在しました。

公用飛脚は幕府が運営し、重要な公文書を運搬しました。

大名飛脚は、各藩が江戸藩邸と国元、または大坂蔵屋敷との連絡用に設置しました。

町飛脚は民営事業で、庶民が手紙や荷物を運ぶ際に利用しました。

町飛脚には、並便、十日限、六日限、四日限仕立飛脚の4種類がありました。

並便は最も遅く、30日かけて手紙を届けました。

十日限、六日限は、それぞれ10日、6日で届けると約束しましたが、遅れる場合もありました。

四日限仕立飛脚は定期便ではなく、臨時に仕立てられた飛脚で、料金は高額でした。

庶民は、手紙を運んでくれる人に託す「幸便」という方法で、手紙を運んでいました。

飛脚は、現代の郵便制度とは異なり、人々の生活を支える重要な役割を果たしていました。

しかし、飛脚の料金は決して安くはなく、庶民にとっては大いに負担となるものでした。

江戸時代の飛脚や庶民が1日に40キロも歩けた理由は、現代人とは異なる姿勢や歩き方にあった。

平直行さんは、柳生心眼流を学ぶ中で、肩に棒を担ぐことで自然と背筋が伸び、速く移動できることを発見した。

また、庶民は裸足で歩くため、足先で着地する歩き方をしていた。

この歩き方は一歩が伸び、長距離移動を可能にしたと分析している。

飛脚の種類の多さ、そして庶民の手紙事情に驚きました。庶民の生活を支えた飛脚の存在は大きかったですね。

江戸時代の飛脚は、情報伝達という重要な役割を担い、人々の生活を支えました。

その歴史と文化に感銘を受けました。

💡 飛脚は、江戸時代の情報伝達を支える重要な役割を果たし、その速度と種類は多様でした。

💡 東海道を舞台に、飛脚はリレー形式で情報を運び、人々の生活を支えました。

💡 浮世絵は、当時の風景や飛脚の姿を私たちに伝えてくれます。