島原城! 松倉重政の生涯と島原の乱 (?)島原城の築城と松倉重政の悲劇とは!!?

島原の乱の引き金となった松倉重政!過酷な領政と壮大な島原城の物語。その歴史と悲劇、そして島原藩の興亡を紐解く!

💡 松倉重政は、関ケ原の戦いや大坂の陣で功績を挙げ、後に島原藩主となった武将です。

💡 島原城は、松倉重政が築城した、日本100名城に選ばれる城です。

💡 重政の厳しい政策は、島原の乱を引き起こす原因の一つとなりました。

それでは、松倉重政の人生と島原城について詳しく見ていきましょう。

松倉重政の生涯

松倉重政はどんな功績で知られてますか?

関ケ原で活躍、五条城下町整備

松倉重政は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将であり、関ケ原の戦いや大坂の陣で功績を挙げた人物です。

✅ 松倉重政は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した武将で、関ケ原の戦いや大坂の陣で功績を挙げ、後に島原藩主となりました。

✅ 島原藩主として、松倉重政は当初キリシタンに対して寛容でしたが、徳川家光の圧力を受け、厳しい弾圧政策を実行。この弾圧は領民の不満を募らせ、後の島原の乱の要因となりました。

✅ 松倉重政は島原城の築城やルソン攻略計画など、島原藩の発展に貢献しましたが、キリシタン弾圧と領民への過酷な政策により、その名は歴史に暗い影を落としています。

さらに読む ⇒【刀剣ワールド 城】日本の城を検索/ホームメイト出典/画像元: https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/80/松倉重政は、島原藩主としての役割と、厳しい政治を行ったことなど、複雑な人物だったと感じます。

松倉重政は、安土桃山時代前期に生まれた武将、大名であり、江戸時代前期まで生きた人物です。

1574年頃に筒井城主である筒井順慶の家臣、松倉重信の長男として生まれました。

父・重信の家督を継ぎ、豊臣秀吉の天下統一後、豊臣直臣となり、領地経営に励みます。

秀吉の死後、天下統一を目指す徳川家康に接近し、会津上杉征伐や関ケ原の戦いに参加しました。

関ケ原の戦いでは、井伊直政の軍に加わり、先陣を切って戦いました。

その功績により、家康からの信頼を得て、大和五条二見城主となり、五条城下町の整備に尽力しました。

なるほど、松倉重政は関ケ原の戦いにも参加していたんですね。関ケ原の戦いは、家康が天下を統一する上で重要な戦いでしたから、重政も重要な役割を果たしたのでしょう。

島原城の築城と重政の政治

島原の乱の引き金となった、重政の政策は何だった?

過酷な税負担

島原城は、松倉重政が築城した、日本100名城に選ばれる城です。

公開日:2021/01/04

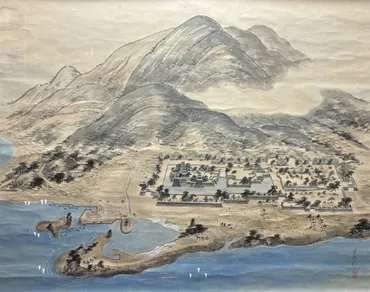

✅ 島原城は、1618年に松倉重政によって築城された、日本100名城に選ばれる連郭式平城です。松倉重政は、関ケ原の戦いで徳川家康に味方し、その後、大和五条城主となり、紀州街道に面した五條城下町の整備に尽力した人物として知られています。

✅ 島原城は、天守をはじめとする多くの櫓を備え、特に総石垣で尚且つ独立式層塔型5重5階という大きな天守を持つことから、わずか4万石の藩にしては、大変立派なお城であったと言われています。しかし、領民にとっては、城の建設や江戸城の修築に多くの人手と財力を費やされ、重税や普請の負担が大きかったことが推測されます。

✅ 松倉重政は、当初はキリシタンに寛容でしたが、徳川幕府の鎖国政策と禁教令を受け、キリスト教弾圧を強化しました。島原半島は火山灰や溶岩流の地盤のため、作物が育ちにくく、領民は貧しい生活を強いられていました。さらに、松倉重政は重税を課し、キリシタン弾圧を行い、さらにはルソン攻撃の許可を得て、戦費を領民に課したことで、領民の不満が爆発し、1637年の島原の乱へと繋がったと考えられています。

さらに読む ⇒お城解説「日本全国」1300情報【城旅人】出典/画像元: https://sirotabi.com/11206/島原城は、重政の厳しい政策を表す象徴のような存在ですね。

1615年の大坂の陣で再び功績を挙げた重政は、1616年に肥前日野江藩に移封されました。

その後、一国一城の制に従い、原城と日野江城を廃して島原城を築城しました。

島原城は10万石の大名の城に匹敵するほど立派な城でしたが、4万石の領地には不釣り合いな城であったため、領民への負担が大きくなりました。

さらに幕府への忠誠心を示すために江戸城改築にも多大な公儀普請役を請け負い、これらの費用を捻出するために領民に過酷な税を課しました。

重政は、領民への負担を強いたことから、島原の乱の引き金になったともされています。

島原城は、4万石の藩にしては立派な城だったんですね。当時の領民は大変だったと思います。

島原城と松倉氏の支配

島原城、誰が何のために建てた?

松倉重政、領国支配のため

島原城は、重政が築城した、日本100名城に選ばれる城です。

✅ 松倉重政は寛永元年(1624年)に完成させた島原城を中心に、城下町を整備し、城下町の繁栄を目指しました。

✅ 城下町には、武家屋敷、商家の店、船問屋などが立ち並び活気がありました。重政は、城下町に水路網を整備し、城内外に水を供給することで、商工業の発展を促しました。

✅ 重政は、城下町の繁栄と同時に、キリシタンの弾圧政策にも苦悩していました。海外との交易が制限され、築城費用を賄うために領民に過重な負担を強いることになりましたが、重政は未来への希望を捨てずに、島原城と城下町を自身の国として確固たる決意を表明しました。

さらに読む ⇒島原城 公式ホームページ出典/画像元: https://shimabarajou.com/topics/400th/matsukura_shigemasa_story6島原城は、重政の政治と支配の中心地だったんですね。

島原城は、松倉重政によって元和4年(1618年)に着工され、4年ないし7年後に竣工した連郭式平城です。

松倉氏は、島原城を領国の政治、支配の中心地として建設し、キリスト教の弾圧や領内経済の活性化を行いました。

しかし、重政の厳しい政策は民衆の不満を募らせ、1630年12月19日に重政が亡くなると、その不満はついに爆発しました。

1637年、島原の乱が勃発し、島原城も攻撃されました。

重政は、城下町を整備し、商工業の発展を促したんですね。領民への過重な負担はあったとしても、城下町の繁栄を目指したことは評価できます。

乱後の島原藩と島原城の変遷

島原藩を安定させたのは誰?

松平氏

松倉氏は、島原の乱の責任を取って改易となりました。

✅ この記事では、島原藩主松平忠房公の評価について、江戸時代の記録「土芥寇讎記」と、磯田道史氏の著書「殿様の通信簿」を参考に考察しています。

✅ 「土芥寇讎記」には、松平忠房公が「勇気ヲ宗トシ、才智発明也。心意気淳直ニシテ、法ヲ不背、行跡穏順ニ、仁政ヲ施シ、家民ヲ哀憐スル事深シ。忠義ヲ立ント欲シ、勤候ヲ専ラトセラルト云へリ。」と記されており、謹厳実直で、仁政を施し民を愛した人物として描かれていることがわかります。

✅ 一方、「土芥寇讎記」には「辺国(島原の事)タルニ依テ、人民喧(かまびす)キ事多シト聞フ、心得アルベキ事ナリ。」とも記されており、島原という閉鎖的な地域ゆえに、何かしらの騒動が起こりやすかったことを示唆しているとも考えられます。

さらに読む ⇒千々石(ちぢわ)deその日暮らし~長崎県雲仙市千々石町出典/画像元: http://himahima1.cocolog-nifty.com/in/2021/04/post-b9149e.html松平忠房公は、島原藩の安定に大きく貢献した人物だったんですね。

島原の乱の責任を取って松倉氏は改易となり、高力氏が藩主となりましたが、高力氏も政治に失敗し、混乱した島原地方の立て直しのため、譜代大名である松平忠房が1669年(寛文9年)に島原藩主となりました。

松平氏は、その後も13代忠和まで藩主を務め、島原藩の安定に大きく貢献しました。

島原城は、明治6年(1873年)に廃城令によって廃城となりました。

松平忠房公は、謹厳実直で、仁政を施した人物だったんですね。島原の乱後の混乱した島原藩を立て直した功績は大きいと思います。

島原城の構造と歴史的意義

島原城の構造はどのようになっている?

南から北へ一直線

島原城は、現在も観光スポットとして人気です。

公開日:2020/10/03

✅ 島原城は、1624年に松倉重政によって築城された、破風を持たない5層の天守閣が特徴的な城です。

✅ 明治4年に廃城となり、現在の天守は1964年に復興天守として再建されました。

✅ 島原城は、歴史資料館として公開され、毎年秋にはレンコン堀り大会が開催されるなど、観光スポットとして人気です。

さらに読む ⇒城絵巻出典/画像元: https://castle.toranoshoko.com/castle-shimabara/島原城は、松倉氏、高力氏、松平氏と、多くの藩主が拠点とした重要な城だったんですね。

島原城は、本丸、二の丸、三の丸が南から北へと一直線に配置され、外郭の石垣で囲まれています。

本丸と二の丸は幅広く深い内堀で囲まれ、廊下橋で結ばれていました。

天守閣は高さ約33mの層塔型で、海鼠壁が張られていました。

島原城は、松倉氏が築城した時から、政治、支配の中心地として重要な役割を果たしてきました。

松倉氏、高力氏、松平氏、戸田氏と、多くの藩主が島原城を拠点として政治を行いました。

島原城は、島原の歴史を語る上で欠かせない存在です。

島原城は、歴史資料館として公開されているんですね。機会があれば見学に行ってみたいです。

松倉重政は、複雑な人物でしたが、島原城の築城や島原藩の発展に貢献したことは事実です。

💡 松倉重政は、関ケ原の戦いや大坂の陣で功績を挙げ、後に島原藩主となりました。

💡 島原城は、松倉重政が築城した、日本100名城に選ばれる城です。

💡 重政の厳しい政策は、島原の乱を引き起こす原因の一つとなりました。