烽火で繋がる!古代の通信手段を検証!?明神山烽火プロジェクトその歴史的意義とは!?

古代の通信手段「烽火」を再現!1350年前の壬申の乱を舞台に、奈良県王寺町で烽火の実証実験&プロジェクト始動!明神山から明日香村へ、煙で繋ぐ古代のメッセージ。ワークショップ参加や写真投稿で歴史体験!

💡 古代の烽火による情報伝達の検証実験が行われたこと

💡 町民参加型の烽火MAPプロジェクトが進行していること

💡 烽火リレーを通して、古代の通信手段の実態解明を目指していること

本日は、奈良県王寺町で行われている、明神山烽火プロジェクトについて詳しくご紹介いたします。

烽火プロジェクトの実証実験

古代の烽火、どれくらい速く情報伝達できた?

平均25分4秒

古代の烽火は、遠くまで情報を伝える重要な手段だったんですね。

公開日:2023/03/06

✅ 奈良県王寺町が古代の「烽火(のろし)」による情報伝達を検証するプロジェクトを実施し、3回目の実験で明神山から約16.5キロ離れた明日香村・甘樫丘でも煙が確認された。

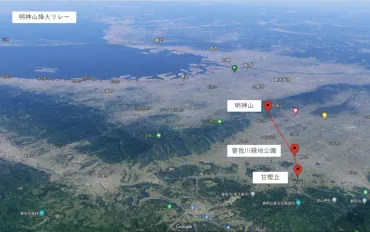

✅ 実験では、明神山から煙を上げて、甘樫丘と橿原市の曽我川緑地から煙の確認が行われ、甘樫丘では煙が見えたことを知らせるバルーンが上がった。

✅ 今回の実験結果が古代の烽火台の実態解明に役立つ可能性があり、古代の情報伝達方法に関する理解を深めるための貴重なデータが得られた。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASR356VYRR31POMB003.html今回の実験で、実際に烽火がどのくらい遠くまで見えたのか、具体的なデータが得られたのは素晴らしいですね。

奈良県王寺町では、古代の通信手段である烽火を再現し、その見え方を検証するプロジェクトを実施しています。

このプロジェクトは、古代最大の内乱である壬申の乱から1350年を記念して実施され、烽火がどのように使われていたのかを明らかにすることを目指しています。

2023年12月9日には、王寺町の明神山から葛城市のしあわせの森公園展望広場、そして明日香村甘樫丘へと烽火を中継する実証実験が行われました。

ワークショップ参加者や王寺工業高校の生徒さんたちが烽火上げ体験に参加し、各会場では地域の方々に古代の情報伝達手段を披露しました。

実験の結果、明神山から甘樫丘までの烽火による情報伝達の時間は、平均25分4秒でした。

3回の烽火リレーを通して、烽火の煙が上がるまでの時間や、視界などの条件による伝達時間の違いが確認されました。

特に、3回目の実験では、歴史的な状況に近づけるため、時間を事前に指定せずに行い、烽火による情報伝達に要する時間を実証しました。

今回の実験では、烽火による情報伝達の実施可能性や、その時間的な効率などが確認され、今後のプロジェクト推進に役立つ貴重なデータが得られました。

烽火の実験、興味深いです!実際に煙が確認されたのは、古代の人々が烽火で情報を伝えていたことを証明する貴重なデータですね。

みんなでつくる明神山烽火MAPプロジェクト

明神山烽火MAPプロジェクトの目的は?

歴史的役割解明

明神山烽火プロジェクトは、地域住民の方々が参加できる取り組みなんですね!。

✅ 王寺町は、町内の文化財である明神山を活用した観光拠点づくりを進めており、その一環として「みんなでつくる明神山烽火MAPプロジェクト」を実施しています。

✅ このプロジェクトでは、飛鳥時代の情報伝達手段であった烽火を再現し、その様子を写真に収め、位置情報と合わせてMAPを作成することで、歴史と現代をつなぐ取り組みを行っています。

✅ 2023年2月25日には、明神山から烽火を上げ、橿原市の曽我川緑地公園と明日香村の甘樫丘まで烽火とバルーンをつないでリレーを実施し、飛鳥時代の情報伝達の体験を参加者に提供します。

さらに読む ⇒記事掲載数No.1 プレスリリース配信サービス出典/画像元: https://www.atpress.ne.jp/news/345732烽火MAPプロジェクトを通して、多くの人が古代の歴史に触れ、明神山の魅力を再発見する機会になるといいですね。

王寺町の明神山は、標高は低いものの、眺望が良く、古くから烽火台があったと考えられています。

しかし、具体的な烽火ルートなどは不明な点が多く、学術的な解明も進んでいません。

そこで、王寺町の文化財を生かした観光拠点づくり協議会事務局は、明神山から烽火を上げ、参加者に烽火の写真を投稿してもらう「みんなでつくる明神山烽火MAPプロジェクト」を実施しています。

烽火の写真と位置情報から、烽火が見えた範囲のMAPを作成することで、当時の烽火ルートや烽火の可視範囲を検証し、明神山の歴史的な役割を明らかにすることを目指しています。

プロジェクトには、奈良大学の准教授も監修として参加し、烽火の検証や撮影方法の指導などを行います。

1月7日(土)には、明神山と明日香村を烽火でつなぐ試みが予定されています。

参加者は、明神山を視認できる場所から烽火を撮影し、写真投稿フォームから写真を投稿することでプロジェクトに参加できます。

さらに、フォトコンテストも開催され、優秀作品には王寺町のマスコットキャラクター雪丸君のグッズが贈られます。

プロジェクトの詳細や参加方法、烽火の様子は、特設ウェブサイト、SNS、YouTubeチャンネルで随時公開されます。

烽火MAPプロジェクト、面白そうですね!写真投稿を通して、古代の烽火の様子を想像できるなんて、ワクワクします。

3回目の烽火実験と烽火リレー

古代の合図、烽火の実験!今回はどうなる?

3回目、リレーも実施

烽火リレーを通して、4つの自治体が連携しているのは素晴らしいですね。

✅ 奈良県王寺町は、葛城市、明日香村、大阪府松原市の4自治体と連携し、古代の伝達手段である烽火をリレーする「明神山烽火プロジェクト」を実施した。

✅ このプロジェクトは、明神山からの烽火が飛鳥の都への緊急通報手段であったという歴史的な背景に基づいており、烽火の伝達時間や効果を検証することを目的としている。

✅ 今回のプロジェクトでは、王寺工業高校の生徒が製作したロケットストーブを用いて、4つの地点で烽火が上げられ、生徒や町長らがその様子を見守った。

さらに読む ⇒奈良新聞デジタル出典/画像元: https://www.nara-np.co.jp/news/20241215210815.html王寺工業高校の生徒さんが作ったロケットストーブで烽火を上げるのは、現代の技術と古代の技術が融合した取り組みで、とても興味深いですね。

2月25日には、町内の明神山で3回目の烽火実験が行われ、古代の都があった明日香村との間で烽火リレーも実施されます。

過去の2回の実験では、スギやヒノキを燃やして煙を上げる方法を試しており、30キロ離れた場所でも見えたことが確認されています。

今回の実験では、烽火MAPと呼ばれるウェブサイトで、烽火の見える範囲や撮影場所を共有し、誰でも参加できるようにしています。

25日の烽火上げは、明神山の山頂広場で行われ、午後には明日香村、橿原市、曽我川緑地公園で烽火を目視しバルーンを上げるリレーが行われます。

町公式YouTubeチャンネルでライブ配信される予定なので、興味のある方はぜひご覧ください。

実験結果については、4月16日に報告会が開催されます。

烽火リレーは、古代の人々がどのように情報を伝えていたのか、実際に体験できる貴重な機会ですね。生徒さんのロケットストーブも素晴らしいアイデアです。

明神山烽火プロジェクトは、古代の歴史を学ぶだけでなく、地域活性化にも繋がる素晴らしい取り組みだと感じました。

💡 烽火の実証実験を通して、古代の通信手段の効率性や可視範囲が明らかになったこと

💡 町民参加型の烽火MAPプロジェクトが、古代の歴史と現代をつなぐ役割を果たしていること

💡 烽火リレーは、地域連携を促進し、古代の情報の伝達方法への理解を深める機会となっていること