インド洋津波災害 世界を揺るがす悲劇?国際協力の力とは!!?

2004年インド洋大津波、30万人以上の犠牲者。世界が一体となった支援と教訓。復興から学ぶ、より安全な未来へ。

💡 2004年のインド洋津波災害の概要について解説します。

💡 国際社会の支援と協力体制について説明します。

💡 日本の貢献と国際協力の取り組みについて詳しく紹介します。

それでは、最初の章から詳しく見ていきましょう。

インド洋津波災害 世界を揺るがす悲劇

2004年のインド洋津波、死者数は?

30万人以上

この津波は、自然災害がもたらす脅威を改めて認識させられました。

✅ この記事は、AIによる画像生成が、アートの世界に大きな影響を与え始めていることを論じる内容です。

✅ 具体的には、AIが生成した画像が、すでにアートコンテストで受賞するなど、従来の芸術の枠を超えた評価を得ていることを例に挙げています。

✅ 一方で、AIアートに対する批判も存在し、芸術の本質や人間の創造性を巡る議論が活発化している状況も紹介されています。

さらに読む ⇒防災システム研究所 公式ホームページ 山村武彦 防災講演 講師派遣出典/画像元: https://www.bo-sai.co.jp/sumatrathunami.htm改めて、この津波の規模と被害の大きさを考えると、心が痛みます。

2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖で発生したマグニチュード9.0の巨大地震は、インド洋沿岸諸国に壊滅的な津波をもたらしました。

この災害は、インド洋沿岸諸国に甚大な被害をもたらし、死者数は30万人以上、被害総額は78億ドルを超えると推定されています。

この悲劇的な出来事は、世界中に衝撃を与え、国際社会は迅速な対応を迫られました。

この津波は、近年では発生規模が最大規模の災害ですね。

国際社会の連帯 支援と協力がもたらす希望

国際社会は津波被災国に対し、どのような支援を行ったのか?

緊急援助、債務猶予など

国際社会が協力して被災地を支援する姿は、感動的ですね。

✅ 河合正弘氏は、現在の世界は西側、東側、そしてグローバルサウスの3つのブロックに分裂しつつあり、自由貿易や気候変動といった分野では国際協力が後退していることを指摘しました。

✅ 河合氏は、この分断の背景として、新興国の台頭によるグローバルガバナンスへの異議申し立て、米中対立などの大国間競争、そしてロシアによるウクライナ侵攻による西側諸国とそれ以外の国の分断を挙げました。

✅ 河合氏は、これらの分断が「米国対その他世界」という対立を生み出しかねないと警告し、それにどう対応するかが大きな課題であると結論づけました。

さらに読む ⇒言論NPO / 特定非営利活動法人 言論NPO【「議論の力」で強い民主主義をつくり出す】出典/画像元: https://www.genron-npo.net/world/archives/20429.html国際社会の協力と連帯が、災害復興に大きな力になったということがよく分かります。

国際社会は、この災害に対して、各国やNGOによる緊急援助物資の供与、救急救助、医療チームの派遣など、多岐にわたる支援活動を展開しました。

ASEANは緊急首脳会議を開催し、国連は統一緊急支援アピールを発出しました。

支援国会合では、約77%の支援が誓約され、日本は約三分の一にあたる2.5億ドルを誓約しました。

パリ・クラブでは、津波被災国の債務支払い猶予が議論され、2005年12月31日まで債務の支払いを期待しないことに合意しました。

世界中から支援が集まったんですね。とても素晴らしいです。

日本の貢献 多面的な支援と国際協力

日本はスマトラ沖地震に対してどんな支援をした?

多岐にわたる支援を実施

日本も積極的に支援活動を行ったのですね。

公開日:2018/10/05

✅ インドネシアのスラウェシ島で発生した地震と津波に対して、日本政府は国際緊急援助隊として自衛隊を派遣し、JICAを通じて緊急援助物資を供与することを決定しました。

✅ 自衛隊は航空自衛隊のC-130輸送機で救援物資を現地に輸送し、現地調整所の要員を派遣して被害状況の調査や支援ニーズについて情報収集を行います。

✅ JICAはテント、発電機、浄水器、凝集剤などの緊急援助物資を供与し、インドネシアとの友好関係を重視しながら人道的支援を実施しています。

さらに読む ⇒JAPAN PRESENCE出典/画像元: https://presence-jp.com/japan-disaster-relief-team-sulawesi/日本の貢献は、国際社会から高く評価されていると感じます。

日本は、国際機関を通じた協力、二国間の協力として5億ドルの無償支援を実施しました。

また、国際緊急援助隊をインドネシア、タイ、スリランカ、モルディブに派遣し、自衛隊は災害対応として過去最大規模の部隊を派遣しました。

さらに、NGOによる支援活動に対して約5.32億円の支援を実施し、民間企業や地方公共団体からの支援物資をインドネシアにリレー輸送しました。

国際緊急援助隊の派遣、自衛隊の活動は、日本の災害対応力を示すものですね。

教訓からの学び 災害管理体制の強化と国際協力

インド洋大津波はASEANにどんな影響を与えましたか?

災害協力を本格化させた

この災害は、国際的な災害管理体制の強化を促したと言えるでしょう。

✅ 2004年のインド洋大津波は、世界中の国々に大きな被害をもたらし、多くの命を奪った。その後、世界は被災地を支援するため、多額の資金を拠出するなど、前例のない連携を行った。この災害は、災害への対応を強化する必要性を世界に認識させ、国際的な協力体制を強化するきっかけとなった。

✅ 津波は、東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国が災害協力を正式に行うきっかけとなり、災害管理に関するASEAN協定や、ASEAN防災人道支援調整センター設立につながった。また、UNDPは、被災国への支援として、コミュニティの防災能力強化、災害管理法の整備、復興支援などを実施し、「より良い復興」を目指した。

✅ 2004年インド洋大津波は、災害への備えの重要性を再認識させ、災害リスク軽減への取り組みを加速させた。UNDPは、学校における津波対策訓練や、災害管理に関する法律の制定支援などを実施し、コミュニティのレジリエンス強化に貢献している。これにより、災害に対する備えを強化し、将来起こりうる災害への対応力を向上させることが目指されている。

さらに読む ⇒Home出典/画像元: https://www.undp.org/ja/japan/blog/twenty-years災害リスク軽減の取り組みが加速したことは、大きな成果ですね。

2004年のインド洋大津波は、東南アジア諸国連合(ASEAN)において災害協力を正式に開始するきっかけとなり、災害管理に関するASEAN協定や、ASEAN防災人道支援調整センターの設立につながりました。

UNDPは、被害を受けた地域における人命救助、損失と損害の最小化、コミュニティの備え強化、リスク管理対策などに貢献してきました。

特に、日本との協力による「アジア太平洋地域学校津波対策プロジェクト」は、24カ国にわたる520以上の学校で訓練を行い、21万人の参加者を育成しました。

災害への備えの重要性を改めて認識させられた出来事ですね。

未来への展望 より良い復興と持続可能な社会

2004年の津波は、何を強く認識させた?

災害管理法の必要性

未来に向けて、より良い復興と持続可能な社会を目指していくことが重要です。

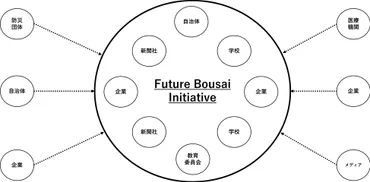

✅ 福島民報、岩手日報、電通は、3月11日に「Future Bousai Initiative」を始動し、防災に関する課題解決を目指す。

✅ 本プロジェクトは、東日本大震災の経験を踏まえ、新聞社、民間企業、自治体などが連携し、防災に関する発信やイベントを通して、地域ごとの課題解決と防災意識向上を図る。

✅ 具体的には、企業と自治体をつなぐカンファレンスやシンポジウムの開催、防災とスポーツを組み合わせたイベント、学校での防災授業などを通じて、地域社会全体で防災意識を高めていく計画だ。

さらに読む ⇒電通ウェブサイト出典/画像元: https://www.dentsu.co.jp/news/release/2024/0308-010699.html災害を教訓に、人々の安全と安心を確保していくことが大切ですね。

2004年の津波は、災害管理法の必要性を浮き彫りにし、UNDPは、スリランカやインドネシアなどの国々で包括的な災害管理法の成立を支援しました。

また、この災害は、「ビルド・バック・ベター(より良い復興)」というアプローチへの関心を高め、コミュニティの力を強化し、公平性を促進し、リスク軽減を優先することで、将来の災害に対する備えを強化することを目指しています。

アチェの復興に向けた意欲は、この地域の人間開発の進捗を強化し、災害は、ただ復興するのではなく、より良い未来を築く機会として捉えられるようになりました。

災害は、未来をより良くするために学ぶべき教訓を与えてくれます。

この災害は、世界に大きな教訓を残しました。

💡 インド洋津波災害は、国際社会が協力して被災地を支援する重要性を示しました。

💡 災害リスク軽減に向けた取り組みの必要性を世界に認識させ、国際的な協力体制の強化を促しました。

💡 この災害は、復興の過程で、より良い未来を築く機会として捉えられるようになりました。