天智天皇と漏刻:時を司る技術革新と律令国家への道を探る!(?)日本の時間管理の起源:漏刻と天智天皇の革新

日本の時を動かした天智天皇。中央集権国家を築き、水時計「漏刻」を導入して人々の生活に秩序をもたらした。飛鳥水落遺跡から蘇る古代技術、そして「時の記念日」の起源。近江遷都、近江令、庚午年籍…革新的な政策と波乱の生涯を、歴史的ロマンとともに紐解く。古代日本の時間と権威、そして文化がここに。

💡 天智天皇は、大化の改新を主導し、中央集権国家への基盤を築きました。

💡 漏刻の導入により、正確な時間管理と人々の生活に秩序をもたらしました。

💡 飛鳥水落遺跡の漏刻は、古代日本の技術と権威の象徴です。

さて、今回は日本の歴史を大きく変えた天智天皇と、彼が導入した水時計「漏刻」について、詳しく見ていきましょう。

時間管理の革命:中大兄皇子と漏刻

中大兄皇子はどんな革新を日本にもたらした?

中央集権国家と正確な時間

本日は、天智天皇が日本の歴史に刻んだ足跡を辿ります。

時間管理の概念を覆した漏刻、その導入の背景を探ります。

✅ 6月10日から、香川県高松市の「和食処 きらく」が、ランチ営業を再開した。

✅ 「和食処 きらく」は、高松市内で人気の和食店であり、ランチメニューも豊富で、特に「日替わり定食」が人気。

✅ 再開を記念して、6月10日から7月10日までの期間、ランチメニューを注文した客全員に、サービスで「自家製デザート」を提供するキャンペーンを実施している。

さらに読む ⇒「星のまち交野」へようこそ、交野市の歴史と良さを再発見出典/画像元: https://murata35.chicappa.jp/kansaitanboki/2000.06/omijingu/index.htm漏刻がもたらした時間意識の変化は、現代にも通じるものがありますね。

正確な時刻を知ることで、人々の生活はより効率的になったことでしょう。

中大兄皇子は、日本の歴史を大きく変えた人物の一人です。

彼は、大化の改新で中央集権国家の体制を整備しただけでなく、水時計(漏刻)を導入することで人々の時間の概念を一変させました。

漏刻によって正確な時刻が示されるようになり、人々の生活はより秩序あるものへと変わっていきました。

660年5月、皇太子(後の天智天皇)は日本で初めて漏刻を製作し、人々に時刻を知らせました。

これは、当時の記録に残っており、日本で初めて水時計が導入されたことを示しています。

天智天皇は、671年に日本で初めて民衆に鐘や太鼓で時刻を知らせました。

この日が現在の暦で6月10日にあたり、大正時代に「時の記念日」として制定されました。

天智天皇は、飛鳥から近江国大津に遷都した際にも、漏刻を重要視していました。

彼は、都である近江に漏刻がないことは考えられず、飛鳥から漏刻を移設したか、新たに製作したと考えられています。

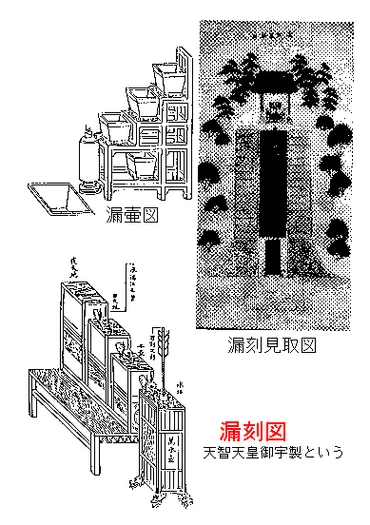

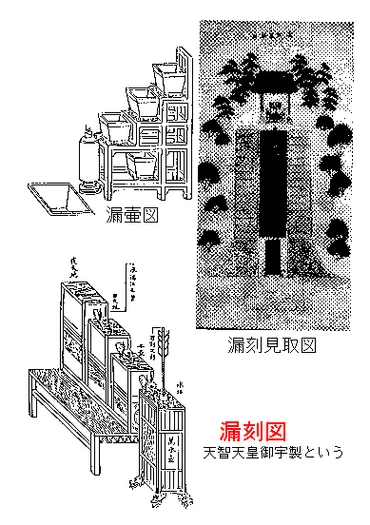

飛鳥資料館に展示されている漏刻模型は、飛鳥時代の水落遺跡から発掘された遺構を基に復元されたものです。

漏刻は、複数の水槽をパイプで繋ぎ、水量で時間を測る仕組みで、古代の日本における時間管理の象徴であり、天皇を中心とした統治者の権威を示すものでした。

水落遺跡の漏刻は、660年に皇太子が初めて作ったとされ、現代の時間管理の起源につながるものです。

漏刻の導入が、人々の生活にこれほど大きな影響を与えたとは驚きです。当時の人々の時間に対する意識がどのように変わったのか、興味が尽きません。

飛鳥水落遺跡:漏刻の謎を解く

飛鳥時代の水時計、水落遺跡は何を示している?

律令国家の確立

今回は、漏刻の構造、目的、そして歴史的背景を解説します。

特に、飛鳥水落遺跡で発見された漏刻に焦点を当てます。

✅ この記事は、古代日本の水時計である漏刻について、その構造、目的、歴史的背景などを解説しています。

✅ 特に、飛鳥時代の水落遺跡で発見された漏刻の構造と、それが当時の政治体制や天皇の権威とどのように関連していたのかについて詳しく説明しています。

✅ また、漏刻が時間管理だけでなく、官僚制度の整備や、天子が時を司るという思想の象徴としても重要であったことを指摘しています。

さらに読む ⇒奈良文化財研究所飛鳥資料館ファン倶楽部出典/画像元: https://www.asukanet.gr.jp/ASUKA4/mizutokei/tokei03.html漏刻が単なる時間計測器ではなく、政治的な意味合いも持っていたというのは、興味深いですね。

天皇の権威を示すシンボルとしての役割もあったとは。

中大兄皇子は、飛鳥時代に水時計(漏刻)を導入した人物として知られています。

飛鳥水落遺跡は、中大兄皇子が日本で初めて水時計を製作した場所として知られており、日本書紀にも記載されています。

1981年に発掘された遺跡からは、精密に作られた水時計建物と、内部に設置された水時計装置が発見されました。

水落遺跡は、律令国家の確立に貢献した重要な遺跡であり、当時の科学技術の粋を集めた国家的な大事業であったことを示しています。

遺跡から見つかった木箱や銅管から、漏刻が設置されていたことがわかります。

当時の情勢から、水落遺跡に設置された水時計は、呂才の漏刻に類似していた可能性があります。

呂才の漏刻は木製で、銅製のサイフォンを用いて水を移していました。

水落遺跡では、ラッパ状銅管と木樋、漆塗りの木箱などが発見されており、当時の漏刻は呂才の漏刻に類似していたと考えられます。

漏刻は、正確な時刻を知るだけでなく、官僚の勤務時間管理や天皇の権威を示すシンボルとしても重要な役割を果たしていました。

水落遺跡の漏刻は、天智天皇が飛鳥から近江へ遷都した際に、機能を停止させられた可能性があります。

しかし、天武朝の時期と考えられる柱穴も発見されており、漏刻施設の廃絶は天武朝の造作に関連している可能性も残されています。

水落遺跡の漏刻は、飛鳥時代の技術や社会構造、天皇の権威を理解する上で重要な資料です。

今後、さらなる発掘調査や研究によって、水落遺跡の漏刻の詳細が明らかになることが期待されます。

水落遺跡から漏刻が出土したことは、当時の技術力の高さを示す貴重な証拠ですね。漏刻が、官僚制度や天皇の権威と密接に結びついていたとは知りませんでした。

次のページを読む ⇒

天智天皇、日本初の律令国家を目指す!近江遷都、近江令、庚午年籍…革新的な施策と、壬申の乱による終焉。大津宮の栄華と、柿本人麻呂の歌に歴史を刻む。時の記念日にも注目!