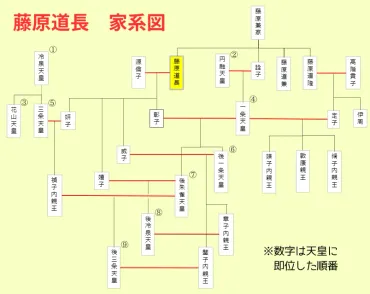

藤原実資とは?道長との関係や日記「小右記」から読み解く平安貴族の世界?「小右記」から読み解く藤原実資と平安時代

平安時代の賢人、藤原実資。「小右記」全16巻で蘇る!藤原道長との複雑な関係、一条天皇や紫式部も登場する宮廷社会。莫大な家領と学識を誇り、権力に屈しない姿勢で「賢人右府」と称された実資。歴史研究者必見!現代語訳で紐解く、90年の生涯。平安貴族のリアルがここに。

💡 平安時代の公卿、藤原実資の生い立ちと、小野宮家の莫大な財産と歴史・文学への造詣について解説します。

💡 藤原道長との複雑な関係性、政治的なライバルでありながらも、互いに尊敬し合った関係性をご紹介します。

💡 実資の日記「小右記」の内容と、現代における評価、平安時代を知る上で貴重な資料としての価値を解説します。

それでは、藤原実資という人物について、生い立ちから道長との関係、そして彼の日記「小右記」を通して、その生涯を紐解いていきましょう。

藤原実資の生い立ちと公卿への道

藤原実資はどんな人物だった?

公卿、故実家、蹴鞠の名手

藤原実資の生い立ちから、公卿として出世していく過程を詳細に見ていきましょう。

公開日:2024/01/28

✅ 藤原実資は、平安時代中期の公卿で、祖父・実頼から藤原北家の嫡流である小野宮家の莫大な財産を継承しました。

✅ 聡明で、祖父の伝統を重んじ、歴史や文学、朝廷の儀礼・しきたりを研究する「有職故実」を熱心に学び、蔵人頭、参議、中納言、大納言と出世を重ね、三条天皇の信任を得て右大臣に任命されました。

✅ 権力に媚びず、正義感と道理を重んじることから「賢人右府」と呼ばれ、朝廷から重宝されました。

さらに読む ⇒サライ|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1169153聡明で、歴史や儀式に通じ、正義感あふれる人だったのですね。

まさに「賢人右府」と呼ぶにふさわしい人物だったことが伺えます。

藤原実資は、平安時代の公卿で、藤原北家小野宮流の膨大な家領を継いだ人物です。

彼は祖父である藤原実頼の養子となり、家領の大部分を相続し、小野宮流を継承しました。

小野宮流は藤原北家の嫡流でありながら、九条流に摂関家の主導権を奪われたものの、記録資料や故実に通じる家として知られていました。

実資は実頼から膨大な記録資料を継承し、学問のみならず、蹴鞠の達人としても知られていました。

彼は故実家・資産家として知られていましたが、同時に物事の要点を押さえ、個人の利得や名声のために真実を覆さないという良識人でもありました。

公卿としての経歴は、安和2年(969年)に叙爵されてから始まりました。

その後、侍従、右兵衛佐、右少将などを経て、円融天皇の時代には蔵人頭に補され、永観元年には左中将に転任しました。

花山天皇の践祚に伴い再び蔵人頭となり、一条天皇の践祚に伴い蔵人頭を去りましたが、翌年再び蔵人頭に補され、永祚元年には参議となり公卿に列しました。

実資の生い立ちは興味深いですね。小野宮家の莫大な財産を継承し、学問にも秀でていたとは、まさに文武両道の貴族ですね!当時の貴族社会について、もっと知りたくなりました。

道長との複雑な関係

藤原道長に抵抗した実資の信念とは?

道長への迎合を拒否

道長という人物像が、少しずつ見えてきます。

実資との関係性も、興味深いですね。

✅ 藤原道長は、負けず嫌いで気性が強く、豪胆で気前が良い一方、冷酷で亭主関白な一面も見られる人物でした。

✅ 彼は、肝が据わっていて勇気があり、困難な状況にも動じない胆力を持っていた一方、血気盛んで性急に、時には乱暴な行動に出ることもありました。

✅ また、人々に対して気前よく、物や食事を振る舞う一方で、自分の地位や権力を維持するために、時には冷酷な判断を下すこともありました。

さらに読む ⇒源氏びより〜源氏物語をどこよりも詳しくやさしく解説〜出典/画像元: https://ryoutei-senryu.jp/michinaga/道長は、様々な顔を持っていたのですね。

実資が道長の権勢に屈しなかったというエピソードから、実資の強い信念を感じます。

九条流の藤原道長が権勢を掌握した時代には、道長の娘の彰子の入内を機に、四尺の屏風に和歌を献じるよう求められた際、藤原道長から何度も催促されてもこれを拒否しました。

これは、当時の公卿たちが道長の権勢に屈して歌を献じていた中で、実資が道長に迎合することなく、自分の信念を貫いたことを示しています。

その後、長保3年には権大納言に任じられ、右近衛大将を兼任し、42年間右大将を務めました。

三条天皇の時代には、道長と天皇の対立の中で、天皇から信頼され、公平な立場を貫き、朝廷の綱紀を維持することに貢献しました。

道長って、すごい人だったんですね。実資との関係性も、ただの対立関係ではないところが、歴史の面白さですね!

次のページを読む ⇒

平安貴族・藤原実資の日記『小右記』全16巻が現代語訳で登場!道長との確執と友情、華麗なる宮廷生活を活写。必読の歴史ドキュメント。