鑑真ってどんな人?日本に戒律を伝えた高僧の生涯とは?鑑真和上と日本の仏教:渡航の背景と功績

中国唐代の高僧、鑑真。日本の仏教を正すため、視力を失いながらも6度の失敗を乗り越え、ついに日本へ。戒律を伝え、唐招提寺を建立。彼の不屈の精神と、日中の文化交流における功績は、日本の仏教を大きく発展させました。困難に立ち向かう姿は、今も人々に勇気を与え続けています。

💡 鑑真は中国の高僧で、日本の僧侶の要請に応じ、戒律を伝えるために日本へ渡航を決意しました。

💡 日本への渡航は困難を極め、幾度となく失敗。しかし、鑑真は諦めずに日本へ渡り、仏教発展に貢献しました。

💡 鑑真の日本での活動は、日本の仏教界に大きな影響を与え、唐招提寺の建立など、数々の功績を残しました。

それでは、鑑真の生涯と、日本にもたらした影響について詳しく見ていきましょう。

まず、鑑真の日本への渡航の背景からご紹介します。

鑑真の日本への渡航

鑑真は何のために日本へ渡りましたか?

戒律を伝えるため

鑑真の日本への渡航についてですね。

当時の日本の仏教界の状況と、鑑真の決意が伝わってきます。

✅ 鑑真は中国で高僧として尊敬されていたが、日本の僧侶は戒律を正しく伝えることができなかったため、日本へ渡り戒律を伝えた。

✅ 鑑真は日本への渡航を5回失敗し、6回目の渡航でようやく日本へ到着した。この間、弟子や同行者の死、自身の失明など多くの困難に直面した。

✅ 鑑真は日本に戒律を伝え、日本の仏教発展に大きく貢献した。今回の特別展では、鑑真の生涯や戒律のあゆみをたどることができる。

さらに読む ⇒和樂美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/155449/鑑真が、日本への渡航を強く望みながらも、様々な困難に直面した様子が描かれています。

失明という苦難を乗り越えて、日本に戒律を伝えようとする姿は、本当に尊敬できます。

鑑真は、唐の揚州出身の僧侶で、7世紀後半に生まれ、8世紀後半に亡くなりました。

彼は律宗の僧として、戒律の研究に励み、南山律宗の継承者となりました。

742年、日本の僧侶である栄叡と普照が鑑真を訪ねて、日本に戒律を伝えるよう依頼しました。

鑑真は日本への渡航を熱望しましたが、弟子たちの反対や航海の危険性、政治的な問題などにより、5回の渡航が失敗に終わりました。

しかし、鑑真は諦めずに、12年目の753年にようやく日本に渡航することができました。

鑑真の渡航の道程は、まさに波瀾万丈ですね。 栄叡と普照の熱意もすごいですが、鑑真の諦めない精神力には頭が下がります。

鑑真の功績

鑑真は日本で何をしたの?

律宗を創始した

鑑真の日本での功績ですね。

唐招提寺という名前は知っていましたが、詳しいことは知りませんでした。

中国の建築様式が日本に残っているというのは興味深いですね。

✅ この記事は、鑑真和尚が創建した唐招提寺を訪れた体験を通して、中国と日本の文化交流、特に鑑真和尚の東渡と日本の仏教文化への影響について考察しています。

✅ 著者は、唐招提寺が東大寺よりも静かで、盛唐時代の建築様式を今なお残していることを感慨深く描写しています。また、中国本土では失われた唐代の建築様式が日本に保存されていることに触れ、中国人の伝統に対する意識について疑問を呈しています。

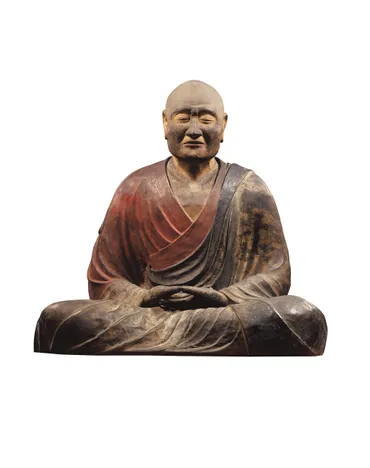

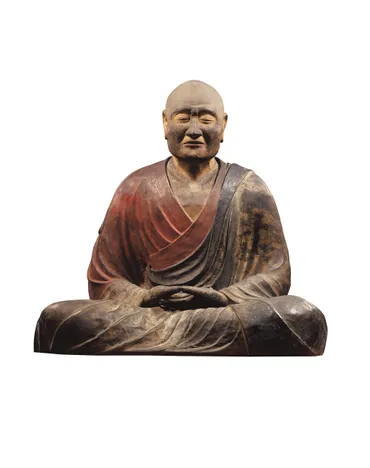

✅ さらに、鑑真和尚の漆像が日本の唐招提寺で大切にされている一方で、中国ではそれほど有名ではない現状を指摘し、日中間の文化交流における認識のずれについて考えさせられる内容となっています。

さらに読む ⇒王溢嘉的人文世界–王溢嘉所有舊作與新文的官方網站出典/画像元: https://ycwang-world.com/c0215/鑑真和上の渡来と唐招提寺の建立は、日本の仏教に大きな影響を与えました。

中国と日本の文化交流の象徴とも言える出来事ですね。

鑑真和上の功績は、後世に語り継がれるべきです。

日本に到着した鑑真は、仏教の戒律を確立するために、東大寺で授戒を行い、その後、唐招提寺を建立しました。

彼は日本の律宗の祖として、日本の仏教界に大きな影響を与えました。

鑑真の渡航は、彼の強い意志と日本への熱い思い、そして日本と中国の文化交流における重要な出来事として、後世に語り継がれています。

鑑真和上という方がいなかったら、今の日本の仏教は違っていたかもしれませんね。日中間の文化交流には、もっと目を向けていきたいと思いました。

次のページを読む ⇒

盲目の僧、鑑真。6度の失敗を乗り越え、日本へ。仏教の戒律を伝え、日本の仏教を変えた男の感動秘話。困難に立ち向かう姿は、今も人々の心を打つ!