クリスマスの起源と日本の歴史!知られざる真実とは?クリスマスの本当の意味とは!?

クリスマスの起源から現代の文化まで、イエス誕生の本当の意味から恋人の日になった理由まで、日本のクリスマス文化の知られざる真実を解き明かす!

💡 クリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う日である

💡 クリスマスは宗教的な意味合いだけでなく、家族や友人と過ごす特別な日として多くの人に愛されている

💡 クリスマスは、世界中で様々な文化や風習が存在する

それでは、クリスマスの起源から紐解いていきましょう。

クリスマスの起源と日本の歴史

クリスマスの起源って?

イエスの誕生を祝う祭り

クリスマスは、キリスト教の普及とともに世界中に広まりましたね。

公開日:2018/11/26

✅ クリスマスは、イエス・キリストの降誕(誕生)を祝うお祭りであり、キリスト教徒の礼拝によって世界中に広まりました。

✅ クリスマスが12月25日に行われるようになった理由は、キリスト教が普及する以前から、12月25日に冬至のお祭りや収穫祭が行われていたため、その影響を受けたと考えられています。

✅ クリスマスの由来は、ミトラ教の冬至のお祭り「ナタリス・インウィクティ」や、古代ローマの土着の慣習である「サートゥルナーリア祭」などに影響を受けていると考えられています。

さらに読む ⇒フマキラー製品情報サイト出典/画像元: https://fumakilla.jp/foryourlife/208/クリスマスは、キリスト教の伝統と、古代の祭りが融合した興味深い歴史を持つんですね。

クリスマスは、キリスト教の伝統に基づき、イエスの誕生を祝う祭りとして、2~4世紀の古代ローマ帝国時代に起源を持つと言われています。

当初は、冬至の時期に行われていた太陽神ミトラを信仰するミトラ教の「光の祭り」と、ローマ帝国の農耕儀式を融合させたものでした。

キリスト教の教会暦では、日没から1日が始まるため、クリスマス当日は、私たちでいうところの12月24日夕方4時頃から始まります。

そのため、クリスマス・イブは、クリスマスの前日を祝うのではなく、クリスマス当日にクリスマスの到来を祝っているという解釈ができます。

日本のクリスマスの歴史は、16世紀にキリスト教宣教師フランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を広めたことに始まります。

その後、江戸時代にキリスト教が禁じられた時期もありましたが、明治時代に再びキリスト教が許可されると、クリスマスは徐々に日本に浸透していきました。

現代では、クリスマスは宗教的な意味合いだけではなく、家族や友人と過ごす特別な日として多くの人に愛されています。

なるほど、クリスマスはキリスト教の誕生日に加えて、冬至の祭りや収穫祭の影響も受けているんですね!

サンタクロースの起源

サンタクロースのルーツは?

聖ニコラウス由来

サンタクロースは、クリスマスの象徴として、子供たちに愛されていますよね。

✅ ドイツでは、12月6日の「聖ニコラスの日」と12月24日のクリスマスの2回、子供たちはプレゼントをもらえます。

✅ 聖ニコラスの日は、良い子にはお菓子などのプレゼントが、悪い子にはクネヒト・ルプレヒトという従者からのお仕置きが待っています。

✅ クリスマスには、サンタクロースがプレゼントを持ってきてくれます。子供たちは事前に「ヴンシュツェッテル」と呼ばれるウイッシュリストを書き、家族同士でプレゼントを贈り合う習慣もあります。

さらに読む ⇒エコベネ出典/画像元: https://www.eccobene.com/eccolog/article/10ドイツでは、聖ニコラスの日にプレゼントをもらえるんですね。

興味深いです。

サンタクロースは、4世紀のトルコに存在した聖ニコラウスに由来します。

聖ニコラウスは貧しい人々や子供たちに秘密の贈り物をすることで知られており、それがサンタクロースの起源とされています。

サンタクロースは、クリスマスの象徴として、世界中で子供たちに愛されています。

クリスマスは、キリストの降誕を祝う祭りとして、2~4世紀の古代ローマ帝国時代に起源を持つと言われています。

当初は、冬至の時期に行われていた太陽神ミトラを信仰するミトラ教の「光の祭り」と、ローマ帝国の農耕儀式を融合させたものでした。

サンタクロースの起源が聖ニコラウスにあるとは、驚きです!

クリスマスイブの意味と日本の文化

クリスマスイブは何を祝う日?

イエス・キリストの誕生前夜

クリスマスイブは、クリスマスの前夜として、重要な意味を持つんですね。

✅ クリスマスの起源は、イエス・キリストの誕生を祝う日としてカトリック教会で始まったとされています。しかし、イエスの誕生日が12月25日であるという明確な聖書の記述はなく、正確にはイエスの生誕を祝う日です。

✅ クリスマスは、古代ローマの太陽神ミトラを信仰するミトラ教の冬至祭や、ゲルマン人の冬至祭であるユールが起源であるとも考えられています。これらの祭りは太陽の復活や冬至を祝うもので、それがキリスト教のイエス・キリストの誕生を祝う日に変化していったと考えられています。

✅ クリスマスイブは、クリスマスの前夜である12月24日の夕方以降を指します。これは、ユダヤ暦では一日の区切りが日没であるため、日が沈んだ瞬間にイエス・キリストの降誕をお祝いする日が始まり、そのため日没と同時にお祝いを始めることから来ています。

さらに読む ⇒@DIME アットダイム出典/画像元: https://dime.jp/genre/792472/クリスマスイブは、キリスト教ではイエス・キリストの誕生を待ち望む重要な夜ですが、日本では恋人や家族との絆を深める大切な日として位置づけられているんですね。

クリスマスイブは12月24日で、キリスト教ではイエス・キリストの誕生を祝うクリスマスの前夜として、重要な意味を持ちます。

「イブ」は「夕方」を意味し、クリスマスイブは12月24日の夕方から25日の夜までを指します。

日本でのクリスマスイブは、明治時代に西洋文化が導入された際に広がり始め、現在では恋人や家族と過ごす特別な日として広く親しまれています。

特に12月24日は、カップルにとってロマンチックなデートやプレゼント交換の日として人気が高く、クリスマスよりも重視される傾向があります。

クリスマスイブが盛り上がる背景には、日本の文化や風習の影響が大きいと考えられています。

キリスト教では、クリスマスイブはイエス・キリストの誕生を待ち望む重要な夜ですが、日本では恋人や家族との絆を深める大切な日として位置づけられています。

また、ユダヤ教の暦法では日没を境に新しい日が始まるため、12月24日の日没後は実質的にクリスマスとして扱われます。

このため、クリスマスイブは、特に恋人や家族との関係を重視する日として、日本では盛り上がりを見せます。

なるほど、クリスマスイブはユダヤ暦では日没から始まるんですね。

日本のクリスマスにおける恋愛文化

日本のクリスマスはなぜ恋人の日になったの?

商業戦略や音楽の影響です。

日本のクリスマスは、恋愛色が強い文化なんですね。

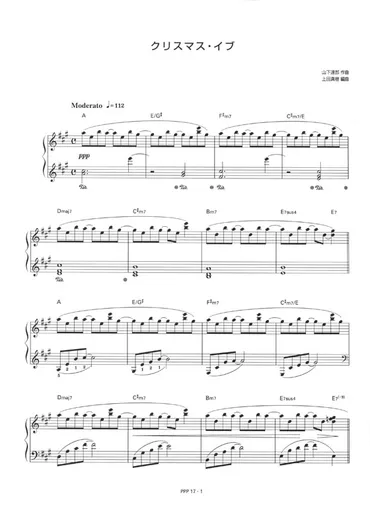

✅ 「山下達郎 クリスマス・イブ/松任谷由実 恋人がサンタクロース for Piano PPP017」は、日本のクリスマス定番曲である「クリスマス・イブ」と「恋人がサンタクロース」のピアノ譜です。

✅ 全音ピアノピース〔ポピュラー〕シリーズとして、ピアノ演奏に最適なアレンジが施され、ブルクミュラーからソナチネ程度の難易度となっています。

✅ 運指、ペダル、コードネームも記載されており、汎用性の高い楽譜となっています。

さらに読む ⇒大陸書店出典/画像元: https://www.talubook.com/index.php?route=product/product&product_id=19123商業戦略、音楽・歌、ドラマやCMの影響で、クリスマスは日本で恋人の日という認識が定着したんですね。

クリスマスはイエス・キリストの生誕を祝う日ですが、日本では恋人と過ごす日として認識されています。

この認識が広まったのは、商業戦略、音楽・歌、ドラマやCMの影響が大きいと考えられます。

商業戦略としては、昭和時代にクリスマスを商機と捉えた企業が「クリスマスは恋人と過ごしましょう」というキャッチーな広告を展開し、恋人同士の消費を促しました。

音楽・歌では、松任谷由実の「恋人はサンタクロース」や山下達郎の「クリスマス・イブ」などのヒット曲が、クリスマスの恋愛イメージを強化しました。

ドラマやCMでも、クリスマスに恋人同士が特別な時間を過ごすという描写が多く見られ、視聴者に影響を与えました。

これらの要因が複合的に作用し、クリスマスは日本で恋人の日という認識が定着したと考えられます。

しかし、海外では家族と過ごすのが主流であり、日本のように恋愛色が強い文化は珍しいようです。

確かに、クリスマスソングやドラマの影響は大きいですね。

日本のクリスマスの変遷と現代

日本のクリスマスはどんな特徴を持つ?

宗教色薄く、日本独自に変化

日本のクリスマスは、宗教色が薄れて、時代とともに変化してきたんですね。

✅ 日本のクリスマスの歴史は、1552年のイエズス会による最初のクリスマスミサに始まり、戦国時代には禁教令が出されたものの、潜伏キリシタンやオランダ人たちによって密かに続けられてきました。

✅ 明治時代以降は、開国によって西洋文化が流入し、1860年にはプロイセン公使がクリスマスパーティーを開催するなど、徐々にクリスマスが浸透していきました。1874年には日本で初めてのクリスマス会が開かれ、独自のスタイルでクリスマスが祝われました。

✅ 戦前は、クリスマスは一般の人々に広まり、重要な年中行事となりましたが、日中戦争や第二次世界大戦によって自粛ムードとなり、戦後はGHQの将兵や一部の人々のみが祝う文化となっていました。1950年代以降、経済成長とともに再びクリスマスが活発化し、現代のクリスマス文化へとつながっていきます。

さらに読む ⇒ クリスマス大好き!出典/画像元: https://happy-holidays.jp/christmas_in_japan/日本のクリスマスは、西洋文化の影響を受けながらも、独自の文化として発展してきたんですね。

日本のクリスマスは、宗教色が抜け落ち、時代や社会情勢に合わせて変化してきた、日本らしいイベントと言えるでしょう。

クリスマスは、キリストの誕生を祝う日であり、キリスト教の母体であるユダヤ教の「ユダヤ歴」に基づいて、12月24日の日没から12月25日の日没までを指します。

クリスマスイブは、12月24日の夕方から夜にかけてのことであり、クリスマスの始まりを意味します。

クリスマスの歴史は、日本の歴史とも深く関わっているんですね。

クリスマスは、宗教的な起源を持つ一方で、現代では様々な文化や風習が融合した、世界共通のイベントとなっています。

💡 クリスマスは、イエス・キリストの誕生を祝う日である

💡 クリスマスは、世界中で様々な文化や風習が存在する

💡 日本のクリスマスは、恋愛色が強い文化である