東日本大震災から13年、復興は進むのか?被災地の現状とは!?

2011年東日本大震災、未曾有の被害と復興の道のり。巨大地震と津波がもたらした壊滅的状況、そして懸命な復興への歩み。その歴史、課題、そして未来を紐解きます。

💡 東日本大震災は、2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波の被害を指します。

💡 地震発生後、沿岸部を中心に甚大な被害が発生し、多くの犠牲者が出ました。

💡 現在も復興に向けた取り組みが続けられていますが、課題も多く残されています。

それでは、東日本大震災について詳しく見ていきましょう。

東日本大震災の発生と被害

東日本大震災で最も高い津波の遡上高は?

40.5m

東日本大震災は、私たち日本人に大きな悲しみと教訓を与えてくれた出来事ですね。

✅ 東日本大震災は岩手県に大きな被害をもたらし、特に沿岸部では津波による浸水、建物被害、そして津波火災が発生しました。

✅ 津波火災は山田町や釜石市など、複数の地域で発生し、消火活動が困難を極めました。

✅ 岩手県では復興に向けて、被災地の再建、インフラ整備、地域経済活性化などの取り組みが行われており、現在も復興は進行中です。

さらに読む ⇒gooddo(グッドゥ)|社会課題を知って、あなたにできる貢献を。いいこと、しやすく。出典/画像元: https://gooddo.jp/magazine/climate-change/earthquake/eastjapan_earthquake/4924/地震の規模の大きさと津波の被害のすさまじさを改めて実感しました。

2011年3月11日14時46分頃、マグニチュード9.0の巨大地震が三陸沖を震源として発生しました。

これは、日本国内観測史上最大規模の地震となり、広範囲にわたる地域に甚大な被害をもたらしました。

地震発生後、津波が太平洋沿岸部を襲い、岩手、宮城、福島県を中心とした地域で壊滅的な被害が発生しました。

津波の高さは、福島県相馬で9.3m以上、岩手県宮古で8.5m以上、大船渡で8.0m以上、宮城県石巻市鮎川で7.6m以上などが観測され、遡上高では、国内観測史上最大となる40.5mが観測されました。

地震と津波による被害は、死者約1万5千人、行方不明者約7千5百人、負傷者約5千4百人、12万5千人近くの避難者を発生させました。

交通機関も不通となり、首都圏では大量の帰宅困難者が発生しました。

政府は、官邸対策室を設置し、自衛隊、警察、消防、海上保安庁などから多数の隊員や医療スタッフを派遣し、捜索活動、救援活動、復旧支援活動を行っています。

地震発生から3ヶ月が経過した時点でも、被害の全容は把握されておらず、今後も復興に向けて長期にわたる支援が必要とされています。

あの時、テレビで見た映像は忘れられません。

復興に向けた取り組み

東日本大震災からの復興、人口は?

減少傾向

復興への道のりは、長く険しいものだったと思います。

公開日:2024/03/11

✅ 2011年の東日本大震災から13年が経過し、被災地の復興は進んでいるものの、福島第一原発事故の影響は今も残り、避難生活を送る人や、帰還を望む住民もいる。

✅ 震災によるインフラ整備はほぼ完了し、住宅の再建も進む一方で、福島第一原発事故による帰還困難地域は、政府による避難指示解除が進められているものの、帰還を望む住民は少ない。

✅ 福島第一原発の処理水に対する海洋放出計画は、地元漁業者らの反対に遭いながらも、政府は2023年春から夏ごろの放出開始を見込んでいる。また、原発事故に関する賠償訴訟では、国の指針通りの賠償額が過少であるとの判決が相次いで確定し、東京電力は新たな支払い基準を公表した。一方で、旧経営陣の刑事裁判では、無罪判決が言い渡されている。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01600/復興は進んでいますが、課題はまだまだ多いんですね。

東日本大震災からの復興は、被災地の状況や課題に応じて多岐にわたる取り組みが続けられています。

人口は、震災直後の急減から、岩手県と福島県では減少傾向が続いている一方、宮城県では社会減少が縮小しています。

被災地の沿岸部では、仙台市とその近郊を除き、人口減少が進行しています。

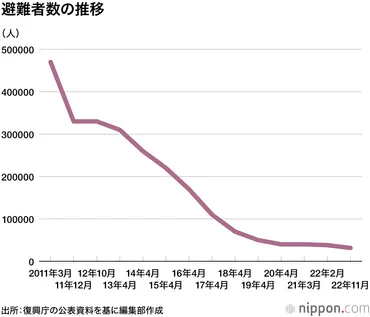

避難者数は、震災直後の47万人から2021年1月には4.2万人へと減少しました。

応急仮設住宅の入居戸数も、減少傾向にあります。

住宅の自主再建は約15万世帯で完了または現在進行中です。

住まいとまちの復興では、復興道路・復興支援道路の開通が進み、2021年3月時点で約86%が開通済みです。

鉄道も2020年3月に全線で運行が再開されました。

災害公営住宅の整備は2018年度末にほぼ完了し、2020年12月には全て完了しました。

高台移転の整備も、2018年度末にほぼ完了し、2020年12月には全て完了しました。

福島第一原発事故の影響は、今でも深刻なのですね。

産業・生業の再生

被災地の経済は回復傾向?

建設業中心に回復

産業の再生は、被災地の復興にとって非常に重要ですね。

公開日:2021/03/05

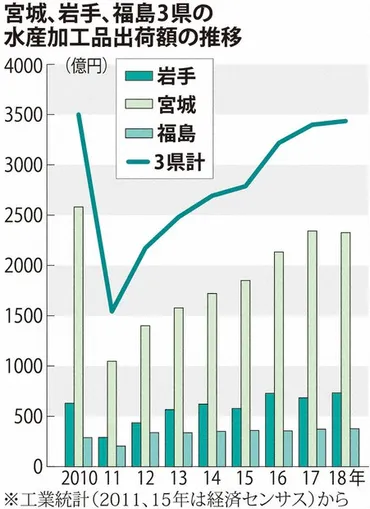

✅ 東北沿岸部の水産・水産加工業の復興は、被災地と日本経済の同時進行を目標に掲げられたが、10年後の現在では地域間格差が顕著になっている。

✅ 宮城県石巻市桃浦地区のカキ養殖会社「桃浦かき生産者合同会社」では、サラリーマン漁師として働く若手漁師が、漁業権を得てブランド化したカキを販売し、従業員を増員するなど、経済再生を進めている。

✅ しかし、養殖用いかだの増設が思うように進まないなど、課題も残っており、被災地の経済再生は依然として道半ばである。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210305/k00/00m/040/306000c漁業の再生は、地域経済の活性化に大きく貢献すると思います。

産業・生業の再生では、被災3県の域内総生産は震災による被害で2011年度に減少しましたが、2012年度以降は建設業を中心に増加しています。

中小企業では、人材の確保・育成と販路の確保・開拓が経営課題として挙げられています。

岩手県と宮城県の製造品出荷額は全国平均を上回る伸び率を示しており、福島県も震災前の水準まで回復しています。

ただし、被災地の沿岸部では、回復が遅れている地域も見られます。

復興に向けて、新たなビジネスモデルが生まれているのは素晴らしいですね。

地震発生のメカニズム

巨大地震の発生メカニズムに、プレートの固い岩盤がどう関係している?

衝突で発生

地震のメカニズムは、改めて複雑で奥深いものだと感じます。

公開日:2022/03/20

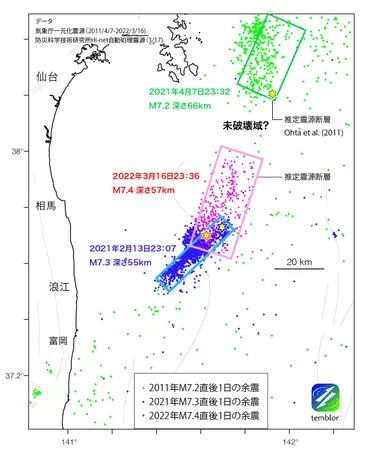

✅ 2011年東北地方太平洋沖地震(M9)以降に発生した3つのスラブ内地震は、沈み込んだ太平洋プレート内で発生した逆断層型地震である。

✅ これらのスラブ内地震の直後24時間の余震分布は、それぞれ震源断層の大きさを示唆しており、M9地震の東側で30m以上の断層変位(ズレ)をともなったプレート境界型地震とは異なる。

✅ M9地震はプレート境界型の超巨大地震であり、3つのスラブ内地震とは異なるタイプの地震である。

さらに読む ⇒Learn your seismic hazard. Lower your earthquake risk.出典/画像元: https://temblor.net/earthquake-insights/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%BF%E5%B2%B8%E5%9F%9F%E3%82%92%E8%A5%B2%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%B8%89%E3%81%A4%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%A8%E6%9C%AA%E7%A0%B4%E5%A3%8A-13998/attachment/16-mar-2022-quake-article-fig_1_jp/スラブ内地震という種類の地震があるんですね。

2011年東北地方太平洋沖地震の震源域におけるプレート構造調査の結果、震源断層の上のオホーツクプレートと下の太平洋プレートの両方に不均質構造が存在することが判明しました。

震源断層の上下には、周囲よりも固い岩盤が存在し、これらの固い岩盤同士の衝突によって大地震が発生したと考えられます。

この研究成果は、巨大地震の発生メカニズムを理解するための重要な手がかりになると期待されます。

プレート構造調査は、今後の地震対策に役立つ重要な研究ですね。

過去の超巨大地震と今後の対策

日本海溝沿いの超巨大地震はどの地域に影響を与える可能性がある?

宮城県沖を含む広範囲

過去の大地震の教訓から、今後の対策が重要になりますね。

✅ 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード9.0の世界でも最大規模の超巨大地震であり、太平洋プレートと陸側のプレートの境界で発生したプレート境界型地震です。

✅ 今回の地震は、東北日本が乗る陸側のプレートが太平洋プレートに引きずられることで蓄積されたひずみが解放されたことによって発生しました。地震によって発生した巨大津波は、東北地方の太平洋沿岸を中心に甚大な被害をもたらしました。

✅ 東北地方太平洋沖地震は、従来の地震学の想定をはるかに超える規模の地震であり、地震学の進め方についての反省と、超巨大地震のメカニズムについての研究が求められています。地震は、太平洋プレートが日本列島の地下へと沈み込むことで発生したプレート境界地震であり、東北地方の形成と密接な関係があります。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%A4%AA%E5%B9%B3%E6%B4%8B%E6%B2%96%E5%9C%B0%E9%9C%87%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%B4%A5%E6%B3%A2%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0超巨大地震の発生メカニズムを解明することは、防災対策の強化に繋がると思います。

日本海溝沿いのプレート間地震における超巨大地震(東北地方太平洋沖型)は、宮城県沖を必ず含み、隣接する岩手県沖南部または茨城県沖の少なくとも一方に及ぶ可能性があり、場合によっては茨城県沖まで破壊が及ぶ可能性のある地震です。

過去3000年間で5回発生しており、最新の活動は2011年の東北地方太平洋沖地震です。

この地震はM9.0(Mw9.0)で、宮城県栗原市で最大震度7を観測し、東日本を中心に強い揺れと、沿岸部では10mを超える津波による広範囲な浸水被害をもたらしました。

震源域は岩手県沖南部から茨城県沖まで、長さは400km以上、幅は200kmで、最大すべり量は50m以上と推定されます。

宮城県石巻市では東南東方向に約5.3m移動し、約1.2m沈降する地殻変動が観測されました。

地震後も余効変動が観測され、余震域は南北約500kmにわたります。

最大の余震はM7.6で、M6.0以上の余震が127回発生しました。

人的被害は死者19747人、行方不明者2556人、負傷者6242人、物的被害は全壊122005棟、半壊283156棟、一部損壊749732棟と、国内戦後最大の被害をもたらしました。

869年の貞観地震も超巨大地震(東北地方太平洋沖型)に該当し、宮城県沖から福島県沖にかけての領域を震源域とし、M8.3~8.6もしくはそれ以上の規模と推定されます。

この地震による津波堆積物は、従来、宮城県から福島県北部の広範囲で発見されていましたが、近年、岩手県沿岸でも発見されました。

宮城県から福島県にかけての太平洋沿岸では、東北地方太平洋沖地震を除くと過去3000年間で4回の巨大津波による津波堆積物が見つかっています。

そのうちの1回は869年の貞観地震によるものとして確認され、1回は1611年の慶長三陸地震(Mw8.4~8.7)または1454年の享徳地震(Mw8.4以上)によるものと考えられます。

他の2回(4~5世紀、紀元前4~3世紀)は、その津波堆積物の分布から同様の地震である可能性があります。

地震本部は、東北地方太平洋沖地震に加えて、上記4回の地震も超巨大地震(東北地方太平洋沖型)に該当すると判断しました。

過去の巨大地震の記録は、未来の防災対策にとって貴重な情報ですね。

東日本大震災は、私たちに多くの教訓を与えてくれた出来事であり、復興への道のりはまだまだ長いですが、これからも被災地の支援を続けていくことが大切だと思います。

💡 東日本大震災は、日本史上最大規模の地震と津波によって大きな被害をもたらしました。

💡 復興に向けては、インフラ整備や住宅再建が進められている一方、福島第一原発事故の影響は依然として残っています。

💡 産業・生業の再生は、地域経済の活性化に不可欠であり、被災地の未来を担う重要な課題です。