豊臣秀吉の死後、何が起きた?家康の天下統一への道豊臣家の崩壊とは!?

豊臣秀吉の死後、五大老と五奉行の権力闘争が勃発!家康の野心と策略が織りなす、天下分け目の物語。関ケ原の戦いを経て、徳川幕府が開かれるまで、激動の戦国時代を駆け抜けろ!

💡 豊臣秀吉の死後、五大老による権力闘争が勃発しました。

💡 徳川家康は権力闘争を制し、関ケ原の戦いを経て天下を統一しました。

💡 豊臣家は滅亡し、徳川幕府による江戸時代が始まりました。

それでは、最初の章に移りましょう。

豊臣秀吉の死と権力闘争の始まり

豊臣秀吉の死後、何が起こった?

五大老の権力闘争

豊臣秀吉は、天下統一を達成した後、後継者の問題を抱えていました。

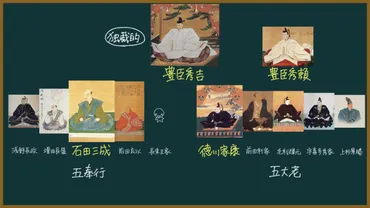

✅ 豊臣秀吉は、後継者の豊臣秀頼が成人するまでの間、政権安定のために徳川家康、宇喜多秀家、上杉景勝、前田利家、毛利輝元の五人を五大老として合議制を採用しました。

✅ 五大老の中で、徳川家康は石高と官位においてトップであり、五大老筆頭と見なされていました。前田利家は秀吉との関係が深く、個人的な信頼を得ていました。

✅ 秀吉の死後、五大老は対立し、家康が権力を掌握し、関ケ原の戦いを経て江戸幕府を開きました。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/226828五大老の対立は、家康の権力掌握という結果に繋がりました。

家康の戦略と手腕は、日本の歴史を大きく動かしました。

豊臣秀吉は、1598年8月18日に伏見城で亡くなりました。

秀吉は、後継者の豊臣秀頼を支えるため、五大老と五奉行に遺言を託しました。

遺言では、家康は秀頼の孫婿として秀頼を盛り立てるよう、また伏見城で政務を執るように求められました。

前田利家は秀頼の教育係として、大坂城に入って秀頼を補佐するよう指示されました。

さらに、秀吉は五大老に法度に背かず、仲たがいせず、秀頼を頼むように指示し、家康と利家に諮るように言及しました。

しかし、秀吉の死後、家康は遺言に反し、他の大名と婚姻関係を結び始め、武功派と吏僚派の対立を深めました。

家康は権力強化のために、五奉行・四大老に詰め問されたものの、謝罪することはなく、逆に彼らを威圧したともされています。

また、秀吉が家康に天下人の地位を譲り、秀頼が成人した暁には実権を戻す約束をしていたという説も存在し、家康の行動には解釈が分かれるところです。

その後、前田利家が亡くなると、政権内のパワーバランスが大きく崩れ、武功派七将が石田三成を襲撃し、三成は殺害されました。

秀吉の死後、五大老の権力闘争が始まり、家康が優位に立っていく過程が、秀吉の遺言によって描かれたともいえます。

興味深いですね。家康の権力掌握までの過程がよく分かりました。

豊臣秀吉の天下統一と豊臣政権成立

豊臣秀吉は天下統一後、権力を維持するためにどんな体制を敷いた?

五大老と五奉行

豊臣秀吉は、天下統一を達成するための様々な政策を実行しました。

公開日:2023/07/01

✅ 豊臣秀吉は、織田信長の跡を継いで天下統一を達成し、刀狩や人掃令といった政策を通じて身分制度を確立した。

✅ 秀吉は、太閤検地を実施することで土地の所有権を明確化し、農民の耕作権を保証しつつ、年貢と陣夫役の義務付けを行った。

✅ 秀吉は、キリスト教保護政策を継承したものの、後にキリシタンへの弾圧政策を強め、朝鮮出兵を企てた。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b06906/秀吉の政策は、当時の社会に大きな影響を与えました。

特に、刀狩や人掃令は、身分制度の確立に大きく貢献しましたね。

豊臣秀吉は、織田信長の死後、天下統一を目指し、数々の戦いを経て、1591年に九戸政実の乱を鎮圧することで天下統一を成し遂げました。

秀吉は天下統一を維持するため、有力な大名から「五大老」と「五奉行」を選任し、豊臣政権を確立しました。

五大老は徳川家康、前田利家、宇喜多秀家、毛利輝元、上杉景勝であり、五奉行は石田三成、浅野長政、増田長盛、長束正家、堀田正俊でした。

現代の企業で例えると、秀吉が社長なら、五大老は役員や最高幹部、五奉行は社長秘書や中間管理職に相当します。

中でも家康は莫大な領地と財力を持ち、秀吉と豊臣家にとって脅威でした。

秀吉は五大老と五奉行という組織体制を通じて、豊臣家の権力を全国に示し、天下統一を維持しようとしました。

しかし、秀吉の死後、息子の秀頼が跡を継ぎますが、家康の権力によって豊臣家は崩壊していきます。

刀狩や人掃令って、どんな政策だったんですか?

家康の関ヶ原の戦いまでの動き

関ヶ原の戦いを前に家康は何をしていた?

伏見城、大坂城に滞在

関ケ原の戦いは、豊臣秀吉の死後、後継者問題をめぐって起こりました。

✅ 関ケ原の戦いは、豊臣秀吉の死後、後継者の豊臣秀頼が幼少であったため、家臣団が権力争いを繰り広げた結果、徳川家康と石田三成が対立し、勃発しました。

✅ 徳川家康は、秀吉の死後、政治の実権を握ろうと、関東での勢力拡大など、自身の権力基盤を固めていました。一方、石田三成は、家康の専横を阻止するため、他の豊臣家臣団と協力して対抗しました。

✅ 家康は、全国の有力大名と同盟を結び、石田三成が率いる西軍と対峙し、関ケ原の戦いは、家康率いる東軍の圧勝に終わりました。この戦いの結果、徳川家康は天下を統一し、江戸幕府を開くこととなりました。

さらに読む ⇒城びと - お城を知って、巡って、つながるサイト出典/画像元: https://shirobito.jp/article/484家康の戦略と、他の大名との同盟関係が、東軍の勝利に繋がったんですね。

徳川家康は関ヶ原の戦い前には伏見城や大坂城に滞在していました。

1599年には豊臣秀頼を大坂城で手中に収め、その後上杉討伐のために江戸から小山まで行軍しました。

西軍の挙兵を知ると家康は江戸に戻り、1ヶ月ほど滞在した後、関ヶ原へと向かいました。

関ヶ原の戦いは9月15日に行われ、家康は本陣から動かず指揮を取っていました。

その後、家康は西軍の総大将・毛利輝元の大坂城退去を見届けた後、大坂城に入り諸大名への論功行賞を行いました。

関ヶ原の戦後、家康は伏見城、二条城を経て駿府城に移り、大御所として君臨しました。

関ケ原の戦いの前後は、家康はどのように動いていましたか?

関ヶ原の戦いとその影響

関ヶ原の戦いは、誰と誰が戦った決戦?

徳川家康と石田三成

関ケ原の戦いは、戦国時代を終わらせ、江戸時代へと移行する重要な戦いでした。

✅ 関ヶ原の戦いは、豊臣秀吉の死後、後継者問題をめぐって石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍が激突した戦いである。

✅ 徳川家康率いる東軍が勝利し、石田三成は処刑され、徳川家康は天下人としてその後江戸幕府を開くことになる。

✅ 関ヶ原の戦いの結果、徳川家康は権力を握り、豊臣家との対立が続く中で、最終的に豊臣家は滅亡し、徳川幕府による265年の江戸時代が始まる。

さらに読む ⇒モチオカの社会科マガジンα|中高の社会科をマスターしよう!出典/画像元: https://social-studies-magazine.com/history-battle-of-sekigahara関ケ原の戦いは、日本の歴史の転換点と言えるでしょうね。

家康の戦略と、西軍の戦略の違いが、結果に大きく影響したのでしょう。

関ヶ原の戦いは、豊臣秀吉の死後に起こった権力争いの結果、徳川家康率いる東軍と石田三成率いる西軍が激突した戦国時代最後の決戦です。

家康は関東を基盤とし、秀吉の遺志を継ぐ三成は豊臣家の勢力を糾合しました。

1600年10月21日、関ヶ原で戦いが勃発。

西軍は地形を利用して東軍を包囲しようとしましたが、家康の戦略と裏切りによって東軍が優勢に。

特に小早川秀秋の寝返りは決定的となり、西軍は崩壊しました。

東軍の勝利により、家康は天下を統一し、1603年には征夷大将軍に任命され、江戸幕府を開きました。

一方、西軍の豊臣家は衰退し、1615年の大坂夏の陣で滅亡。

関ヶ原の戦いは戦国時代の混乱から安定した江戸時代への移行を象徴する戦いとして、日本の歴史に深い影響を与えました。

現在、関ヶ原の地は戦国時代の歴史を感じさせる観光名所となっています。

関ケ原の戦いは、家康にとってどのような意味を持っていたのでしょうか?

豊臣家存続の理由と家康の政策

家康は豊臣家をなぜ放置した?

失業者対策のため

豊臣家は、なぜ長く存続できたのでしょうか?。

公開日:2023/07/24

✅ 「どうする家康」36話「於愛日記」のネタバレ解説、於愛の生涯とドラマと歴史の違いについて解説。北川景子演じるお市の方の再登場と淀君像について触れる。

✅ 江戸城の歴史と見どころを紹介。城を守る石垣、門、櫓など、日本の城の集大成としての魅力を解説。

✅ 小田原征伐における北条氏政が豊臣秀吉に徹底抗戦した理由を解説。圧倒的不利な状況下での決断の真意に迫る。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/history/osakanojin/家康は、社会不安を招く失業者対策のため、豊臣家を長く存続させたという説は興味深いですね。

徳川家康が関ケ原の戦いを制してから大坂夏の陣まで約14年間、豊臣家を滅ぼさずに放置したのは、深い計略ではなく、社会不安を招く失業者対策のためだったという仮説を立てています。

戦国時代を終結させた家康は、新しい幕府を開くにあたって、全国の武士から反発を受ける可能性がありました。

しかし、鎌倉幕府や明治政府の例を見るように、政権交代後の混乱は、失業者(浪人)の増加によって引き起こされることが多いです。

関ヶ原の戦いで西軍に属していた多くの武士が領地を失い、浪人となって社会不安の種となっていました。

家康は、豊臣家が健在であることで、浪人たちに「豊臣家に仕える」という希望を与え、反乱を抑制しようとしていたと考えられます。

豊臣家は、秀吉が残した莫大な財産で浪人を雇い入れる力があり、浪人たちは豊臣家の再興を夢見て、家康に対する反乱を控えていたのです。

家康は、この14年間で、失業者対策として江戸の開発を進め、浪人たちへの仕事を提供しました。

これは、家康の遠大な計画ではなく、社会安定のために必要不可欠な政策だったと考えられます。

豊臣家存続の理由、詳しく教えてください。

本日は、豊臣秀吉の死後、徳川家康が天下を統一するまでの過程について解説しました。

💡 豊臣秀吉の死後、五大老による権力闘争が起こりました。

💡 徳川家康は権力闘争を制し、関ケ原の戦いを経て天下を統一しました。

💡 豊臣家は滅亡し、徳川幕府による江戸時代が始まりました。