日本の祝日はいつから?歴史と意味を紐解く!(祝日・歴史)祝日の始まりから現代まで

明治時代の祝祭日は、天皇を象徴とする国家体制を強固にするため、建国・五穀豊穣・先祖崇拝を祝う日として制定。紀元節や天皇誕生日など、皇室行事と密接に結びつき、国民の愛国心を高めました。戦後の変遷を経て、現代の祝日へと姿を変え、日本の歴史と文化を伝えています。過去の祝祭日を知ることは、日本の歩みを深く理解する手がかりとなるでしょう。

💡 祝日は、日本の歴史と文化を色濃く反映しており、その起源は古代の祭りに遡ります。

💡 明治維新を経て、政府は太陽暦を採用し、国家的な祝日と祭日を制定しました。

💡 戦後の社会変化とともに、祝日の名称や内容も変化し、現代の多様な祝日へと繋がっています。

それでは、祝日の歴史を辿り、それぞれの祝日が持つ意味や、現代社会での役割について見ていきましょう。

明治維新と祝祭日の始まり

明治時代の祝日は何を中心に定められた?

皇室と神道が反映されたもの

本日は、日本の祝日の始まりと変遷について深く掘り下げていきます。

✅ 勤労感謝の日は、元々「新嘗祭」という、稲の収穫を祝い五穀豊穣を祈る祭典であり、飛鳥時代に始まったと伝えられています。

✅ 1948年の「国民の祝日に関する法律」により「勤労感謝の日」に改称され、天皇陛下が新穀を神々に供える宮中祭祀は現在も行われています。

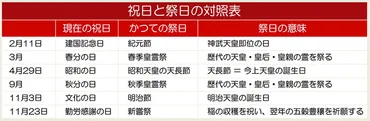

✅ 国民の祝日には、皇室の祭祀を起源とするものが多く含まれており、昭和の日、建国記念日、文化の日なども元々別の名称の祝祭日でした。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/59be393a06f6c0f4ed3955ed2d7bf51f4c986d98勤労感謝の日が元々、新嘗祭だったというのは驚きですね。

天皇陛下が今も新穀を神々に供える祭祀をされているというのも、歴史の重みを感じます。

江戸時代には、村や町が独自の休日を設けていましたが、明治時代に入り、政府は太陽暦を採用し、国家を祝う国民行事としての祝日と、宗教的な祭典を行う祭日を定めました。

これらの祝祭日は、皇室中心で神道が色濃く反映されたものでした。

なるほど、祝日の多くが皇室の祭祀に由来するんですね。知らなかったです。明治時代に祝日が定められた背景も興味深いです。

明治時代の祝祭日の詳細

明治時代の祝祭日、一体何をお祝いしてたの?

天皇の儀式、五穀豊穣、収穫への感謝など。

明治時代の祝祭日について、具体的に見ていきましょう。

✅ 戦前の祝祭日は、明治時代に太陽暦の採用とともに定められ、天皇誕生日である天長節や新嘗祭など、皇室中心の神道色の濃いものが中心でした。

✅ これらの祝祭日は、国家を祝う国民行事と宗教的祭典を兼ねており、紀元節(建国記念日)や春季・秋季皇霊祭(春分の日・秋分の日)など、現在も国民の祝日として受け継がれています。

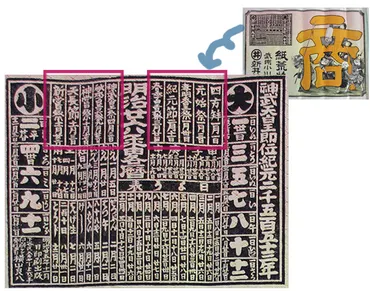

✅ 記事は、実際の引札暦の記述を通して、これらの祝祭日の内容や歴史的背景を解説し、江戸時代の休日のあり方との違いについても触れています。

さらに読む ⇒古文書ネットくずし字史料から歴史を紐解こう出典/画像元: https://komonjyo.net/meijisyukujitu.html明治時代には、様々な祝日があったんですね。

今に残っているものも多くて、感慨深いです。

当時の引札暦を見てみたいですね。

明治時代には、一年を通して様々な祝祭日が設けられました。

元旦には四方拝、1月3日には元始祭、2月11日には紀元節(建国記念日)、春分の日には春季皇霊祭、4月3日には神武天皇祭、秋分の日には秋季皇霊祭、10月17日には神嘗祭、天皇誕生日には天長節(文化の日)、11月23日には新嘗祭(勤労感謝の日)などが行われました。

これらは天皇の儀式、五穀豊穣への祈り、先祖の祭祀、収穫への感謝などを意味していました。

また、新年宴会などの行事も祝日を彩りました。

明治時代の祝日は、皇室中心で神道色が濃かったんですね。紀元節のような祝日が今も受け継がれているのは、歴史的なつながりを感じます。

次のページを読む ⇒

日本の祝日の歴史を紐解く!国民意識と皇室の関係、戦後の変遷、そして現代の意義を解説。過去の祝日を知り、日本の文化と歴史を深く理解しよう。