スマトラ島沖地震と津波の記憶を辿る:バンダアチェと東松島市の復興と交流とは?津波被害からの復興と、日本とインドネシアの絆

2004年のスマトラ島沖地震と津波。25万人以上が犠牲となった大災害からの復興と、その影で残された課題に迫る。アチェ州の壮絶な被害、時とともに変化する被災者の問題、そして復興支援の光と影。ダークツーリズム、津波博物館、そして未来への継承。震災の記憶を辿り、教訓を未来へ。

家族と支援の役割:変化と課題

復興支援の課題は?誰が支援を担うの?

公的支援組織の不在と、支援の継続性。

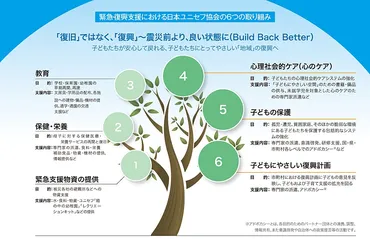

本章では、東日本大震災における子どもの支援活動について、日本ユニセフ協会の取り組みを中心に、その変化と課題を考察します。

✅ 日本ユニセフ協会は、東日本大震災の被災地で、子どもの支援に関わる緊急・復興支援活動を5年10ヶ月にわたり実施しました。

✅ 活動は、緊急支援から心理社会的ケア、教育、保健・栄養、子どもの保護、子どもにやさしい復興計画など6つの領域に拡大しました。

✅ 活動は2016年末に終了しましたが、得られた経験や教訓は、今後の災害への備えや国内外での活動に活かされています。

さらに読む ⇒東日本大震災復興支援出典/画像元: https://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/activity/5年10ヶ月もの期間にわたる支援活動は素晴らしいですね。

NGOの活動終了後の公的支援の課題や、援助の上滑り現象についても考えさせられます。

復興支援においては、親戚や友人といった身近な人々の役割が重要性を保ち続けました。

一方で、NGOの活動が終焉を迎えた後、公的支援を担う組織が明確でなく、支援の継続性という点で課題が残りました。

さらに、復興支援アクター間の関係性、特に「援助の上滑り」現象についても考察が必要とされました。

子どもの支援は、長期的な視点が必要ですし、様々な側面からのアプローチが必要ですね。支援の継続性、とても大切な視点ですね。

津波の記憶を伝える:発電船と資料館

津波の脅威を伝えるモニュメントとは?

打ち上げられた発電船の資料館。

本章では、スマトラ島沖地震からの復興を象徴する、津波の記憶を伝える発電船と資料館についてご紹介します。

公開日:2020/08/11

✅ バンダアチェは、2004年のスマトラ沖地震後の復興が進み、治安も安定しているが、イスラム教の戒律が厳しく、女性はヒジャブの着用が必要。

✅ シンガポールから週末旅行が可能で、ジャカルタやクアラルンプールからの飛行機便がある。市内移動はタクシーやベチャが便利。

✅ 津波ミュージアム、津波で流された船(発電船、小さな船、建物上の船)、美しいビーチがある「Pantai Ulee Lheue」など、津波の被害と復興を伝える観光スポットがある。

さらに読む ⇒よりみちログ出典/画像元: https://lets-yorimichi.com/aceh/震災前の3倍もの観光客が訪れるとは驚きです。

津波の脅威を伝える発電船が、今では資料館として公開されているのは感慨深いですね。

震災からの復興が進むにつれて、バンダアチェでは「ダークツーリズム」が盛んになり、観光客数は震災前の3倍に増加しました。

その象徴の一つが、津波に襲われ内陸に打ち上げられた発電船です。

この船は、津波の脅威と奇跡的な生還を物語るモニュメントとして保存され、資料館として公開されています。

ジョコ・ウィドド大統領の発案により、船内は資料館として整備され、津波発生時の状況を映像で伝えています。

発電船が資料館として公開されているのは、素晴らしいですね。津波の恐ろしさを伝えるとともに、復興の象徴にもなっていますね。

震災の記憶を未来へ:交流と追悼

アチェ津波博物館の追悼式典、誰が主催した?

インドネシア日本友好協会

本章では、東松島市とアチェ市の交流、そして震災の記憶を未来へ繋ぐための活動についてご紹介します。

✅ 東松島市とインドネシア・アチェ市は、スマトラ沖地震津波の被災地同士として長期間にわたり多面的な交流を行っている。

✅ その交流の一環で、東松島市のリサイクルシステムがアチェ市に導入され、ごみ問題解決に貢献していることが報道された。

✅ 両市は震災の経験を共有しており、アチェ市の人々は東松島市のリサイクルステーションを熱心に見学するなど、交流を深めている。

さらに読む ⇒選挙ドットコム|日本最大の選挙・政治情報サイト出典/画像元: https://go2senkyo.com/seijika/165129/posts/215489両市の交流は、被災地同士ならではの深い絆を感じますね。

追悼式典やスカイプ交流を通して、記憶を未来へ繋ぐ活動は素晴らしいです。

東日本大震災から5年となる2016年3月11日には、アチェの津波博物館で追悼式典が開催されました。

この式典は、日本で技能実習生として働いていたアチェ出身者らが中心となり組織した「インドネシア日本友好協会」が主催し、宮城県東松島市の小学生とアチェの小学生とのスカイプ交流も企画されました。

震災の記憶は、時を超えて語り継がれ、未来へと受け継がれていくことでしょう。

東松島市とアチェ市の交流は、素晴らしいですね。震災の経験を共有し、未来へ繋げていくという姿勢に、深く感銘を受けました。

スマトラ島沖地震と津波の被害、そしてその後の復興と交流について、深く理解を深めることができました。

震災の記憶を未来へ繋ぐ活動は、非常に重要ですね。

💡 2004年のスマトラ島沖地震と津波は、甚大な被害をもたらしたが、復興への努力と交流が生まれた。

💡 被災地であるインドネシア・アチェ州と日本の東松島市は、互いの経験を共有し、復興と交流を深めている。

💡 津波の記憶を伝える施設、追悼式典、そして未来への交流が、震災の記憶を語り継ぎ、未来へと繋いでいる。