大槌町役場震災検証報告書とは?40人の死は問いかける、教訓と防災への意識改革?東日本大震災 大槌町役場職員40人犠牲の真実

東日本大震災で甚大な被害を受けた岩手県大槌町の震災検証報告書。町役場の悲劇と教訓を詳細に記録。津波襲来時の職員の行動、情報共有の課題、避難の遅れを検証し、再発防止策を提示。自治体の防災対策のあり方を問う、貴重な資料として、PDF版も購入可能です。

検証報告書の詳細と被害拡大の要因

大槌町震災報告書、教訓は?避難基準、情報集約、庁舎!

避難基準、情報集約の課題。庁舎の立地も。

検証報告書の詳細と、被害拡大の要因について、さらに詳しく見ていきましょう。

公開日:2021/10/15

✅ 東日本大震災で娘を亡くした小笠原さんは、大槌町の旧役場庁舎跡地を月命日に訪れ、町の調査報告書によって娘の最期の姿が初めて公式記録に掲載されたことに、遅ればせながらも大きな意味があると感じている。

✅ 報告書では、被害拡大の要因として、災害対策本部の移設基準の不明確さ、個々の職員の情報集約体制の不備などが指摘され、平野町長は組織としての情報伝達の課題を認めている。

✅ 大槌町は、教訓を未来に活かすため、役場庁舎跡地の活用法などについて住民参加型のワーキンググループを立ち上げ、遺族の思いを胸に「忘れない・伝える・備える」を具現化する課題に取り組んでいる。

さらに読む ⇒プライムオンライン|フジテレビ系局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/250789?display=full報告書は、震災当時の課題を浮き彫りにし、教訓としています。

遺族の思いを胸に、未来へ活かそうとする大槌町の姿勢は、他の自治体にとっても参考になるでしょう。

報告書は、大槌町役場震災検証室によって作成され、2017年7月20日に公開されました。

この報告書は、震災当時の災害対策本部の活動内容を詳細に検証した結果をまとめたもので、記録と体験談として位置づけられています。

被害拡大の要因として、避難基準の不明確さ、情報集約の欠如、庁舎の立地などが挙げられています。

専門家は、調査を続け、課題を浮き彫りにした意義は大きく、他の自治体も教訓とすべきだと指摘しています。

報告書は、A5判109ページで、令和3年7月に一般向けに発行もされました。

徹底した検証によって、被害拡大の要因が明確になったことは、非常に意義深いですね。他の自治体も、この教訓を活かしてほしいものです。

報告書の公開と購入方法

大槌町の報告書、どこで買える?価格は?

公式サイトで申込み、700円(送料込)!

報告書の公開と、購入方法についてご紹介します。

公開日:2021/08/26

✅ 東日本大震災の津波で犠牲になった大槌町役場職員38人の詳細な死亡状況を、生還職員56人の証言に基づいてまとめた報告書が発刊された。

✅ 遺族と大槌町の共同作業を通して、震災の記憶を風化させず、今後の震災伝承活動に活かしていくことが重要である。

✅ 震災当時を思い出し、記録に残すことで、二度と同じような犠牲を繰り返さないようにするという遺族の思いが込められている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210727/k00/00m/040/100000c震災の記憶を風化させず、教訓を後世に伝えるために、遺族と町が共同で報告書を作成したことは素晴らしいですね。

購入方法も明示されており、多くの人に読んでほしいという思いが伝わります。

報告書は、大槌町のような悲劇を二度と起こさないために、記録と教訓を後世に伝えることを目的としており、PDFデータは、大槌町の公式サイトからダウンロード可能です。

購入方法として、氏名、住所、電話番号、希望冊数を記載の上、電話または電子メールで大槌町役場協働地域づくり推進課に申し込みます。

その後、振込用紙が送付され、ゆうちょ銀行で代金を支払います。

入金確認後、報告書が郵送されます。

同僚や知人による追悼のページも含まれており、価格は税込700円(送料込)です。

報告書を通して、震災からの復興と今後の災害対策に役立てられることを目的としています。

これは、多くの人に読んでほしいですね。震災の記録を後世に伝えるための取り組みは、非常に重要です。

報告書の意義と今後の展望

大槌町の報告書、何が教訓となり、何に活かされる?

防災対策の教訓として、今後の災害対応に活かされる。

報告書の意義と、今後の展望について見ていきましょう。

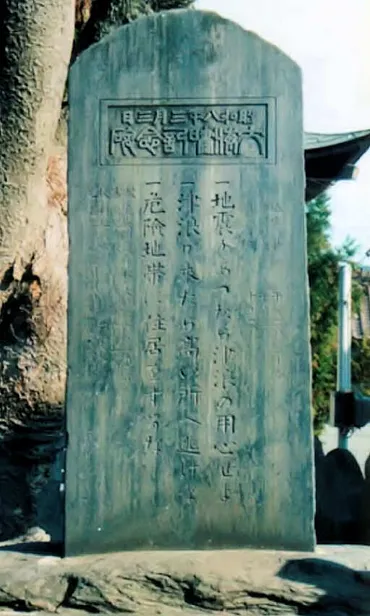

✅ 東日本大震災で甚大な被害を受けた大槌町には、過去の津波被害を教訓とした石碑が建てられており、地震が起きた際の津波への警戒と高台への避難を促している。

✅ この記事では、大槌町の「大海嘯記念碑」に刻まれた防災格言と、過去の津波や地震に関する防災格言、標語が紹介され、災害に対する備えの重要性を説いている。

✅ 地震は「想定」ではなく「前提」であり、平時からの準備と、いざという時の迅速な避難が重要であることが強調されている。

さらに読む ⇒防災意識を育てるマガジン「思則有備(しそくゆうび)」出典/画像元: https://shisokuyubi.com/bousai-kakugen/index-352この報告書は、震災の教訓を風化させず、今後の防災対策に活かすための貴重な資料となります。

大槌町だけでなく、他の自治体にとっても、参考になる点が多いでしょう。

遺族からは、報告書の内容への評価と同時に、町の責任ある調査への評価の声が上がりました。

専門家は、この調査が、今後の防災対策における教訓として注目されると述べています。

大槌町は、今回の検証と報告書の公開を通じて、東日本大震災の教訓を風化させることなく、今後の防災対策に活かす決意を示しています。

この報告書は、大槌町だけでなく、他の自治体にとっても、災害時の対応を再検討し、より安全な社会を築くための貴重な資料となるでしょう。

過去の教訓を活かし、未来の防災に役立てる。この報告書は、そのための貴重な一歩と言えるでしょう。

今回の報告書は、震災の教訓を未来へ繋ぐための、貴重な記録です。

多くの人に読んでいただき、防災意識を高めるきっかけになれば幸いです。

💡 東日本大震災における大槌町役場の検証報告書は、40人の犠牲の真実を伝える。

💡 組織の脆弱性、情報伝達の課題、避難の遅れなど、被害拡大の要因を分析。

💡 報告書は、震災の教訓を風化させず、今後の防災対策に活かすための資料となる。