富士山噴火? 過去の噴火と現在の脅威から学ぶ防災対策とは?迫りくる脅威、富士山噴火への備え

活火山・富士山の脅威!300年以上の沈黙を経て、大規模噴火の可能性が高まる中、過去の噴火と現代社会への影響、最新の防災対策を解説。南海トラフ地震との関連性も注視し、いざという時の備えを促します。

💡 富士山は活火山であり、過去に大規模な噴火を繰り返してきた。宝永噴火以降、約300年間沈黙している。

💡 過去の噴火記録から、富士山周辺で地震活動が活発化すると噴火が誘発される可能性が示唆されている。

💡 富士山噴火は、火山灰による広範囲の被害や、首都圏への影響も懸念されており、事前の防災対策が重要。

今回は、日本を代表する活火山である富士山に焦点を当て、その歴史、噴火の兆候、そして私たちができる防災対策について、詳しく見ていきましょう。

悠久の歴史と沈黙

富士山、最後に噴火したのはいつ?長期間の沈黙は何故?

1707年の宝永大噴火。噴火空白期間が最長。

長い活動の歴史を持つ富士山。

活火山としての顔を持ち、その歴史は噴火の記録と共に刻まれています。

今回は噴火の歴史と、現在の状況を解説します。

公開日:2023/07/01

✅ 富士山は活火山であり、約70万年前から活動を続けており、古富士火山と新富士火山という2つの時期を経て、様々な噴火を繰り返してきた。

✅ 過去には、800年の延暦大噴火、864年の貞観大噴火、1707年の宝永大噴火など、大規模な噴火が記録されており、周辺地域に甚大な被害をもたらした。

✅ 近年では、深部低周波地震や地殻変動が観測されており、東日本大震災後にも地震が発生している。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00420/富士山の噴火空白期間は過去最長とのことですね。

しかし、いつ噴火してもおかしくない状況ということでしょうか。

少し不安になりますね。

富士山は、約70万年前から活動を続ける活火山であり、その歴史は小御岳火山の活動に始まります。

その後、古富士火山、新富士火山と活動期を重ね、爆発的噴火や溶岩流など多様な噴火形態を示してきました。

過去5600年間で180回以上の噴火を繰り返し、平均30年に1回の噴火があった時期もありました。

しかし、1707年の宝永大噴火(江戸時代中期)以降は300年以上沈黙しており、噴火空白期間は過去5000年で最長です。

富士山の歴史は興味深いですね。古富士火山や新富士火山といった異なる時期があったとは驚きです! 噴火の周期や沈黙期間の長さにも歴史を感じます。

過去の噴火と現在の脅威

富士山の巨大噴火、過去には何が起きた?

宝永大噴火など、甚大な被害をもたらした。

過去の噴火の規模や被害の大きさには驚かされます。

特に宝永噴火による火山灰の影響は甚大だったことがわかりますね。

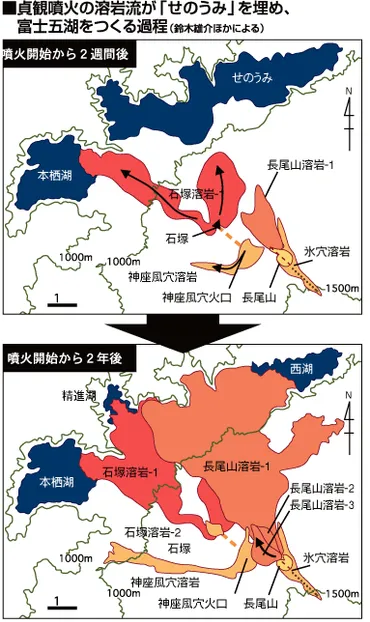

✅ 富士山の貞観噴火は大規模な溶岩流を引き起こし、青木ヶ原樹海や富士五湖の地形を大きく変えた。

✅ 宝永噴火は江戸時代に発生し、大量の火山灰が江戸に降り注ぎ、富士山南東山腹に宝永火口を形成した。

✅ 宝永噴火は宝永東海・南海地震の異変後、群発地震を経て発生し、江戸幕府の要人たちがその様子を記録した。

さらに読む ⇒防災総合センター出典/画像元: https://www.cnh.shizuoka.ac.jp/research/barchive/mtfuji/003-2/江戸時代に大規模な噴火があったのですね。

記録が残っていることからも、当時の人々の恐怖や、その後の生活への影響が想像できます。

過去の記録からは、800年の延暦大噴火、864年の貞観大噴火、1707年の宝永大噴火が大規模で、周辺地域に甚大な被害をもたらしました。

特に1707年の宝永大噴火は、16日間にも及ぶ噴火で、上空20kmまで噴煙が上がり、大量の火山灰が江戸にまで降り注ぎました。

この噴火による降灰は、家屋の倒壊、火災、呼吸器疾患の蔓延を引き起こし、社会に大きな影響を与えました。

また、貞観の大噴火では青木ヶ原溶岩流が流れ出し、剗の海を分断して精進湖と西湖が誕生しました。

富士山の噴火は山頂火口だけでなく、側火山からも起こる可能性があり、70以上の側火山が存在します。

富士山の噴火が、地形を大きく変えるほどだったんですね。宝永噴火の被害の記録にも驚きました。過去の噴火の規模を知ると、現在の注意喚起も重要だと感じます。

次のページを読む ⇒

富士山噴火、南海トラフ地震との関連性も!大規模噴火の可能性と対策を解説。避難経路確認、防災グッズ準備、情報収集が重要。