関東大震災100年、横浜の記憶を辿る:震災と復興の軌跡を追体験できる特別展とは?横浜を襲った関東大震災と、都市復興への道のり

関東大震災から100年。横浜開港資料館では、大震災とそこからの復興を記録した特別展を開催! 凄惨な被害を伝える貴重な資料や、記録映画が、焼け野原からの力強い復興を浮き彫りにします。横浜の象徴的な建築物や、市民の心の拠り所となった山下公園の誕生秘話も。震災の教訓を活かし、未来の防災に繋げる、学びと記憶の展覧会です。

💡 関東大震災による横浜の甚大な被害と、市民の困難を乗り越える姿。

💡 復興事業による都市基盤の整備、横浜の都市景観の変化。

💡 震災の記録を後世に伝える写真や映像、資料の重要性。

今回の記事では、関東大震災による横浜の被害と、その後の復興の様子を、写真や記録を通してご紹介していきます。

震災100年:横浜の記憶を辿る

関東大震災100年、横浜の被害は?

約26623人の犠牲、壊滅的な被害

1923年の関東大震災から100年。

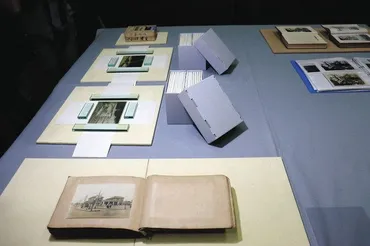

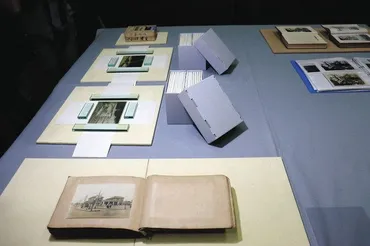

横浜開港資料館では、震災直後の横浜の様子を伝える写真が公開されています。

中野春之助氏によって撮影された写真や、未発表の写真を含むアルバムが展示されています。

✅ 関東大震災直後の横浜の街並みを撮影した写真のガラス乾板が、横浜開港資料館の特別展で初公開される。

✅ 撮影者は横浜市電気局職員の中野春之助で、地震発生後まもなく撮影された写真が含まれる。

✅ 未発表の写真を含むアルバムが遺族から寄贈され、当時の被害の大きさを伝える写真が展示される。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/272427当時の横浜の被害の大きさを伝える写真が公開されるのは、大変貴重な機会ですね。

震災の爪痕を今に伝える写真を通して、改めて震災について深く考えることができそうです。

関東大震災から100年を記念し、横浜開港資料館では特別展「関東大震災100年 大災害を生き抜いて」が開催されました。

この震災はマグニチュード7.9の地震と火災によって横浜に甚大な被害をもたらし、約26623人が犠牲となりました。

展示では、個人の日記や写真などの記録を通して、壊滅的な被害を受けた横浜の惨状を再現します。

震災後、横浜市民は困難を乗り越え、その体験を記録に残しました。

特別展は2023年8月26日から12月3日まで開催され、多くの方々が震災の記憶を追体験しました。

写真から伝わる当時の状況は、言葉だけでは伝わらないものがありますね。写真の力、記録の重要性を改めて感じます。

復興への道:都市再生と希望の象徴

震災復興の象徴!横浜の街を彩る3つの塔は何?

キング、クイーン、ジャックの塔!

震災後の横浜では、都市復興事業が積極的に行われました。

道路の拡幅、区画整理、公園の造成などが行われ、街の基盤が整備されました。

横浜税関や、山下公園、横浜公園球場なども再建され、都市の景観が大きく変わりました。

✅ 1923年の関東大震災は横浜市に甚大な被害をもたらし、その後の復興事業として、道路の拡幅、区画整理、公園造成などが行われ、街の基盤が整備された。

✅ 震災で被災した横浜税関は、仮庁舎を経て、国の帝都復興事業の一環として1934年に現在の庁舎が完成し、横浜三塔の一つ『クイーンの塔』として知られるようになった。

✅ 震災復興事業では、山下公園や横浜公園球場も建設され、横浜の都市景観を大きく変えることになった。横浜公園球場は、その後の改修を経て現在の横浜スタジアムとなっている。

さらに読む ⇒不動産購入、売却、売買は【三井住友トラスト不動産:三井住友信託銀行グループ】出典/画像元: https://smtrc.jp/town-archives/city/yokohama/p08.html震災からの復興は、都市の再建だけでなく、人々の心の復興にも繋がったのだと思います。

復興の象徴となる建物や公園の存在は、市民の希望になったのではないでしょうか。

震災後の横浜では、復興事業が活発に進められました。

道路拡張、架橋、区画整理、公園造成が行われ、街は再建されました。

横浜には『キングの塔』と呼ばれる神奈川県庁本庁舎、『クイーンの塔』として親しまれる横浜税関、そして『ジャックの塔』である横浜市開港記念会館が再建・竣工し、都市の象徴となりました。

また、震災瓦礫を埋め立てて作られた山下公園は1930年に開園し、人々の憩いの場となりました。

さらに、横浜公園球場も1929年に完成し、震災からの復興を象徴する施設として機能しました。

震災からの復興の過程で、街がどのように変わっていったのか、とても興味深いですね。当時の人々の努力と希望が伝わってきます。

次のページを読む ⇒

関東大震災からの横浜復興。都市計画と交通網再編、国内外からの支援、そして記録された写真や映像。震災と戦災を乗り越えた街の姿を多角的に学び、首都直下地震への備えを考える。