東京大空襲とは? 兵器と記録、証言が語る戦争の悲劇と平和への願い(東京大空襲?)無差別爆撃の記録と記憶:東京大空襲の全貌

1945年東京大空襲、10万人が犠牲となった焦土と化した惨劇を伝える。米軍の無差別爆撃、B-29爆撃機、焼夷弾、原子爆弾…多角的な視点から戦争の悲惨さを浮き彫りにする。被災者の証言、資料、映像を通して、記憶の風化を防ぎ、平和への願いを込めて未来へ語り継ぐ。

💡 日本本土空襲、特に東京大空襲の始まりと、その背景にあるアメリカ軍の戦略転換について解説します。

💡 空襲で使用された兵器の種類や、原子爆弾に関する資料、そしてそれらがどのように発見されたのかを説明します。

💡 東京大空襲の記憶を継承する資料センターの役割、作家たちの記録、そして体験者の証言を紹介します。

それでは、東京大空襲に関する記事の内容を3つのポイントに絞ってご紹介します。

戦火の始まりと戦術転換

東京大空襲、一体何が起きた?

焼夷弾による無差別爆撃、約10万人死亡。

アメリカ軍の戦略と日本の都市の脆弱性、そして無差別爆撃への転換が、この章で明らかにされます。

✅ 日本本土空襲は、日中戦争以降に連合国軍が日本の都市や工場に対して行った空襲で、1944年11月から本格化し、B-29戦略爆撃機による無差別爆撃や原子爆弾投下も行われた。

✅ 空襲に先立ち、アメリカ軍はB-29爆撃機の開発や焼夷弾の研究を進め、日本の都市の建築特性を踏まえた焼夷弾による絨毯爆撃を計画した。

✅ アメリカ陸軍航空軍は、1943年に日本本土空襲計画を立案し、都市工業地域への焼夷弾攻撃を提案。作戦分析委員会は、本州六都市への焼夷攻撃による住民の死傷者数や混乱状態を検討した。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E7%A9%BA%E8%A5%B2東京大空襲の悲惨さを裏付ける資料と、その背景にある軍事戦略の変化について、改めて考えさせられます。

1944年6月、北九州への初空襲から始まった太平洋戦争末期の空襲は、アメリカ軍のB-29爆撃機によって日本全土へと拡大した。

当初は軍需施設への精密爆撃が行われていたが、1945年に入るとその方針は転換し、都市部も標的となった。

その象徴として、1945年3月10日の東京大空襲は、約10万人の命を奪う大惨事となった。

この日、東京の下町は焼夷弾による無差別爆撃を受け、焦土と化した。

この空襲は、アーノルド大将の意向を受けた戦術転換の一環であり、無差別爆撃へとつながった。

無差別爆撃への転換という点が非常に興味深いですね。当時の軍事戦略の変化がよく分かります。

使用された兵器と資料の発見

空襲で米軍が使用した最も恐ろしい兵器は何?

原爆「リトルボーイ」と「ファットマン」

原子爆弾による被害の甚大さと、空襲で使用された兵器の多様性について、詳しく見ていきましょう。

✅ 1945年8月6日、B29爆撃機「エノラ・ゲイ」は広島にウラニウム型原子爆弾「リトルボーイ」を投下した。

✅ 原爆はTNT火薬2万トンに相当するエネルギーを放出し、爆心地から半径2キロ以内の地域を焼き尽くした。

✅ 被爆による死者数は、1945年12月末までにおよそ14万人、翌年8月までに約16万4000人に達したと推計されている。

さらに読む ⇒時事ドットコム:時事通信社が運営するニュースサイト出典/画像元: https://www.jiji.com/jc/d4?p=bsf226-0506071234090&d=d4_mili原爆の破壊力と、焼夷弾などの兵器の詳細な分析、そして資料の重要性が心に残ります。

空襲において、アメリカ軍は焼夷弾を有効な攻撃手段として使用し、ナパームを使用したM69焼夷弾などが用いられた。

爆弾の型に関する資料や、米軍が使用した爆弾や機雷の構造に関する資料、そして原子爆弾の構造に関する資料も調査によって明らかになった。

B-29が投下した爆弾の型については資料1と2に、米軍の爆弾や機雷の構造については資料3と4に記述がある。

資料5には、原子爆弾「リトルボーイ」と「ファットマン」の構造と断面設計図が掲載されている。

資料の発見は、当時の状況を知る上で非常に貴重ですね。原爆の資料も興味深いです。

記憶の継承と資料センターの役割

東京大空襲の悲劇を伝える場所は?

東京大空襲・戦災資料センター。

資料センターがどのように空襲の記憶を伝えているのか、そして、その役割について掘り下げていきます。

公開日:2019/04/10

✅ 東京大空襲・戦災資料センターは、東京大空襲を中心とした東京空襲に関する資料を展示する民営の施設である。焼夷弾や被災者の遺品など豊富な資料を展示しているが、展示規模や見せ方は改善の余地がある。

✅ 元々は公営化を目指していたが、東京都の断念により民営として運営されている。

✅ 両国駅近くの復興記念館や江戸東京博物館でも東京空襲の展示があるが、全体の一部に過ぎない。

さらに読む ⇒福島宏希<戦争と平和>活動記録出典/画像元: http://historyjapanpwblog.net/center-for-tokyo-air-raid資料センターの展示内容と、地域での取り組み、そしてそこから得られる教訓について深く考えさせられます。

東京大空襲・戦災資料センターでは、この悲劇を後世に伝えるため、様々な展示が行われている。

NHK特集の縮小版映像、館長による解説ビデオ、証言映像、被害データ、地図などが展示され、被災者の証言や、空襲の指揮官カーティス・ルメイへの取材映像、無差別爆撃は国際法違反であったことなど、多角的な視点から空襲の悲惨さを伝えている。

また、当時の生活用品や、日本だけでなく、世界各地の空襲記録、子供向けの資料も展示され、幅広い層に戦争の記憶を伝えている。

江戸川区においても、1944年11月からの空襲で死者が出ており、1945年3月10日の大空襲では、小松川・平井地区がほぼ焼失、800人以上が犠牲となった。

区民ニュースでは、空襲体験者の証言や、平和への祈りを込めた灯籠流しの様子などを紹介することで、記憶の風化を防ごうとしている。

資料センターの多角的な展示は、様々な視点から空襲について理解を深める上で重要ですね。

作家たちの記録と現代への警鐘

東京大空襲から何年?体験語り継ぎの重要性とは?

80年。体験者の語り継ぎが重要。

作家たちが記録した空襲の様子と、現代に残る課題、そして平和への願いについて考察していきます。

✅ 1945年3月10日の東京大空襲から25年後、被災者である早乙女勝元氏が当時の記憶を掘り起こし、無差別爆撃の非人間性を記録しようとした。

✅ 深川門前仲町の地下鉄工事現場で発見された人骨は、東京大空襲の犠牲者と判明し、遺族が22年ぶりに再会する悲劇が明らかになった。

✅ 東京大空襲に関する資料の少なさを問題提起し、体験者の声なき声を記録し、平和への思想を深めるために遺族への取材を試みたが、難航した。

さらに読む ⇒岩波書店のマガジン「たねをまく」出典/画像元: https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/8646体験者の記憶と、それを記録する作家たちの苦悩、そして現代への警鐘が、強く伝わってきます。

昭和20年3月10日の東京大空襲から80年が経過し、その惨状を記録したノンフィクション作品も注目を集めている。

作家たちが目撃した空襲後の東京の様子は、交通網が麻痺し、死体が道に散乱する凄惨なものであった。

5月25日の空襲は、東京に決定的な打撃を与え、都市を瓦礫の山とした。

戦争体験が風化しつつある現代において、空襲体験者の語り継ぎは重要性を増している。

記録することの重要性、そして風化させない努力が大切だと感じました。

体験者の証言と平和への願い

東京大空襲、6歳は何を見た?地獄絵図を語る証言とは?

火の海、焼夷弾、死...戦争の悲惨さを伝える。

体験者の証言から、戦争の悲惨さと平和の尊さを改めて感じていきましょう。

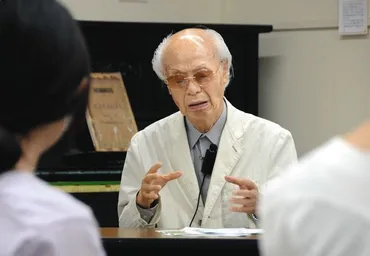

✅ 終戦記念日の15日、東京大空襲の体験者である藤間宏夫さんが講演を行い、自身の被災体験や疎開生活について語った。

✅ 藤間さんは、火の海の中を母と弟と逃げ、家畜小屋での生活や食糧不足、衛生状態の悪さを経験し、戦争による家族への影響についても語った。

✅ 講演を聞いた若者は、戦争体験者の話を聞くことで、現代の恵まれた状況を再認識し、戦争の恐ろしさを改めて感じた。

さらに読む ⇒東京新聞出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/270436体験者の証言の生々しさ、そして、そこから得られる教訓を、しっかりと受け止めたいと思います。

6歳で東京大空襲を体験した藤間宏夫氏の証言は、当時の状況の過酷さを物語る。

火の海の中を逃げ惑い、焼夷弾で負傷し、死を覚悟した体験。

コンクリート製の建物に避難しても、熱気に耐えきれず命を落とした人々。

藤間氏の証言は、母の絶望と覚悟を伝えると同時に、戦争の悲惨さを後世に伝えることの重要性を改めて示している。

藤間さんの証言は、戦争の悲惨さを伝える上で非常に貴重な資料ですね。心に響きます。

この記事を通して、東京大空襲の歴史、兵器、資料、記憶の継承、そして平和への願いについて深く理解を深めることができました。

💡 東京大空襲は、アメリカ軍による無差別爆撃と、その後の原子爆弾投下によって多くの犠牲者を出した。

💡 当時の兵器や資料、そして体験者の証言は、戦争の悲惨さを後世に伝えるために重要である。

💡 記憶の継承と平和への願いは、未来の世代が戦争の教訓を活かすために不可欠である。