オシラサマ信仰とは? 馬と娘の悲恋から蚕の神へ? オシラサマ信仰の謎に迫る?オシラサマ信仰:関東地方の多様な姿と現代の継承

馬と娘の悲恋が起源とされる「オシラサマ」信仰。養蚕の神として、東北を中心に多様な姿で祀られてきた。柳田國男の『遠野物語』にも登場し、関東地方での変化、イタコとの関わりも明らかに。写真展や写真集で、その神秘的な文化に触れてみませんか?

💡 オシラサマは、馬と娘の異類婚姻譚を起源とし、蚕の神として信仰されてきた。柳田國男の『遠野物語』にも収録。

💡 関東地方では、女神の掛け軸を祀るなど、東北地方とは異なる形で信仰が広まっている。蚕日待などの行事に用いられる。

💡 オシラサマ信仰は、人々の暮らしに根ざし、様々な儀式や祭りで継承されてきた。イタコの役割も重要。

さて、本日はオシラサマ信仰について掘り下げていきます。

まずはその起源と広がりについて見ていきましょう。

蚕と馬と娘の物語:オシラサマ信仰の起源と広がり

お蚕さまの起源、馬と娘の悲恋物語とは?

馬との異類婚譚がもたらした養蚕信仰。

本日は、オシラサマ信仰の起源と広がりについてご紹介します。

オシラサマ信仰は、馬と娘の悲恋物語を起源とするそうです。

✅ 柳田國男の『遠野物語』に収録されている「オシラサマ」の話では、馬と結婚したいと願う娘が登場する。

✅ 娘は父親に馬との結婚を懇願するが、父親は娘を諭し、城下町で良い縁談を探そうとする。

✅ 父親が町に出かけた後、娘は馬と結婚してしまう。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/103394馬との結婚を願う娘と、それを拒む父親、そして娘と馬の悲しい結末… 興味深い物語ですね。

古くから日本の養蚕は盛んで、蚕は絹糸をもたらす貴重な存在として「お蚕さま」と呼ばれ、養蚕の守護神として崇められてきました。

東北地方には、蚕の神「おしらさま」に関する民間信仰が根強く残っています。

その起源は、馬と娘の異類婚譚にあり、この悲しい物語は柳田國男の『遠野物語』にも収録されています。

物語は、信州の夫婦が娘を溺愛するも、馬との関係を危惧し、夫が馬を殺害。

悲しんだ娘は竜巻に巻き込まれ、その後蚕として現れ、美しい絹糸を吐き出し、村を豊かにするという展開です。

この話は、中国の類似した話が起源である可能性も指摘されており、オシラサマは蚕の神だけでなく、多様な神格を持つ屋敷神として、各地で様々な形で信仰されています。

オシラサマは、桑の木で作られた男女一対のこけし状のご神体で、男は馬の顔で描かれることが多い。

柳田國男の『遠野物語』で広く知られるようになり、馬と娘の悲恋譚がその起源として語られる。

この話は、中国の『捜神記』や『神女伝』に類似しており、馬や娘の異形化と結びついている。

オシラサマ信仰の起源、とても興味深いです! 馬と娘の異類婚譚とは、ロマンチックですね! 中国の話が起源かもしれないというのも、面白いですね。

オシラサマの多様な姿:関東における信仰の展開

関東のオシラサマ信仰、どんな女神様が祀られてる?

様々な姿の女神像。蚕神として信仰。

次に、関東地方におけるオシラサマ信仰の展開について見ていきましょう。

関東では東北とは異なる姿で信仰されているようです。

公開日:2025/02/04

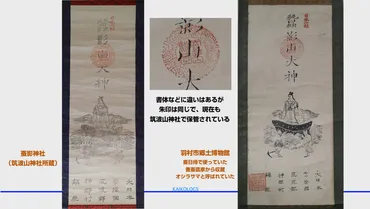

✅ 関東地方のオシラさまは、東北地方とは異なり、主に女神が描かれた掛け軸を祭神として祀り、蚕日待などの際に使用される。

✅ オシラさまの像容は「蚕影山」「馬鳴菩薩」「木花咲耶姫」「弁財天」など多様で、売りに来る人々(乞食、絵売り、蚕種屋、富山の薬売り)から入手することが多い。

✅ 八王子市など多摩地域を中心に、正月の繭玉飾りや蚕日待の際にオシラさまを祀り、蚕の豊作を祈願する風習がある。

さらに読む ⇒シルク民俗研究会カイコローグ出典/画像元: http://www.kaikologs.org/archives/16690関東地方では、女神の姿が描かれた掛け軸を祀るんですね。

地域によって信仰の形が異なるのは興味深いですね。

オシラサマ信仰は、関東地方にも広がりを見せており、多様な姿で受け入れられています。

1933年の調査によると、関東のオシラサマは、東北地方のものとは異なり、主に女神が描かれた画像の掛け軸を祭神として祀る点が特徴です。

これらの画像は、小正月の繭玉飾りや女性の蚕日待の際に用いられ、オシラ講の宿や各家庭で祀られます。

画像の容姿は多様で、「蚕影山」「馬鳴菩薩」「木花咲耶姫」「弁財天」など様々な女神の姿が描かれ、「蚕神=オシラ様」として扱われています。

売りに来るのは、乞食、絵売り、蚕種屋、富山の薬売りなどであり、画像の種類も多岐にわたります。

具体的には、馬に乗った女性、種紙と桑の葉を持った女性、六本の腕を持つ女神、蚕影山の姿などが見られます。

また、特定の寺院や神社との関連も示唆されており、養蚕の祈祷に馬鳴菩薩の掛地が用いられる例もあります。

オシラサマを祀る行事としては、蚕日待が代表的で、正月の繭玉飾りや、2月、3月、4月、9月に祀られます。

関東のオシラサマは、その多様な形態、売人の存在、そして寺社との結びつきから、地域に根付いた信仰の形を示しています。

関東のオシラサマ、東北とは違うんですね! 蚕影山や弁財天など、色々な女神様の姿があるんですね。絵売りから入手できるのも面白いです。

オシラ講と祭りの儀式:人々の暮らしと信仰

オシラサマ信仰、核心は?どんな儀式?

祭事、占い、禁忌、そして生活への深い根ざし。

オシラサマ信仰は、祭りの儀式や人々の暮らしに深く関わっています。

今回はその辺りを見ていきましょう。

✅ 「おしらあそび」は東北地方に顕著に見られる、家の神や蚕の神などとされる「おしらさま」を祀る習俗です。

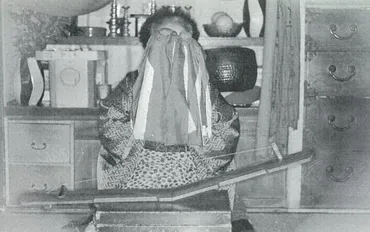

✅ 「おしらさま」は、小正月前後に女性たちによって祀られ、顔に白粉を塗ったり布を着せたりする他、イタコを呼んで遊ばせる地域もあります。

✅ この習俗に関する用具は「おしらさまコレクション」として重要有形民俗文化財に指定されており、本件は無形民俗文化財に選定されています。

さらに読む ⇒文化遺産オンライン出典/画像元: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/170235「おしらあそび」という行事があるのですね。

イタコが儀式に参加したり、占いをしたりするのも興味深いですね。

オシラサマ信仰は、人々の生活に深く根ざしており、様々な儀式や行事を通して受け継がれてきました。

関東地方には「おしら講」と呼ばれる祭りの行事も存在し、この行事では、女性が集まり、おしらさまに布を重ねて遊ぶ「おしら遊び」が行われ、ひな祭りの起源とも関連があるという説もあります。

東北地方では、年に二度、巫女がオシラサマを舞わせながら祭文を読み上げる「オシラアソバセ」が行われ、神を降ろして占いなどを行います。

祭日は旧暦の1月、3月、9月16日で、オシラサマを取り出し、新しい衣を着せる「オセンダク」を行います。

祭文を唱えたり、子供がご神体を背負ったり、イタコが儀式に参加することもあります。

儀式の後、吉凶を占うことも行われました。

禁忌として、特定の動物や鶏卵を避け、一度祀ると生涯に渡って祀り続ける必要があり、粗末に扱うと祟りがある。

これは座敷わらしに似た性質を持つ。

オシラサマアソバセは、オシラサマを家々から出して遊ばせ、先祖の魂を通して一年を占う儀式で、元々は長老女性が行っていたが、江戸時代末期からイタコが関わるようになりました。

おしらあそび、とても興味深いです! イタコの方々が深く関わっているんですね。禁忌があるのも、神秘的ですね。

イタコとオシラサマ:伝統の継承と現代の取り組み

イタコ文化、消滅の危機?写真集と写真展、その役割は?

伝統文化の記録と発信。イタコ文化の継承。

イタコの方々が、オシラサマ信仰において重要な役割を担っているようです。

伝統の継承と現代の取り組みについて見ていきます。

✅ 青森県南部地方のイタコは、小正月にオシラサマアソバセという儀式を行い、家のオシラサマ(屋敷神)を遊ばせて一年の占いなどを行っていた。

✅ 現在、この儀式を行えるイタコは少なく、最後のイタコとして知られる松田広子氏が、イタコ保存協会の江刺家会長とともに儀式の復活に取り組んでいる。

✅ イタコ文化を記録し伝える写真集の出版や写真展の開催を通して、イタコの習俗や日本人の宗教観を浮き彫りにすることを目指している。

さらに読む ⇒金田信一郎出典/画像元: https://shinichiro-kaneda.com/articles/67現在、この儀式を行えるイタコは少ないんですね。

写真集の出版や写真展を通して、伝統を伝えているのは素晴らしいですね。

イタコは、オシラサマ信仰において重要な役割を担ってきました。

青森県南部地方のイタコは、口寄せだけでなく、小正月に「オシラサマアソバセ」という儀式も行い、神を降ろして占いなどを行っています。

現在、この儀式を行えるイタコは松田広子氏のみで、依頼は年5件程度と減少傾向にあります。

イタコ文化の重要性に着目し、蛙企画はイタコの習俗を記録した写真集の出版を目指しており、クラウドファンディングを実施中です。

写真集では、口寄せの記録やインタビュー、イタコの歴史、日本人の霊魂観、オシラサマアソバセなどを紹介する予定。

また、trueRomanceArtProjects(東京・渋谷)では、国際的なフォトグラファー和多田アヤ氏によるイタコ写真展「TalkingtoTheDead」が開催され、イタコが伝えてきた伝統文化を現代に伝えています。

イタコの方々、すごいですね! 写真集や写真展で、イタコ文化を伝えているのは素晴らしいですね。イタコの方の儀式、一度見てみたいです!

オシラサマ信仰の現在と未来:多様性の探求

オシラサマ信仰、その多様な姿、一体何が魅力?

蚕・目の神、多様な起源と禁忌、地域性と未来。

最後に、オシラサマ信仰の現在と未来について見ていきましょう。

多様性というキーワードに注目です。

公開日:2025/03/03

✅ 遠野伝承園のオシラ堂には、約1000体ものオシラ様と呼ばれる神様の御神体が並べられており、その圧倒的な存在感が特徴。

✅ オシラ様は、主に東北地方で信仰されてきた神で、蚕の神、農業の神、女性の神、馬の神など、様々な側面を持ち、厳しい掟と禁忌が存在する。

✅ オシラ様の始まりには、馬と娘の悲恋を描いた伝説があり、養蚕の起源とも関連付けられており、遠野地方独自の信仰形態を確立している。

さらに読む ⇒謎多きオシラ様習俗出典/画像元: https://japanmystery.com/iwate/osirasama.htmlオシラサマ信仰は、地域や人々の生活に合わせて、多様な形で信仰されているんですね。

禁忌があるのは、興味深いですね。

オシラサマ信仰は、その多様な形態と起源から、民俗信仰における謎と魅力を今もなお放っています。

オシラサマは蚕の神だけでなく、目の神や農業の神としても祀られ、家ごとに信仰対象が異なります。

その名前の由来は諸説あり、「しあら」が転じたという説や、奥三河の白山信仰から伝播したという説もあります。

オシラサマが二足・四足動物の肉や卵を嫌うとされ、禁忌とされていることや、修験道との関連性も指摘され、オシラサマの布が御幣に似ていることや、食の禁忌が修験道に由来する可能性も示唆されます。

遠野伝承園の「オシラ堂」には、1000体ものオシラサマが飾られ、蚕や絹との強い結びつきを示している。

オシラサマは、その地域や人々の生活に合わせて、様々な形で信仰され、それぞれの地域で独自の変化を遂げながら、現代に受け継がれています。

オシラサマ信仰は、これからも人々の心に寄り添い、多様な姿で未来へと受け継がれていくことでしょう。

オシラサマ信仰、色々な顔があるんですね! 遠野伝承園のオシラ堂、行ってみたいです!

本日はオシラサマ信仰についてご紹介しました。

多様な形態と起源を持つオシラサマ信仰は、これからも人々の心に寄り添い、未来へと受け継がれていくでしょう。

💡 オシラサマは、馬と娘の悲恋物語を起源とし、蚕の神として、各地で様々な形で信仰されてきた。

💡 関東地方では、女神の掛け軸を祀るなど、地域によって異なる信仰の形が見られる。

💡 イタコによる儀式や、各地の祭りを通して、オシラサマ信仰は現代にも受け継がれている。