東日本大震災復興への道:南三陸町と釜石市の記録と教訓?南三陸町、釜石市の復興と津波の教訓

2011年東日本大震災の記録。壊滅的な被害からの復興、教訓、未来への継承を南三陸町を中心に詳細に記録。津波の脅威、避難の重要性、復興プロジェクト、そして地域コミュニティの再生まで。震災の記録を後世に伝える貴重な資料。

💡 東日本大震災から10年以上が経過した被災地の復興状況と、復興過程における課題や教訓を学ぶ。

💡 南三陸町の復興の歩み、津波被害の甚大さ、そして高台移転や防災対策の重要性を理解する。

💡 釜石市の避難訓練に見る、迅速な避難と的確な判断がいかに命を守るかを知る。

それでは、東日本大震災から10年以上が経過した今、被災地の復興状況と、そこから得られる教訓について、具体的な事例を交えながら見ていきましょう。

大震災の衝撃と南三陸町の悲劇

東日本大震災、南三陸町の甚大な被害、何が起きた?

壊滅的被害、多くの死者と建物被災。

震災から7年、南三陸町の復興は着実に進んでいるようです。

大規模工事が継続し、商店街の再建など生活基盤も整ってきました。

✅ 東日本大震災から7年が経過し、宮城県南三陸町の復興状況を伝えている。2014年と2018年の取材を通して、大規模な工事が継続中で、かさ上げ工事や河川・橋の整備が進んでいることがわかる。

✅ 震災の象徴である防災対策庁舎は、保存か取り壊しか結論が出ておらず、周辺の整備が進んでいる。昨年オープンした「南三陸さんさん商店街」には、地元の店舗が並び、生活を支えている。

✅ 被災地では、復興への道のりは長く、町民の思いが少しずつ形になり、ゆっくりと街は復興に向かっている。

さらに読む ⇒日本気象協会出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/m_seta/2018/03/11/84.html震災の爪痕は深く、復興への道のりは長く、町民の皆様の努力が実を結びつつあることを感じます。

防災対策庁舎の行方も気になります。

2011年3月11日、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の東日本大震災が発生しました。

最大震度7を記録し、特に南三陸町では震度6弱を観測。

大津波警報が発令され、その後の余震も町を襲いました。

過去の災害経験から防災対策を講じていた南三陸町でしたが、今回の震災で壊滅的な被害を受けました。

震災前の人口は約17600人、世帯数は約5300世帯でしたが、死者620人、行方不明者211人という甚大な人的被害に見舞われました。

建物の被害も深刻で、全壊3143戸、半壊以上は計3321戸に達し、役場、病院、学校などの公共施設も多数被災しました。

震災の被害の大きさに言葉を失いますね。過去の災害の教訓を生かして防災対策を講じていたにも関わらず、これほどの被害が出たことに衝撃を受けました。

復旧への道と津波の脅威

南三陸町の復興の象徴、何が記録誌に?

震災と復興の過程を詳細に記録。

高台移転された病院の開業は、町民の方々にとって大きな希望となるでしょう。

台湾からの義援金も、復興を支える力となっています。

公開日:2015/12/15

✅ 東日本大震災の津波で被災した宮城県南三陸町の公立病院が、高台に再建され、12月14日に開業した。

✅ 新病院は鉄筋コンクリート3階建てで、介護サービスも提供する総合ケアセンターを併設。建設費の一部は台湾からの義援金で賄われた。

✅ 病院の建設費の約4割にあたる22億2000万円を台湾赤十字が支出しており、敷地内には感謝の意を示す記念碑が設置された。

さらに読む ⇒ハフポスト日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/2015/12/14/taiwan-minami-sanriku_n_8808616.html津波の脅威と、それに対する復興の道のりが示されています。

人々の努力と、記録誌の発行による教訓の継承が重要ですね。

大震災はライフラインを寸断し、避難者は最大9753人に上りました。

多数の避難所が津波の被害を受け、津波避難ビルも被災し、志津川病院では多くの犠牲者が出ました。

しかし、南三陸町民は復興に向けて歩み始めました。

仮設住宅が建設され、インフラの復旧も進められました。

水道は8月中旬に、電気は5月末にほぼ復旧しました。

内閣府や気象庁の資料に基づき、津波の高さと被害の関係が詳細に示され、わずか30~40cmの模擬津波でも人間が抵抗できないほどの力を持つことが実験で示されました。

その教訓を活かし、南三陸町は震災の記録を後世に伝えるため記録誌を発行しました。

この記録誌は、震災当時から現在までの町の復興過程を詳細に記録しており、多くの人々に利用されています。

津波の高さを示す資料や避難訓練の重要性がよく分かりました。記録誌が発行されていることは、教訓を未来へ伝える上で非常に重要ですね。

津波の教訓と避難の重要性

東日本大震災、津波から命を守るために最も重要なことは?

迅速な避難と状況判断が重要。

釜石市の避難訓練は、まさに実践的なもので、津波の脅威を改めて認識させられます。

迅速な判断と行動が、命を守る鍵となることがよく分かります。

公開日:2023/07/09

✅ 岩手県釜石市の鵜住居小学校と釜石東中学校が合同で津波避難訓練を実施。

✅ 東日本大震災で校舎が全壊し、多数の犠牲者が出た地域での訓練で、児童生徒約230人が高台の避難場所へ。

✅ 日本海溝沿いの巨大地震と大津波を想定し、緊急地震速報や大津波警報に合わせて避難行動を行った。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230609/k00/00m/040/104000c津波の恐ろしさを改めて認識させられます。

高台避難の重要性、そして事前の準備がいかに大切か、改めて考えさせられます。

東日本大震災における津波の恐ろしさは、各地の津波の高さの記録からも明らかです。

大船渡市では16.7m、遡上高40.5mという事例もあり、死者の90.6%が津波による溺死であったというデータが津波の脅威を改めて浮き彫りにしました。

避難の重要性を示す事例として、釜石市の小学校の事例が紹介され、4度も避難場所を変更するという的確な判断で、約570名の児童全員が無事避難に成功しました。

これは、迅速な避難と状況判断が重要であることを示しています。

被災地では、高台移転や公共施設の防災移転といった復興プロジェクトが進められ、事前復興の重要性が強調されています。

自然環境の保全と、自然環境と共生する町づくりという視点から、持続可能な復興が目指されています。

釜石市の小学校の事例は、まさに奇跡的ですね。的確な判断と行動が、多くの命を救ったことに感動しました。事前の準備が本当に大切ですね。

復興に向けた地域コミュニティの取り組み

南三陸町の復興、何が可視化された?

主体間の関係構造と相互協力です。

気仙沼市と南三陸町の食文化は、被災地を訪れる人々の楽しみにもなっていますね。

地域コミュニティの再生にも繋がっているようです。

✅ 宮城県気仙沼市と南三陸町は、リアス海岸の地形と海の恵みを生かした食文化が魅力で、旬の牡蠣、メカジキ、三陸わかめなどの新鮮な食材を使った多様な料理が楽しめる。

✅ 冬には脂の乗ったメカジキ、春には肉厚で歯ごたえのある三陸わかめが堪能でき、地元の飲食店や物産店で様々なメニューが提供されている。

✅ 気仙沼男山本店や角星といった酒蔵があり、それぞれの日本酒は地元の食材との相性が良く、食事と共に楽しむことができる。

さらに読む ⇒日刊せんだいタウン情報出典/画像元: https://s-style.machico.mu/pickup/33208地域コミュニティの再生と経済の活性化に向けた取り組みが、デジタル・ネットワーキング・モデルを用いて分析されていることに興味を惹かれました。

南三陸町の復興プロセスは、デジタル・ネットワーキング・モデルを用いて分析されました。

復興に関わる主体間の関係構造を可視化し、相互協力と信頼関係に基づく復興の現状と課題が解明されています。

気仙沼市では、特産品である「サメの灰干し」を活用した商品開発や販路開拓、ご当地グルメ開発のための料理講習会・検討会への参加などを通じて、復興の実態と変化が詳細に記録されました。

これらの活動を通じて、地域コミュニティの再生と経済の活性化が目指されています。

地元の食材を使った料理は、被災地を訪れる人々の心も癒しますね。地域コミュニティの復興にも繋がっているのが素晴らしいです。

記録誌と未来への継承

震災の記録誌は何を伝え、未来へどう繋げる?

震災の教訓を伝え、復興を未来へ繋ぐ。

建設業協会が発行した記録誌は、震災の記憶を未来へ伝える貴重な資料ですね。

復興の過程を多くの人々と共有する取り組みは素晴らしいです。

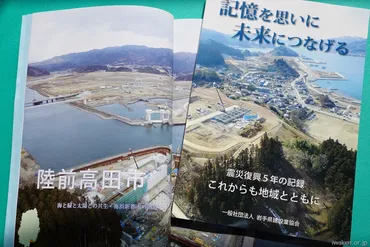

✅ 岩手県建設業協会が、東日本大震災から5年の復興記録をまとめた記録誌『「記憶を思いに 未来につなげる」~震災復興5年の記録 これからも地域とともに~』を発行しました。

✅ 記録誌は、被災地の現状と課題、復興に取り組む人々の思い、建設業の役割と教訓を主要テーマとし、インタビューや写真レポート、寄稿などを収録しています。

✅ ドローンによる空撮を活用した沿岸12市町村の写真レポートや、建設業者の決意表明などを通して、オール岩手での復興の完遂を目指す姿勢を示しています。

さらに読む ⇒岩手県建設業協会出典/画像元: https://www.iwaken.or.jp/info/2016/03/08_1003.html記録誌が、震災の記録を様々な人々に届ける手段として活用されていることは素晴らしいですね。

長期的な視点での情報発信も重要です。

東日本大震災の記録誌は、町の図書館で貸し出しが行われ、電子データも公開されています。

写真や図表を交えながら、震災発生直後の状況、復興に向けた町の取り組み、住民の生活の変化などが収録されており、震災の記録を後世に伝える貴重な資料として活用が期待されています。

復興の過程は、多くの人々の協力によって支えられ、継続的な取り組みが重要です。

この記録誌は、震災の経験を風化させず、未来へとつなげるための貴重な遺産となるでしょう。

記録誌の活用や図書館での貸し出しは、震災の記憶を風化させないための良い取り組みですね。未来への継承、本当に大切です。

東日本大震災からの復興は、多くの人々の努力と支援によって進んでいます。

記録と教訓を活かし、未来へ繋げることが重要だと感じました。

💡 被災地の復興は、インフラ整備だけでなく、地域コミュニティの再生と経済の活性化も含む多面的な取り組みである。

💡 津波の脅威を改めて認識し、避難訓練や記録誌の活用を通じて、教訓を未来へ継承することの重要性が示された。

💡 被災地の食文化や特産品は、地域を訪れる人々に癒しと希望を与え、地域コミュニティの再生にも貢献している。