濱田青陵賞とは?島根大学准教授・岩本崇氏の受賞と三角縁神獣鏡研究の軌跡とは?岩本崇氏、濱田青陵賞受賞決定!三角縁神獣鏡研究の集大成

第37回濱田青陵賞は、三角縁神獣鏡研究で古墳編年の構築に貢献した岩本崇氏に決定!2022年の日本考古学協会賞大賞受賞に続く快挙!詳細な実物観察とデジタル分析を駆使し、古代史研究に新たな光を当てる。授賞式と記念シンポジウムは岸和田市で開催!「三種の神器」の源流に迫る熱い議論も!会場&オンラインで参加しよう!

💡 岩本崇氏が、三角縁神獣鏡の研究と古墳時代研究への貢献が評価され、濱田青陵賞を受賞しました。

💡 受賞対象となった岩本氏の研究は、三角縁神獣鏡を軸とした古墳編年の構築と地域史の実証的研究です。

💡 授賞式は9月21日に岸和田製鋼マドカホールにて行われ、記念シンポジウムも開催されます。

本日は、島根大学准教授の岩本崇氏が受賞された濱田青陵賞について、詳しくご紹介していきます。

濱田青陵賞、島根大学准教授・岩本崇氏が受賞

岩本崇氏、濱田青陵賞受賞!その研究とは?

三角縁神獣鏡と古墳編年の実証研究!

濱田青陵賞は、日本考古学の振興に貢献する目的で設けられており、岩本氏の受賞は2022年の日本考古学協会賞大賞受賞に続く快挙です。

今回は、岩本氏の受賞決定と業績について、詳しく見ていきましょう。

✅ 大阪府岸和田市の広報誌「広報きしわだ8月号」で、岩本崇氏が三角縁神獣鏡の研究業績により受賞することが発表されました。

✅ 岩本氏は島根大学法文学部准教授で、著書『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』など、古墳時代研究に貢献したことが評価されました。

✅ 授賞式は9月21日に岸和田製鋼マドカホールで行われ、記念シンポジウムも予定されています。

さらに読む ⇒マイ広報紙出典/画像元: https://mykoho.jp/article/272027/9703010/9795930岩本氏の長年の研究成果が認められ、大変喜ばしいです。

三角縁神獣鏡の研究は、古墳時代を理解する上で重要な手がかりとなります。

第37回濱田青陵賞は、島根大学法文学部准教授の岩本崇氏に贈られることが決定しました。

岩本氏は、三角縁神獣鏡を軸とした古墳編年の構築と地域史の実証的研究が高く評価されました。

この賞は、日本考古学の先駆者である濱田耕作博士の功績を称え、考古学の振興に貢献する目的で設けられています。

岩本氏の受賞は、2022年の日本考古学協会賞大賞受賞に続くもので、長年の研究成果が実を結んだ形となりました。

素晴らしいですね! 2022年の日本考古学協会賞大賞受賞に続き、今回の濱田青陵賞受賞とは、まさに快進撃ですね!

三角縁神獣鏡研究の集大成

三角縁神獣鏡の新たな編年、何がすごい?

古墳編年を確立し、倭王権との関係も解明!

岩本氏の著書『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』は、邪馬台国研究にも新たな視点をもたらしました。

本書の内容を紐解きながら、その学術的な意義を探っていきましょう。

公開日:2021/01/31

✅ 岩本崇氏の著書『三角縁神獣鏡と古墳時代の社会』は、邪馬台国と三角縁神獣鏡の関係について、考古学的な視点から新たな解釈を提示している。

✅ 本書は、三角縁神獣鏡の起源を中国製とし、その製造技術や流通経路を詳細に分析することで、従来の国産説を否定している。

✅ 著者は、考古学的な根拠に基づき、三角縁神獣鏡の制作や分布に関する新たな視点を提示し、邪馬台国研究のアップデートを促している。

さらに読む ⇒日本史を旅しよう! - 歴史トラベル出典/画像元: https://rekisitravel.com/sankakubuchishinjyukyobook/邪馬台国と三角縁神獣鏡の関係について、考古学的な視点から新たな解釈を提示している点は興味深いですね。

今後の研究の進展が楽しみです。

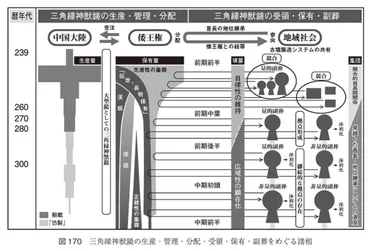

岩本氏は、京都大学で博士号を取得後、島根大学で考古学の研究に従事し、詳細な実物観察とデジタルデータ分析を組み合わせ、三角縁神獣鏡の新たな類別による編年を構築しました。

この編年は、副葬品や埴輪・土器の編年とも連動し、前期古墳の体系的な編年を確立しました。

さらに、地域ごとの古墳築造順序と副葬鏡の相対年代を照合し、倭王権と地域社会の関係性を考察するなど、学術的な深耕も行っています。

中期古墳に関しても独自の鏡編年を整備し、実用的な古墳編年として広く利用されています。

三角縁神獣鏡の起源が中国製という説は、興味深いですね。邪馬台国研究がさらに深まりそうで、ワクワクします!

次のページを読む ⇒

考古学界を牽引する岩本氏の浜田青陵賞受賞!全国の古墳研究から、古代史の謎に迫る記念講演&シンポジウム開催!オンライン配信も!