鎌倉幕府の御恩と奉公とは?武士と土地の関係を徹底解説!(御恩と奉公、将軍、御家人)主従関係が生み出した武士社会の基盤:御恩と奉公

武士による初の政権、鎌倉幕府。その基盤を支えたのは、主君と家臣の絆「御恩と奉公」。頼朝は土地を与え、武士は戦で応える。しかし、元寇がこの関係を揺るがす。恩賞なき戦い、幕府の財政悪化、そして武士の不満。鎌倉幕府滅亡の真相を紐解き、歴史から学ぶ、変化への対応と本質を見抜く力。

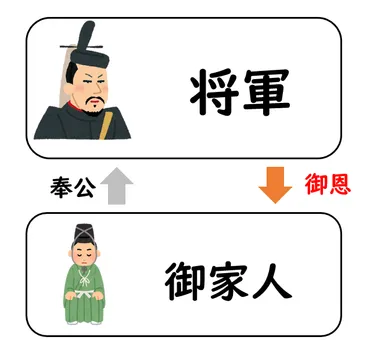

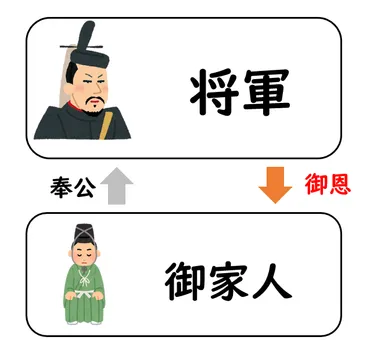

💡 御恩と奉公は、将軍が土地を与える「御恩」と、家臣が忠誠を尽くす「奉公」の関係。

💡 鎌倉幕府は、御恩と奉公を基盤とした封建制度を確立し、武士社会を形成した。

💡 元寇の衝撃により、御恩と奉公のシステムは揺らぎ、鎌倉幕府滅亡の一因にも。

それでは、ここから鎌倉幕府における御恩と奉公について、詳しく見ていきましょう。

御恩と奉公の誕生

鎌倉幕府、武士の絆「御恩と奉公」とは?

主君と家臣が土地と忠誠で結ばれる関係。

鎌倉幕府の成り立ちと、武士達の主従関係を支えた御恩と奉公について解説します。

土地制度と武士の関係、幕府の組織について見ていきましょう。

公開日:2019/12/19

✅ 鎌倉幕府は、将軍と御家人の主従関係を基盤とし、土地(領地)を与える「御恩」と、将軍に忠誠を誓う「奉公」によって支えられた封建制度の政権であった。

✅ 幕府の組織は、将軍を補佐する執権(北条氏が世襲し実権を掌握)を中心に、御家人を統率する侍所、政務を担う政所、裁判を行う問注所、そして執権を補佐する評定衆などで構成されていた。

✅ 全国に幕府の支配を及ぼすために、国ごとに置かれた守護(警察官のような役割)と、荘園や公領に置かれた地頭(年貢の徴収と土地管理)が重要な役割を果たした。

さらに読む ⇒社スタ出典/画像元: https://social-line.com/rekishi-kamakura-shikumi/なるほど、鎌倉幕府は土地制度と主従関係によって成り立っていたのですね。

将軍と御家人の関係が、幕府の基盤を築いていたとは。

鎌倉幕府は、武士による初めての本格的な政権であり、その基盤は「御恩と奉公」という主君と家臣間の信頼関係に基づいていた。

この制度は、1180年から1185年にかけての治承・寿永の乱(源平合戦)を背景に始まり、平家打倒を目指す源頼朝が武士団を統率するために導入した。

将軍である頼朝は、武士に土地や役職を与える(御恩)代わりに、武士は頼朝のために戦う(奉公)という関係を築いた。

この関係を結んだ武士は御家人と呼ばれ、将軍から土地や地位を与えられ(本領安堵、新恩給与)、将軍のために軍役や警護を行うことで貢献した。

このシステムは、武士社会の安定と発展に不可欠な要素であり、頼朝は御家人の人間関係や不満を把握し、システムの維持に尽力した。

この時代背景、特に源頼朝が武士団をまとめるためにこの制度を導入したという点は興味深いですね。それぞれの立場の思惑が交錯している様子が目に浮かびます。

御恩と奉公を支える人々

武士と将軍の関係、鎌倉・江戸でどう変わった?

鎌倉は主従関係、江戸は石高で身分決定。

御恩と奉公の関係を具体的に見ていきましょう。

本領安堵や新恩給与、そして、御家人と奉公についても詳しく解説します。

公開日:2021/06/25

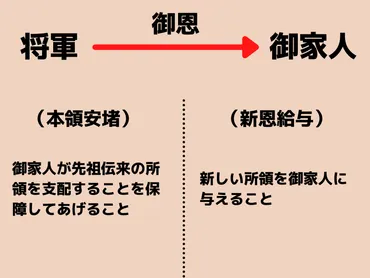

✅ 本領安堵とは、鎌倉幕府が御家人の先祖伝来の所領支配を保障し、トラブル解決のため地頭を任命した制度。

✅ 新恩給与とは、鎌倉幕府が御家人に新しい所領を与え、地頭に任命する制度で、主に平家の没官領や内乱後の土地を対象とした。

✅ これらの制度は、将軍が御恩を与え、御家人が奉公するという鎌倉幕府の基本原則「御恩と奉公」に基づいています。

さらに読む ⇒まなれきドットコム出典/画像元: https://manareki.com/shinonkyuyo-honryoando本領安堵と新恩給与、どちらも将軍が御家人に土地を与える「御恩」の一環だったのですね。

御家人にとって、とても重要な制度だったと思います。

御恩と奉公の関係を理解するために、まず御家人について説明する。

御家人とは、将軍と主従関係を結んだ武士であり、鎌倉時代には「御家人」、以前は「家人」と呼ばれていた。

江戸時代になると、御家人は旗本と区別され、石高(土地の生産性)によって身分が決定された。

御恩には、所持する土地を保証する「本領安堵」と、新たな土地を与える「新恩給与」があった。

一方、奉公には、戦争での軍役、京都や鎌倉の警護、建築や修理への協力などがあった。

この関係は、武士が土地を守り、将軍が軍事力を維持するために不可欠であった。

御恩の内容の中に、本領安堵や新恩給与といった制度があったんですね。時代劇で聞く言葉が、こういう意味だったのかと初めて知りました!

次のページを読む ⇒

元寇と武士社会の激変!恩賞なき戦いが幕府を揺るがす。滅亡への道筋を、歴史学習で紐解く。