日本の美術品と歴史資料は、どんな都市の風景を見せてくれる?都市の景観、構造、文化を映し出すとは!!?

屏風絵図、絵巻、古地図…貴重な資料から読み解く、日本の歴史と文化。都市景観、社会風俗、信仰、そして近代写真が映し出す、生きた時代の息吹を感じよう!

💡 日本の美術品や歴史資料を通して、都市の構造や発展、当時の文化を紐解くことができる

💡 屏風絵図、古地図、絵巻といった様々な資料が都市の景観や当時の社会の様子を伝えている

💡 近代写真技術によって、貴重な歴史資料が記録され、当時の社会や人々の暮らしを垣間見ることができる

それでは、日本の美術品と歴史資料を通して、都市の景観や発展、そして当時の文化を紐解いていきましょう。

日本の美術品と歴史資料

日本の美術資料はどんな種類がある?

屏風絵図、絵巻、絵画など

日本の美術品と歴史資料は、私たちの想像をはるかに超えた貴重な情報源となっていますね。

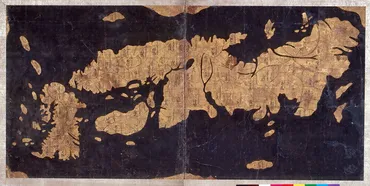

✅ 「日本地図屏風」は、安土桃山時代に制作された貴重な日本地図です。

✅ 行基図の特徴である丸い海岸線と街道に加え、九州の形態や各国名の石高表記、河川や半島などの詳細な描写が見られることから、地図としての進歩がうかがえます。

✅ 江戸時代に地図作成が盛んになる中で、本図は前時代の日本図として重要な資料であり、19世紀の伊能図へと繋がる地図作成の歴史を知る上で貴重な資料となります。

さらに読む ⇒文化遺産オンライン出典/画像元: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/440516この時代、地図作成技術はすでに高度なレベルに達していたのですね。

日本の美術品や歴史資料は、屏風絵図、絵巻、絵画、古文書、拓本、典籍といった様々な形態で残されています。

これらの資料は、日本の歴史、文化、芸術を理解する上で非常に貴重なものです。

特に、古地図や景観描写を中心とした作品は、当時の社会の様子や人々の生活を垣間見ることができます。

司会の方、素晴らしい解説ありがとうございます。地図を見るだけでも、当時の社会情勢や人々の生活が目に浮かびますね。

都市の景観を描いた屏風絵図

屏風絵図は何を教えてくれる?

都市の過去の姿

都市の景観を描いた屏風絵図は、まるでタイムマシンに乗って、当時の街並みを目の当たりにしているようです。

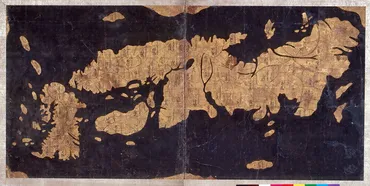

✅ 「(指定名称)紙本金地著色洛中洛外図」は、岩佐勝以筆とされる6曲1双の屏風で、江戸時代の17世紀に描かれた作品です。

✅ この作品は、従来の洛中洛外図に見られる上京と下京を別々に描いた形式を破り、1つの視点から洛中洛外の景観を連続的に展開させています。

✅ 豊臣氏の方広寺大仏殿と徳川氏の二条城を対峙させ、鴨川の流れが屏風全体を繋ぐなど、当時の時代の状況や文化、人々の生活様式が生き生きと描かれており、岩佐又兵衛が候補に挙げられるなど、作者の技量の高さが伺えます。

さらに読む ⇒e国宝 - 国立文化財機構所蔵 国宝・重要文化財出典/画像元: https://emuseum.nich.go.jp/detail?content_base_id=100318&content_part_id=001&content_pict_id=044&langId=ja&webView=null洛中洛外図は、江戸時代の都市の活気に満ちた様子をリアルに感じることができます。

洛中洛外図屏風、東山名所図屏風、京都名所図屏風、江戸図屏風、江戸城登城風景図屏風など、都市の景観を描いた屏風絵図は、当時の都市構造や人々の暮らしを鮮やかに描き出しています。

これらの屏風絵図は、現代の私たちにとって、過去の都市の風景を想像するための貴重な資料となっています。

屏風絵図を見るのは初めてですが、本当に美しいですね。街の賑わいや人々の暮らしが目に浮かびます。

都市の構造と発展を映し出す古地図

古地図から何がわかる?

都市計画と土地利用

古地図は、現代の地図とは異なる視点で都市の様子を捉えていますね。

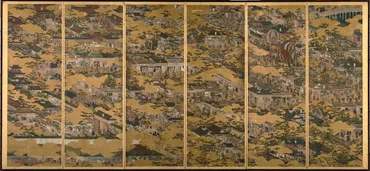

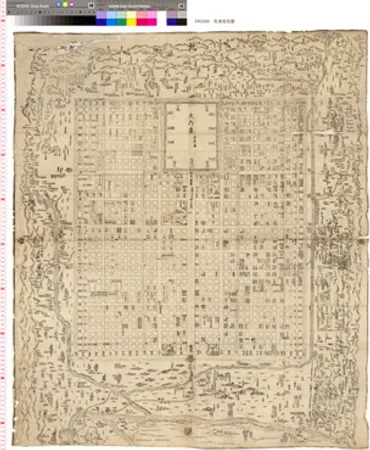

✅ この資料は、吉田初三郎が描いた「花洛往古図 : 京の水」という地図です。

✅ 地図は、平安時代末期から鎌倉時代にかけての京都の水路を詳細に描いています。

✅ 1791年に作成され、国際日本文化研究センターに所蔵されています。

さらに読む ⇒所蔵地図データベース出典/画像元: https://lapis.nichibun.ac.jp/chizu/map_detail.php?id=002452266平安時代の京都の水路が、地図に詳細に描かれていることに驚きました。

額田寺伽藍並条里図、花洛一覧図、京都一覧図といった古地図は、当時の都市計画や土地利用の様子を詳しく示しています。

古地図から、当時の道路や寺院、住宅などの配置を把握することができ、当時の都市の構造や発展の様子を理解することができます。

古地図は、当時の都市計画や発展の様子を知る上で非常に重要な資料ですね。生徒にもぜひ見せてあげたいです。

当時の社会と文化を伝える絵巻作品

絵巻作品は何を物語っているの?

社会の様子や文化

絵巻作品は、当時の社会や文化をリアルに表現していますね。

✅ 百鬼夜行絵巻は、京都の大通りを「鬼」と総称される異形のものが闊歩する様子を描いた絵巻物であり、描かれている異形の多くは古道具の妖怪である付喪神です。

✅ 巻末に登場する火の玉の正体については、朝日であるとする説や尊勝陀羅尼のもたらした火であるとする説など、複数の説が存在します。

✅ 国立国会図書館の電子展示会であるNDLイメージバンクは、浮世絵、図書、雑誌などの様々なメディアに掲載された選りすぐりのイメージを提供しており、画像はすべて著作権保護期間を満了しています。

さらに読む ⇒国立国会図書館サーチ(NDLサーチ)出典/画像元: https://ndlsearch.ndl.go.jp/imagebank/theme/100yagyoemaki百鬼夜行絵巻は、想像力を掻き立てる作品ですね。

職人歌合絵巻、職人風俗絵巻、百鬼夜行絵巻、大石兵六物語絵巻といった絵巻作品は、当時の社会の様子や人々の生活、文化を物語っています。

絵巻作品は、歴史的な出来事や伝説、民俗信仰などを絵画によって表現しており、当時の社会や文化を理解する上で重要な資料となっています。

百鬼夜行絵巻は、当時の人々の信仰や文化を知る上で貴重な資料ですね。

近代写真技術が生み出した貴重な資料

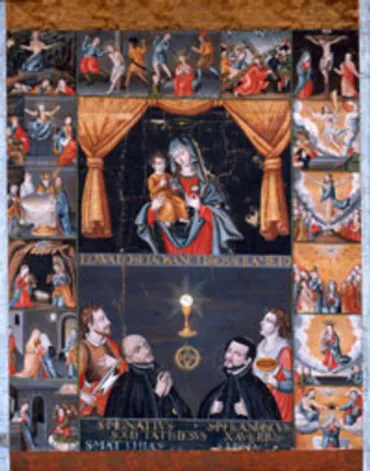

「マリア十五玄義図」は何で撮影された貴重な資料?

ガラス乾板写真

写真技術によって記録された資料は、歴史研究にとって貴重な財産ですね。

✅ 国立歴史民俗博物館と京都大学総合博物館が共同開催する「マリア十五玄義図の探究」展が、2011年11月1日から27日まで国立歴史民俗博物館で開催されます。

✅ この展覧会では、1996年に茨木市の原田家から発見されたキリシタン絵画「マリア十五玄義図」をはじめ、東家本マリア十五玄義図、神戸市立博物館所蔵の「フランシスコ・ザビエル像」など、日本人が描いたと推測されるキリシタン絵画の数々を展示します。

✅ これらの絵画は、日本人が西欧の画法を学び、16世紀から17世紀にかけて制作されたことを示しており、当時の文化交流や信仰の様子を垣間見ることができます。

さらに読む ⇒神庭信幸 ハムと薪と、それから保存出典/画像元: http://kambanobuyuki.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-d5bc.htmlキリシタン絵画を通じて、当時の文化交流や信仰の様子を感じることができます。

ガラス乾板で撮影された「マリア十五玄義図」は、近代の写真技術によって記録された貴重な資料です。

写真という新しい技術によって、当時の社会の様子や人々の暮らしをリアルに記録することが可能となりました。

写真で昔の資料を見れるのは、本当にすごいですね。

今回の記事では、日本の美術品と歴史資料が、都市の景観や人々の暮らし、当時の社会状況を詳細に伝えていることをご紹介しました。

💡 日本の美術品や歴史資料は、当時の都市の構造や発展、文化を理解する上で貴重な資料となっている

💡 屏風絵図、古地図、絵巻といった資料は、当時の社会の様子や人々の生活をリアルに伝えている

💡 近代写真技術によって、貴重な歴史資料が記録され、当時の社会や人々の暮らしを垣間見ることができる