藤原伊周:天才貴族の悲劇?『枕草子』と『大鏡』で異なる顔!?

才気溢れる貴族、藤原伊周。華麗なる宮廷を舞台に叔父・道長との権力争いに翻弄され、悲劇的な最期を迎える。彼の波乱に満ちた生涯は、平安時代の権力闘争の光と影を映し出す。

💡 平安時代中期の貴族・藤原伊周は、優れた才能を持ちながらも権力闘争に巻き込まれ、悲劇的な最期を迎えた人物です。

💡 藤原伊周は、叔父である藤原道長との権力争いに敗れ、政治の舞台から姿を消しました。

💡 藤原伊周の生涯は、平安時代の権力闘争の残酷さと複雑さを物語っています。

それでは、藤原伊周の生涯について詳しく見ていきましょう。

藤原伊周:才能と悲劇の物語

藤原伊周はどんな人生を送った?

権力争いに翻弄された

藤原伊周は、才能豊かで、将来を期待されていた人物でしたが、叔父である藤原道長との確執により、悲劇的な最期を迎えてしまったんですね。

公開日:2024/05/18

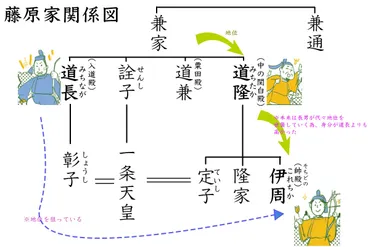

✅ 藤原道隆の死後、その跡を継いだ弟の道兼もわずか7日で亡くなり、道隆の嫡男・伊周と、道隆・道兼の弟・道長の間に権力争いが勃発した。

✅ 道長は、天皇の母・藤原詮子の支持を得て、内覧・右大臣に昇進し、伊周の官位を上回った。

✅ その後、花山法皇が伊周・隆家に襲撃される事件が発生し、道長はこれを機に伊周と隆家を排斥し、権力を掌握した。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1185462藤原伊周と道長の権力争いは、平安時代史の中でも有名な出来事ですね。

伊周は、道長に完全に出し抜かれてしまったと言えるでしょう。

藤原伊周は、平安時代中期の貴族で、藤原道隆の長男として生まれました。

彼は若くして内大臣に昇進し、華やかな宮廷生活を送っていましたが、叔父の藤原道長との政争に巻き込まれ、波乱に満ちた人生を送りました。

特に「長徳の変」では、花山法皇を襲撃しようとしたことで解官・左遷されるという劇的な出来事がありました。

伊周は父・道隆の死後、道長との権力争いに巻き込まれ、道長の勢力拡大を阻止しようとしていましたが、失敗に終わりました。

長徳の変では、伊周が花山法皇を襲撃するという計画に関わっていたことが発覚し、解官・左遷され、その後、政治の舞台から姿を消しました。

伊周は、優れた才能を持ちながらも、権力争いに巻き込まれ、悲劇的な最期を迎えた人物と言えるでしょう。

彼の生涯は、平安時代の権力闘争の残酷さと複雑さを物語っています。

なるほど、藤原伊周は才能があったにも関わらず、叔父との権力争いに敗れてしまったんですね。当時の貴族社会の残酷さを感じます。

対照的な人物像:『枕草子』と『大鏡』の藤原伊周

藤原伊周はどんな人物?

貴公子と能力不足の両方

藤原伊周は、才能豊かで容姿端麗な人物だった一方で、道長に比べて能力不足と見なされていたんですね。

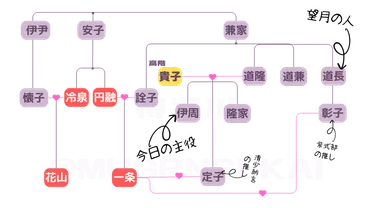

✅ 「大鏡」は、藤原道長の栄華を中心に描かれた平安時代後期の歴史物語で、作者不詳の紀伝体で書かれています。

✅ 「競べ弓」のあらすじは、藤原伊周が弓遊びをしているところに道長が訪れ、伊周よりも先に矢を射た道長が2本勝ち、延長戦でさらに2本勝ち、伊周は気おくれして的を外してしまうというものです。

✅ 道長が弓を射る際に「自分の家から天皇や皇后がお立ちになるべきなら、この矢あたれ」「自分が摂政、関白になるべきなら、この矢当たれ」と発言したことが、道長の権力意欲や野心を示しており、当時の権力闘争を垣間見ることができます。

さらに読む ⇒スタディサプリ 進路(旧:リクナビ進学)/大学・短期大学・専門学校の進学情報出典/画像元: https://shingakunet.com/journal/exam/20210119000016/『枕草子』と『大鏡』で異なる人物像が描かれているのは興味深いですね。

当時の貴族社会では、個人のイメージは様々な視点によって形成されていたのでしょうか?。

藤原伊周は、摂関政治で有名な藤原道長の甥にあたる人物です。

藤原伊周は、清少納言が書いた『枕草子』にもたびたび登場し、なかなかの貴公子っぷりで描かれているのですが、一方で『大鏡』という書物では一転して意外な人物像が浮き彫りになっています。

藤原伊周は、父親の藤原道隆を通じて藤原道長と叔父甥の関係にありました。

藤原道隆は、藤原道長の兄であり、藤原伊周の父親にあたります。

この関係性から、藤原伊周と藤原道長は、政治的な立場や権力闘争においても深く関わっていたと考えられています。

『枕草子』では、藤原伊周は、洗練されたファッションセンスを持ち、朗らかな性格で描かれています。

特に、清少納言が宮仕えをした際に、藤原伊周が清少納言をからかって楽しんでいる場面は、藤原伊周の人物像がよくわかるエピソードです。

一方、『大鏡』では、藤原伊周は、叔父である藤原道長と比べて、能力や器量に劣る人物として描かれています。

特に、藤原道長が藤原伊周との弓の競射で勝利したエピソードは、藤原伊周の能力不足を示す象徴的な出来事として伝えられています。

このように、藤原伊周は、『枕草子』では魅力的な貴公子として描かれている一方で、『大鏡』では能力不足な人物として描かれており、異なる側面を持つ人物として歴史に記録されています。

これらの対照的な描写を通じて、藤原伊周という人物の複雑な人間関係や、当時の権力闘争の様相が垣間見えると言えるでしょう。

『枕草子』と『大鏡』で異なる人物像が描かれているとは驚きですね。藤原伊周は、実際にはどんな人物だったのでしょうか?

藤原伊周の遺産:子孫と歴史への影響

藤原伊周は何歳で亡くなり、どんな遺言を残した?

37歳、出家と宮仕えへの戒め

藤原伊周は、道長との権力闘争に敗れ、その後、左遷されてしまったんですね。

✅ 藤原伊周は、藤原道長の甥で、父の藤原道隆から将来を期待されていた人物です。学才に優れ、容姿も良かったとされていますが、性格は子供っぽく、道長と対立し、長徳の変と呼ばれる事件を起こして大宰府へ左遷されました。

✅ 長徳の変は、伊周が花山法皇の通っている女性を勘違いし、弟の隆家に法皇を襲わせたことから起こりました。この事件により、伊周は道長に政治的な権力から排除され、大宰府への左遷が決まりました。

✅ 伊周は左遷後も、母や妹を心配して京へ戻ろうとしますが、再び捕まり大宰府へ送られました。その後、母は亡くなり、妹は失意のうちに子供を出産しました。伊周はその後も大宰府に留まり、その後の人生については不明です。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/236007/藤原伊周は、左遷された後も、母や妹を心配していたんですね。

彼の心の奥底には、家族への愛情があったことがわかります。

藤原伊周は、病死により1010年2月14日(寛弘7年1月28日)に亡くなりました。

享年37歳でした。

死因は病死ですが、具体的な病名は不明です。

叔父である藤原道長との権力闘争に敗れ、失意のうちに亡くなったとされています。

藤原伊周は、晩年に息子や娘たちに遺言を残しました。

息子には「人に追従して生きるよりも、出家しなさい」と、出家することを勧めたと言われています。

また、娘たちには「くれぐれも宮仕えをして、親の名を汚すようなことがないようにしなさい」と、宮仕えに気を付けるように言い聞かせたとされています。

藤原伊周の子孫には、現代の天皇陛下や、明治神宮宮司の九条道成さん、元総理大臣の細川護煕さんなど、歴史上重要な人物が多くいます。

藤原伊周の長女は、藤原道長の次男に嫁ぎ、その子孫が藤原忠実となりました。

藤原忠実は、のちに五摂家と呼ばれることになる、5つの藤原氏の家の基礎を築いた人物です。

五摂家から天皇家へ何度も女性が輿入れしたため、藤原伊周の血筋は、五摂家と天皇家に引き継がれています。

現在も、五摂家は続いており、5つの家の当主は、藤原伊周の子孫にあたります。

藤原伊周は、権力闘争に敗れ、悲劇的な最期を迎えた人物ですが、その子孫は、日本の歴史に大きな影響を与え続けています。

彼の生涯は、権力闘争の残酷さと、血縁の力強さを示す物語と言えるでしょう。

藤原伊周は、晩年に息子や娘たちに遺言を残していたんですね。彼の子供たちに対する愛情を感じます。

権力闘争の敗北:伊周の失敗と道長の成功

藤原伊周はなぜ失脚したのか?

自信過剰と軽率な行動

藤原道長は、藤原伊周の才能を恐れていたのでしょうか? 。

✅ 藤原道隆の死後、関白の座を巡って道隆の息子・藤原伊周と弟・藤原道長が争った。

✅ 道長は東三条院詮子の支援を受け、関白の座に就く。伊周はこれに反発し、道長との衝突を繰り返す。

✅ 伊周は花山法皇の従者と乱闘を起こし、その責任を問われて左遷され、権力争いから脱落した。

さらに読む ⇒歴史人 | 歴史の魅力を全力で伝えるエンタメマガジン出典/画像元: https://www.rekishijin.com/36709藤原伊周と藤原道長の権力闘争は、まさに歴史のドラマですね。

道長は、伊周よりも優れた政治手腕を持っていたと言えるでしょう。

平安時代中期、藤原氏の権力闘争の渦中にいた藤原伊周は、才能豊かで野心に満ち溢れていたものの、叔父である藤原道長との確執により、最終的に失脚しました。

伊周の失敗は、自信過剰で軽率な行動、周囲との軋轢を生む態度、そして慎重さに欠ける感情的な行動に起因すると考えられます。

特に、993年の内宴での大臣の横に座る行為や、長徳の変における花山法皇襲撃計画は、彼の欠点を露呈する出来事でした。

一方、道長は慎重な戦略と人脈を駆使し、政治的な基盤を固め、権力を掌握していきました。

伊周の失敗は、彼の性格的な欠陥と、道長の優れた手腕との対比によって明らかになり、平安貴族社会における権力闘争の残酷さを示しています。

藤原伊周は、自信過剰で軽率な行動を繰り返していたようですね。彼の失敗は、周囲との関係を良好に築けなかったことにもあるのかもしれません。

才能と野心の悲劇:藤原伊周の生涯

藤原伊周はなぜ権力を失ったのか?

道長との権力争いに敗れたため

藤原伊周は、才能豊かで野心を持った人物でしたが、権力争いに敗れてしまったんですね。

公開日:2024/06/18

✅ 藤原定子の生涯について、一条天皇の寵愛を受けた中宮としての生活や一族の没落、そして力強く生きた女性としての側面が解説されています。

✅ 清少納言の謎多き人物像について、紫式部との対比や『枕草子』執筆背景、中宮定子との関係などが紹介されています。

✅ 花山天皇の面白エピソードが紹介されています。中央の政権争いに敗北し、出家・退位した理由やその他興味深い逸話が解説されています。

さらに読む ⇒【戦国BANASHI】日本史・大河ドラマ・日本の観光情報サイト出典/画像元: https://sengokubanashi.net/person/fujiwaranokorechika/藤原伊周の生涯は、才能と野心、そして悲劇が交錯した物語ですね。

彼は、権力争いに飲み込まれてしまったとも言えるかもしれません。

藤原伊周は、関白藤原道隆の嫡男として生まれ、父の後継者として期待されていました。

しかし、叔父の藤原道長との権力争いに敗れ、左遷されて生涯を閉じた人物です。

伊周は、幼い頃から優れた才能を発揮し、父道隆の後を継いで関白の座につくことが期待されていました。

しかし、道隆の死後、道長が関白となり、伊周は権力から遠ざけられました。

伊周は道長に対して様々な抵抗を試みましたが、結局は道長に敗れ、大宰府に左遷されました。

その後、罪を許されて帰洛しますが、二度と権力の座には返り咲くことができませんでした。

伊周は、才能豊かでありながらも、権力争いに敗れ、悲劇的な生涯を送った人物と言えるでしょう。

彼の物語は、当時の貴族社会における権力闘争の残酷さと、才能ある者が権力争いに巻き込まれる悲劇を描いています。

藤原伊周の物語は、当時の貴族社会における権力闘争の残酷さと、才能ある者が権力争いに巻き込まれる悲劇を描いているんですね。

藤原伊周は、才能豊かでありながらも、権力闘争に敗れ、悲劇的な最期を迎えた人物でした。

彼の生涯は、当時の貴族社会における権力闘争の残酷さを物語っています。

💡 藤原伊周は、叔父である藤原道長との権力闘争に敗れ、政治の舞台から姿を消しました。

💡 藤原伊周は、才能豊かでありながらも、権力争いに巻き込まれ、悲劇的な最期を迎えた人物と言えるでしょう。

💡 彼の生涯は、平安時代の権力闘争の残酷さと複雑さを物語っています。