蔦屋重三郎は、江戸時代のメディア王だった!?吉原細見とは!?

江戸のメディア王、蔦屋重三郎が出版した「吉原細見」。遊郭の地図や遊女の情報が満載!江戸文化と出版の秘密に迫る!

💡 蔦屋重三郎は、江戸時代の出版人であり、「江戸文化の仕掛け人」と呼ばれていた人物です。

💡 重三郎は、吉原のガイドブックである「吉原細見」の販売権を獲得するなど、出版事業を拡大しました。

💡 重三郎は、狂歌や黄表紙など、当時の流行を取り入れた出版物を積極的に刊行し、メディア王としての地位を築きました。

それでは、まず蔦屋重三郎の生涯について詳しく見ていきましょう。

メディア王・蔦屋重三郎の生涯

蔦屋重三郎はどんな影響を与えた?

江戸文化の発展に貢献

重三郎は、当時としては画期的な出版戦略を用いて、多くの人々に書籍を届けていたんですね。

✅ 蔦屋重三郎は、江戸時代の出版人であり、「江戸文化の仕掛け人」「名プロデューサー」「メディア王」と称されるほど、浮世絵の芸術的名声にも貢献した人物です。

✅ 吉原育ちの重三郎は、20代で書店「耕書堂」を開業し、吉原のガイドブック「吉原細見」の販売権を獲得するなど、様々な戦略で出版事業を拡大しました。

✅ 重三郎は、狂歌や黄表紙などの娯楽文化を取り入れた出版物を積極的に刊行することで、江戸の人々に愛される作品を生み出し、メディア王としての地位を築き上げました。

さらに読む ⇒Tokyo Art Beat出典/画像元: https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/tsutaya-juzaburo-berabou-insight-202412蔦屋重三郎は、まさに時代の寵児だったと言えるでしょう。

1750年(寛延3年)、吉原で生まれた蔦屋重三郎は、江戸時代のメディア王として名を馳せました。

1774年(安永3年)に始めた本屋は、1783年(天明3年)には日本橋に「耕書堂」を開き、出版を通じて江戸文化の発展に大きく貢献しました。

重三郎が活躍した18世紀の江戸時代は、10代将軍・徳川家治の治世で、田沼意次が側用人として実権を握っていました。

田沼意次は重商主義政策を推進し、通貨改革や海外貿易を進めたことで、江戸は活況を呈し、歌舞伎や浮世絵など江戸文化が花開きました。

しかし、一方で農村は困窮し、格差が拡大しました。

重三郎はこのような活気ある江戸で、本屋として成功を収め、新しい作家や絵師を発掘し、出版を通じて彼らの作品を世に送り出すことで、江戸文化を牽引したのです。

重三郎は、本当に様々なことに取り組んでいて、まさに時代の先駆者だったと思います!

吉原細見:江戸時代の遊郭ガイドブック

吉原細見は誰が独占状態を実現した?

蔦屋重三郎

吉原細見は、江戸時代に多くの人々に愛されていたんですね。

✅ 江戸時代の出版は、堅い内容の書物問屋と娯楽性の高い地本問屋に大きく分かれており、鱗形屋孫兵衛は江戸根生いの地本問屋として草双紙や芝居本などを出版していました。

✅ 鱗形屋孫兵衛は、享保中期(1725年頃)以降、複数の版元が手がけていた『吉原細見』を単独事業として出版しており、安永3年(1774)には蔦屋重三郎に改め役を依頼しています。

✅ 翌年には、黄表紙文学の先駆けとなる『金々先生栄花夢』を出版し、大きな成功を収めました。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/86227吉原細見は、当時の吉原の様子を知る上で貴重な資料ですね。

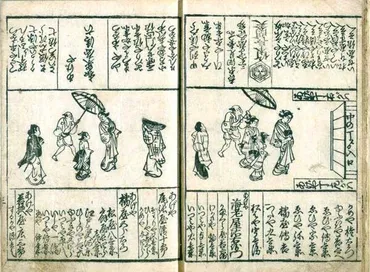

蔦屋重三郎が出版していた『吉原細見』は、江戸幕府公認の遊郭である吉原の案内書で、遊女の名前、遊女屋の名前、遊女の階級、料金、地図などが記載されていました。

このガイドブックは、吉原で遊ぶための必須アイテムとして、多くの遊客に利用されていました。

吉原細見の歴史は古く、遊女評判記という形で始まりました。

その後、評判物が細見に発展し、享保期には横長形式の横本が登場しました。

鱗形屋孫兵衛が横本時代の代表的な版元として独占状態を実現しましたが、安永四年(1775年)に蔦屋重三郎が版元として参入し、鱗形屋との競争を経て、天明三年(1783年)には独占状態を築きました。

蔦屋重三郎の吉原細見は、横型から縦型へと形式が変わり、大きさは縦18センチ前後、横10センチ前後と大型化しました。

また、それまでは華やかな題がつけられていたものを「吉原細見」と総称するようになり、戯作者が序文を書くようになりました。

その後、玉屋山三郎が独占状態を実現し、吉原細見は明治時代まで発行され続けました。

吉原細見は、まるでタイムスリップしたような気分になりますね!

蔦屋重三郎と吉原細見

蔦屋重三郎は吉原で何の出版で成功した?

吉原細見

重三郎は、吉原細見を販売することで、出版事業を拡大していったんですね。

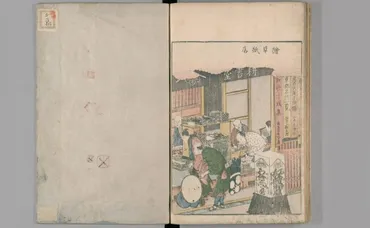

✅ 蔦屋重三郎は、吉原の入り口に書店「耕書堂」を開業し、「吉原細見」という吉原のガイドブックを販売していました。

✅ 「吉原細見」は、吉原の各町、遊女屋、遊女の情報、イベント情報などを詳細に紹介しており、当時の遊客にとって必須の情報源でした。

✅ 重三郎は、「吉原細見」の改め役を委託され、貸本業を通じて得た情報やコネクションを出版業に活用することで、事業を拡大していきました。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/cae1b46f2c3d28f2c63e142ac6e8d27e08a90807重三郎は、情報収集能力と出版戦略に長けていたことがわかります。

蔦屋重三郎は、安永元年(1772年)、23歳の時に吉原の大門口に書店「耕書堂」を開店しました。

翌年には、吉原の遊客向けの情報誌『吉原細見』の販売を開始し、吉原の詳細な情報が詰まったガイドブックとして人気を博しました。

このガイドブックには、遊女屋、遊女の名前や等級、芸者や茶屋の情報、イベント情報などが詳細に記載され、春と秋の年2回刊行されていました。

重三郎は安永3年(1774年)には、吉原の事情に精通していることから、鱗形屋孫兵衛版『吉原細見』の改め役を委託され、最新情報を提供する役割を担いました。

書店経営に加え、貸本業も営んでいた重三郎は、吉原の遊郭や茶屋に出入りすることで、情報収集とコネクション作りを進め、得られた情報を出版業で活用していきました。

吉原細見は、当時の遊客にとって必要不可欠な情報源であり、重三郎の書店経営と出版活動を支える重要な存在でした。

重三郎は、まさに時代の流れを見抜く天才だったんですね!

吉原細見の進化と成功

蔦重の細見が成功した理由は?

情報提供と利便性の向上

吉原細見は、江戸時代の人々の生活を知る上で重要な資料ですよね。

公開日:2024/06/20

✅ 吉原細見は江戸幕府公認の遊郭である吉原の案内書で、遊女名、遊女屋名、遊女の階級、料金、地図などを記載していました。

✅ 吉原細見は、当初は「遊女評判記」という形で始まり、その後、横長形式の「横本」を経て、蔦屋重三郎の登場により縦長形式の「縦本」へと進化しました。

✅ 蔦屋重三郎は、鱗形屋が独占していた吉原細見の発行市場に参入し、形式や内容を革新することで、最終的に独占的な地位を確立しました。

さらに読む ⇒蔦重ワールド出典/画像元: https://tsutajuu.com/yosiwarasaiken/重三郎は、吉原細見を進化させることで、出版事業を成功させました。

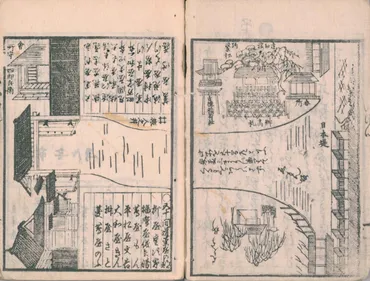

蔦重が吉原細見の出版で成功を収めた要因の一つに、従来の細見より優れた情報提供と利便性を追求したことが挙げられます。

蔦重は、吉原内の道の地図を掲載し、店の場所と所属する遊女を一覧できるようにすることで、顧客が初めてのお店にも行きやすくなるように工夫しました。

また、情報をまとめることで、従来の細見に比べてページ数を半分に減らし、紙代を節約しました。

さらに、冊子の大きさを従来より大きくすることで、情報をより多く掲載することが可能になりました。

これにより、冊子の厚みが薄くなり、持ち運びやすくなりました。

蔦重の細見は、情報量が多く、わかりやすく、持ち運びやすいという点で、顧客に高く評価され、蔦重の出版事業の成功に大きく貢献しました。

重三郎は、時代に合わせて変化していくことが重要だと気づいたんですね。

出版プロデューサーとしての蔦屋重三郎

蔦屋重三郎は何者だった?

江戸時代の出版プロデューサー

重三郎は、出版だけでなく、様々な分野で活躍していたんですね。

公開日:2024/10/05

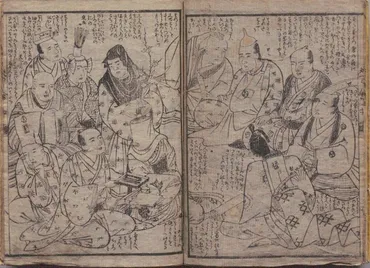

✅ 蔦重は、「版元」という肩書きを持つ、江戸中期を代表する名物男であり、遊郭・吉原で生まれ、現代でいうプロデューサーとして、浮世絵師や戯作者の才能を生かし、時代に沿ったエンタメ本を生み出した人物である。

✅ 「版元」は、出版を請け負う業者であり、特に蔦重が活躍した江戸の地本問屋は、現代の雑誌社や電波媒体のように、時代の流れに敏感に反応し、流行するものをすかさず出版する、まさに「その時売れるもの」を「即座に作る」存在だった。

✅ 蔦重は、自身で作品を制作するのではなく、戯作者や絵師など、才能ある人々の才能を引き出し、彼らの間で盛り上がった面白いものを作品に結び付けていった。彼は、才能ある人々の間をうまく泳ぎまわり、彼らの才能を最大限に引き出し、時代の寵児として大きな成功を収めた。

さらに読む ⇒美術展ナビ出典/画像元: https://artexhibition.jp/topics/news/20241002-AEJ2396101/重三郎は、まさに「江戸時代のプロデューサー」だったと言えるでしょう。

蔦屋重三郎は、江戸時代の出版プロデューサーとして活躍し、数多くの書籍を出版・プロデュースしました。

国立国会図書館デジタルコレクションには、重三郎が出版者として関わった書籍を多数閲覧できます。

主な出版物としては、吉原細見、大通人好記、虚言八百万八伝、万金談、花が見度くば芳野の由来、景清百人一首、雛形意気真顔、年始御礼帳、老莱子、絵本詞の花、百人一首和歌始衣抄、日本一阿房鑑、天筆阿房楽、画本虫ゑらみ、笑府衿裂米、心学時計草、新鋳小判、怪談筆始、四遍搨心学草帋、竜宮苦界玉手箱、駿河舞、身体開帳略縁起、東都名所一覧などがあります。

これらの出版物を通して、蔦屋重三郎という人物とその時代を深く理解することができます。

重三郎は、本当に才能あふれる人物だったんですね!

蔦屋重三郎は、時代のニーズを見抜き、出版事業を成功させた人物でした。

💡 蔦屋重三郎は、吉原細見を販売することで出版事業を拡大しました。

💡 重三郎は、様々な分野で活躍し、時代の寵児と呼ばれていました。

💡 重三郎は、現代でも注目される「江戸文化の仕掛け人」でした。