日本の少子高齢化問題とは? 影響と対策を徹底解説!(人口、労働力、社会保障?)加速する少子高齢化と日本の未来への影響

日本の少子高齢化は待ったなし!労働力不足、社会保障制度の危機、経済停滞… 深刻な問題が山積みです。しかし、未来を諦める必要はありません。若者の未来不安を解消し、子育て支援を充実させ、高齢者が活躍できる社会を築くことが重要です。FP相談で資産形成、多様な価値観の尊重、そしてウェルビーイングな社会を目指しましょう!日本は、課題先進国として、持続可能な社会のモデルケースとなるために動き出す。

将来への備えと社会保障制度の課題

将来のお金、どうする?FP相談で資産運用を学ぶメリットは?

収入やライフステージに合わせ、資産運用のアドバイスが受けられます。

少子高齢化は、将来への不安を増大させ、将来の資金計画の重要性を高めています。

この章では、将来への備えとして、FP(ファイナンシャルプランナー)の活用、そして社会保障制度の課題について解説していきます。

✅ FP(ファイナンシャル・プランナー)は、個人のライフプランに基づき、お金に関する幅広い知識を活用して、目標達成を支援する専門家である。

✅ FP資格を取得すると、独立や金融業界への就職・転職に有利になるだけでなく、企業内でのキャリアアップにもつながる。また、自身のライフプラン作成にも役立つ。

✅ FPの活躍シーンは、独立コンサルタント、FP事務所への就職・転職、企業内での活躍、そして自身の人生設計への活用など、多岐にわたる。

さらに読む ⇒資格合格パートナー「スタディング」|オンライン通信講座で難関資格対策出典/画像元: https://studying.jp/fp/about.html将来への不安を解消するためには、個々の状況に合わせた資金計画が不可欠です。

FPへの相談も一つの有効な手段ですね。

少子高齢化は、将来への経済的不安を抱える若者を増加させ、将来の資金計画を立てることの重要性が増しています。

FP(ファイナンシャルプランナー)への無料相談を活用し、個々の収入やライフステージに合わせた資産運用のアドバイスを受けることが推奨されています。

経済面では、労働力人口の減少による市場縮小、投資魅力の低下、労働力不足による長時間労働の深刻化、少子化のさらなる進行といった悪循環が懸念されます。

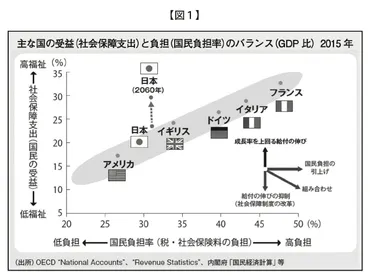

自治体は、税収の減少、社会保障費の増大、地域社会の活力低下といった問題を抱え、社会保障制度は、現役世代の負担増、制度の持続可能性の低下、医療・介護サービスの需要増大といった課題に直面します。

今のうちに将来を見据えた計画を立てることが重要ですね。社会保障制度の課題も、将来の生活に大きく関わってきますね。

少子高齢化がもたらす社会の変化と課題

少子高齢化、日本はどうなる?メリット・デメリットは?

社会保障負担増、経済停滞、新たな助け合いが急務。

少子高齢化は、日本社会の様々な側面に影響を与えています。

この章では、少子高齢化がもたらす社会の変化と課題について、多角的に考察していきます。

公開日:2025/01/17

✅ 日本の人口は今後100年で大幅に減少し、高齢化率が上昇する。地方では人口減少がより深刻化し、サービスの縮小や社会保障への影響が懸念される。

✅ 人口減少に伴い、高齢者の単身世帯が増加し、現役世代の負担が増大する。従来の家族機能の縮小や、支援を必要とする層の多様化に対応する必要がある。

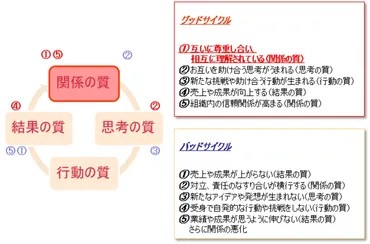

✅ 地域社会では連帯やコミュニティ意識が弱体化し、経済面、行財政面、そして民間事業の縮小が進む。家族機能の社会化や地域における助け合いの再構築が課題となる。

さらに読む ⇒一般社団法人平和政策研究所出典/画像元: https://ippjapan.org/archives/8718少子高齢化は、良い面と悪い面の両方を持っています。

それぞれの側面を理解し、より良い社会を築くための対策を講じることが重要です。

少子高齢化は、日本社会に様々な影響を与えています。

晩婚化、経済的不安、子育て支援の不足、長時間労働とワークライフバランスの課題、社会的な価値観の変化、医療技術の進歩などが少子高齢化を加速させる要因として挙げられます。

少子高齢化には、高齢者向け産業の成長、教育・子育てコストの軽減、労働環境の改善、社会的な成熟といったメリットがある一方、社会保障制度への負担増、経済成長の停滞、地方の過疎化、家族・コミュニティの負担増、イノベーションの停滞、労働力不足といったデメリットも存在します。

家族機能の縮小、地域における互助機能の縮小、社会的連帯の低下、コミュニティ意識の薄弱化といった問題に対処するため、新たな助け合いの仕組み作りが急務です。

少子高齢化は、これからの日本の未来を考える上で避けて通れない問題ですね。色々な側面から見ていく必要がありそうです。

持続可能な社会の構築に向けて

日本が目指すべき社会とは?

ウェルビーイングが実現された、豊かで持続可能な社会

持続可能な社会を構築するためには、ウェルビーイングの実現が不可欠です。

この章では、ウェルビーイングの重要性、そして持続可能な社会の実現に向けた取り組みについて解説していきます。

✅ ウェルビーイングは、身体的、精神的、社会的に満たされた「良い状態」を意味し、幸福や健康の指標として注目されている。SDGsの次の目標として、より人間の幸福に焦点を当てたSWGs(Sustainable Well-being Goals)が提唱されている。

✅ ウェルビーイングは、日本では福利厚生を意味するウェルフェアとは異なり、ウェルビーイングを実現する手段の一つとしてウェルフェアがあるという関係性である。

✅ ギャラップ社による大規模調査など、ウェルビーイングに関する研究が進んでおり、生産性向上などの効果が期待されている。

さらに読む ⇒モチベーションクラウド|組織改善ならモチベーションクラウド出典/画像元: https://www.motivation-cloud.com/hr2048/c221ウェルビーイングを実現するためには、社会全体での意識改革と具体的な取り組みが必要です。

未来を担う若者の積極的な参加も不可欠ですね。

日本は、少子高齢化という課題解決の先進国として、気候変動、資源の枯渇、格差や分断といった地球規模課題にも対応し、豊かさと持続可能性を両立する社会を構築する先駆者としての役割を果たす必要があります。

そのために、すべての人が心身ともに健康で幸せに生きられる社会、すなわちウェルビーイングが実現された社会を目指すべきです。

幸福と健康には、富や名声よりも、良質な人間関係が重要であり、意見や立場の異なる人々への寛容さが不可欠です。

少子高齢化対策として、仕事と育児の両立支援、経済的支援、子育て環境の整備などが重要となります。

高齢化対策としては、健康寿命の延伸、介護サービスの充実、高齢者の就労支援などが求められます。

若者が積極的に社会問題に関心を持ち、情報発信やボランティア活動、政策への提言などを行うことが日本の将来を切り開くために重要です。

ウェルビーイングという考え方は、とても興味深いですね。日本の将来のためにも、積極的に取り組んでいくべき課題だと感じました。

本記事では、少子高齢化の現状と対策について解説しました。

未来のため、私たち一人ひとりができることを考え、行動していきましょう。

💡 少子高齢化は、人口減少、労働力不足、社会保障制度の課題など、様々な問題を引き起こしています。

💡 政府、企業、個人レベルで、それぞれの対策を講じ、持続可能な社会の構築に向けて取り組む必要があります。

💡 ウェルビーイングの実現を目指し、誰もが心身ともに健康で幸せに生きられる社会を構築することが重要です。