始皇帝の真実とは?「雲湖朕鎮」の真相とは!?

始皇帝の真実、意外な言葉の由来&秦王朝崩壊の真実!万里の長城建設、文字統一の裏に隠された残酷な真実とは?「雲湖朕鎮」の謎を解き明かし、始皇帝の生涯と秦王朝興亡の物語を紐解く!

💡 始皇帝は秦の統一と、中華帝国の基礎を築いた人物です。

💡 始皇帝は、法治主義や郡県制など、現代でも見られる政治制度を導入しました。

💡 始皇帝は、焚書坑儒などの厳しい政策を行い、思想統制を行ったことでも知られています。

それでは、始皇帝の生涯について詳しく見ていきましょう。

始皇帝の功績と課題

始皇帝はどんな業績を残した?

統一と改革

始皇帝の功績と課題について詳しく解説していきましょう。

✅ 秦の始皇帝による「焚書坑儒」は、儒教精神の根幹である徳を否定し、官民一体の平和な社会を一変させました。

✅ この政策は、思想の統制と個人の自由を制限した毛沢東や習近平政権下の中国に見られる専制政治体制、そしてGHQによる戦後日本の統治にも共通点が見られます。

✅ 始皇帝は、法治主義、郡県制、万里の長城の修復など、中央集権的な体制を確立し、軍事力増強や東西交易の活発化によって、中華帝国の基礎を築きました。

さらに読む ⇒ゴールドライフオンライン|個性溢れる表現者が主役のWEBメディア出典/画像元: https://renaissance-media.jp/articles/-/13697始皇帝の功績は素晴らしいですが、その一方で厳しい政策も行ったことが分かります。

始皇帝は、秦の統一戦争を完了させただけでなく、万里の長城の建設や文字の統一など、様々な功績を残しました。

しかし、その一方で、厳しい統治や焚書坑儒など、多くの批判も浴びています。

始皇帝は、水銀を飲んで亡くなったとも言われています。

始皇帝の生涯は、戦乱と改革の時代であり、中華の歴史に大きな影響を与えた人物と言えるでしょう。

始皇帝の生涯は、本当に興味深いですね。

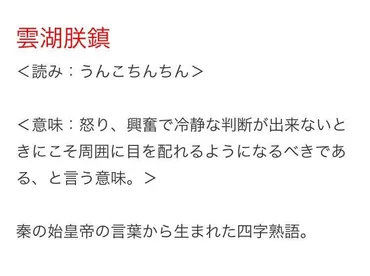

「雲湖朕鎮」の真相

「雲湖朕鎮」って本当にある言葉なの?

ガセネタの可能性が高い

「雲湖朕鎮」の真相について、詳しく調べていきましょう。

✅ サントリーは、サントリー天然水猫キャップを抽選で22名にプレゼントするキャンペーンを開催しています。

✅ 猫キャップは、ペットボトルのキャップの上から装着できるかわいい猫の形をしたキャップです。

✅ 応募方法は、サントリーの公式Twitterアカウントをフォローし、対象のツイートをリツイートするだけです。

さらに読む ⇒みんなの反応どうでしょう出典/画像元: https://minhan.jp/9214/1000「雲湖朕鎮」という言葉を初めて聞きました。

「雲湖朕鎮(うんこちんちん)」は、秦の始皇帝が怒りを鎮めた際に発した言葉に由来する四字熟語とされています。

湖に映る雲を見て冷静さを取り戻したことから、「怒りを鎮める」という意味を持ち、周囲に目を配り冷静であることの重要性を説く言葉としても用いられるようになりました。

しかし、この言葉はガセネタである可能性が高いです。

広辞苑やwikipediaにも掲載されておらず、実際に秦の始皇帝がそのような言葉を発したという史実も確認されていません。

「雲湖朕鎮」という言葉は、現代で創作された可能性が高いと考えられます。

ネット上では、この言葉の由来について様々な憶測が飛び交っていますが、明確な根拠は存在しません。

したがって、「雲湖朕鎮」は単なる言葉遊びであり、実際に存在する四字熟語ではないと結論付けることができます。

なるほど。現代で創作された言葉だったんですね。

秦の統一と崩壊

秦王朝はなぜ短命に終わったのか?

民衆の負担増大と暴政

秦の統一と崩壊について解説していきます。

公開日:2021/06/20

✅ 始皇帝(秦の始皇帝)は、中国を初めて統一し、「皇帝」を名乗った人物です。彼は、法家思想に基づく中央集権化を推し進め、度量衡、文字、貨幣を統一し、阿房宮や万里の長城などの大規模な土木工事を行いました。

✅ 始皇帝は、思想や言論統制を目的とした「焚書坑儒」を行い、儒学者を迫害しました。また、全国に郡県制を導入し、中央集権体制を強化しました。

✅ 始皇帝の死後、秦王朝はわずか15年で滅亡しましたが、秦は中国社会の基礎を築いたとされています。

さらに読む ⇒世界の歴史まっぷ | 世界史用語を国・時代名・年代・カテゴリから検索出典/画像元: https://sekainorekisi.com/glossary/%E5%A7%8B%E7%9A%87%E5%B8%9D/始皇帝の死後、秦はわずか15年で崩壊したんですね。

秦は戦国時代、七雄の中で最も西に位置し、早くから改革を実施して国力を蓄え、前221年に中国全土を統一しました。

秦王政(始皇帝)は郡県制の中央集権体制を確立し、貨幣・度量衡・文字を統一、万里の長城の建設など、広大な領土を管理するための政策を行いました。

しかし、外征や土木工事による民衆の負担増大、焚書坑儒による知識人の弾圧、始皇帝の死による権力闘争など、秦は内政面で不安定化し始めました。

始皇帝の死後、実権を握った宦官の趙高は、暗愚な二世皇帝を操り、有能な丞相李斯を処刑するなど、暴政を繰り返しました。

その結果、前209年に陳勝・呉広の乱が勃発し、秦王朝は急速に崩壊。

わずか15年で滅亡しました。

秦の滅亡は、中央集権体制の弊害と、権力掌握に対する人間の欲望が招いた悲劇として、後世に語り継がれています。

秦の始皇帝嬴政は、中国史上初の統一王朝を築き、皇帝という称号を自称しました。

彼は、自らを「徳は三皇に匹敵し、功績は五帝を超える」と宣言し、その権威と特異な気質を示すために「朕」という言葉を自称として選びました。

「朕」という言葉は、左側に小舟、右側に火に関連する符号を持つ文字で構成され、帝王が舵を取り、国家の運命を掌握する象徴とされました。

また、水と火は生命と文明の源とされ、秦の始皇帝が「朕」を選んだのは、この言葉が持つ深い意味と、彼が望む秦朝の繁栄が一致していたからだと考えられます。

しかし、秦の始皇帝の統治は、民衆に必ずしも恩恵をもたらすものではありませんでした。

大規模な建設プロジェクトは民衆の負担を増大させ、最終的に秦朝は崩壊しました。

これは、強大な力と野心があっても、民衆の支持を得られなければ、歴史に見捨てられることを示しています。

唐の太宗李世民の言葉「水は舟を載せることも、覆すこともあります」は、この教訓を物語っています。

秦の統一と崩壊は、当時の社会状況を考えると必然だったのかもしれませんね。

始皇帝の生涯は、功績と課題の両方を含んだ、複雑なものでした。

💡 始皇帝は、中国を統一し、中華帝国の基礎を築いた人物です。

💡 始皇帝は、法治主義や郡県制などの制度を導入しました。

💡 始皇帝は、焚書坑儒など、厳しい政策も行っており、後世に様々な議論を生んでいます。