藤原道長と文学作品の関係!意外な事実が明らかに?藤原道長と文学作品の関係とは!?

平安時代を彩った権力者藤原道長と「源氏物語」作者紫式部の関係に迫る! 政治、文化、そして愛? 2人の複雑な関係から見えてくる平安貴族たちの世界を覗いてみよう。

💡 藤原道長は、平安時代中期に権勢を誇った貴族である。

💡 道長の生涯と周囲の人々、政治情勢は当時の文化や社会を知る上で重要な資料となっている。

💡 道長の影響は、文学作品にも見られる。

それでは、藤原道長と文学作品の関係について詳しく解説してまいります。

藤原道長と文学作品

藤原道長はどんな人物で、どんな影響を与えたの?

平安中期の実力者、文化にも貢献

藤原道長は、平安時代中期に権勢を誇った貴族であり、その生涯と周囲の人々、政治情勢は、当時の文化や社会を知る上で重要な資料となっています。

公開日:2016/06/23

✅ この記事は、藤原道長と彼の時代に書かれた3つの文学作品、「源氏物語」、「栄花物語」、「御堂関白記」の関係について解説しています。

✅ 「源氏物語」の作者である紫式部は道長の娘の女房であり、道長が娘の教育のために書かせたとされる説や、光源氏のモデルに道長が含まれる可能性などが紹介されています。

✅ 「栄花物語」は道長の栄華とその後を描き、道長の妻や娘の女房が作者である説が有力です。道長の権力闘争の犠牲になった人々についても描かれ、道長の栄光だけでなく影の部分もクローズアップしています。また、「御堂関白記」は道長自身の日記で、平安時代の政治や文化に関する貴重な資料となっています。

さらに読む ⇒歴史をわかりやすく解説!ヒストリーランド出典/画像元: https://history-land.com/michinaga-literature/藤原道長が政治、文化、そして文学に与えた影響について、改めて深く理解することができました。

藤原道長は、平安時代中期に権勢を誇った貴族であり、その生涯と周囲の人々、政治情勢は、当時の文化や社会を知る上で重要な資料となっています。

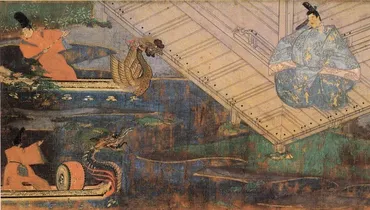

彼の影響は文学作品にも見られ、特に「源氏物語」「栄花物語」「御堂関白記」の3作品は道長と深い関わりを持っています。

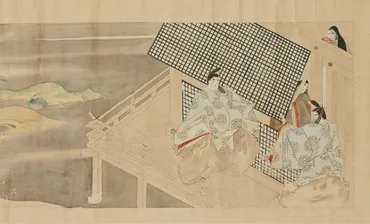

「源氏物語」の作者である紫式部は道長の娘・彰子の女房であり、道長が娘の教育用に書かせたとされています。

物語には、女性たちの心の機微や宮廷社会の様子が描かれており、当時の貴族社会における女性たちの教育資料と考えられています。

また、道長の娘の教育のために、道長は「源氏物語」の原稿の断片を妹の妍子に渡したという記録が残っています。

光源氏のモデルには複数の説がありますが、道長の政治家としての側面が投影されているという見方も存在します。

「栄花物語」は宇多天皇から堀河天皇までの約200年の宮廷貴族社会を描いた歴史物語です。

道長の妻や娘の女房であった赤染衛門が作者とされ、道長の栄華と権力掌握、そしてその影の部分を描いています。

道長の娘たちが天皇に嫁ぐ様子が描かれる一方、道長との権力闘争に敗れた者や、天皇の寵愛をめぐる争いに巻き込まれた女性たちの悲劇も描かれています。

また、「栄花物語」は「源氏物語」の影響を受けて書かれたという説もあります。

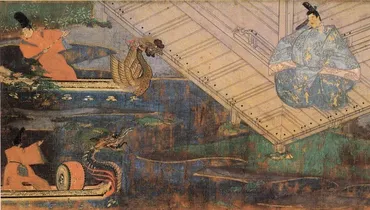

「御堂関白記」は道長自身の日記であり、995年から断続的に書かれたものです。

道長の政治活動や私生活、当時の社会の様子などが記録されており、貴重な歴史資料となっています。

これらの文学作品は、藤原道長という人物を通して、平安時代中期の貴族社会や文化、政治、人々の生活を垣間見ることができます。

それぞれの作品は、道長とその時代を異なる角度から描き出し、当時の社会や文化を理解する上で重要な役割を果たしています。

藤原道長の権力闘争は、当時の貴族社会の複雑さを示していて興味深いです!

藤原道長と『源氏物語』

道長はなぜ源氏物語の執筆を支援したの?

藤原氏の権力維持のため

藤原道長は、政権の座に就くまでの道のりは決して平坦ではなかったのですね。

公開日:2024/06/30

✅ 藤原道長は平安時代中期の公卿であり、藤原氏の中でも特に勢力の強かった北家に生まれました。

✅ 彼は26歳で権大納言に任命され、順調に出世していましたが、五男であったため、兄たちほどの出世は難しいと考えられていました。

✅ しかし、兄たちが疫病で亡くなったことで、道長の立場は大きく変わり、姉・詮子の支持を得て政権の座に就き、外祖父として摂政に任命されました。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1162143藤原道長の策略によって、『源氏物語』は権謀術数の物語としての側面も持ち合わせているのですね。

源氏物語は、藤原道長の娘・彰子に仕えていた紫式部が、寛弘5年(1005)以前から書き始めていたと考えられています。

道長は、式部の作品を高く評価し、執筆を支援していたともいわれています。

源氏物語は、源氏のリーダー格である光源氏を主人公とした物語ですが、源氏一族は藤原氏と並ぶ中央政界の有力派閥であり、藤原氏と対立する存在でした。

道長が、ライバル氏族である源氏を主人公にした源氏物語の執筆を支援したのは、源氏を懐柔し、藤原氏の権力を維持するための策略だったと考えられています。

源氏を主人公にすることで、源氏の栄華と藤原氏の権威を対比させ、藤原氏の優位性を示そうとしたのかもしれません。

また、源氏凋落の物語を描くことで、藤原氏の権力維持を世間に納得させようとしたとも考えられます。

道長の策略は成功し、『源氏物語』は後世まで語り継がれる名作となりました。

しかし、同時に、藤原氏の権威が失墜し、源氏への同情を生む結果となりました。

『源氏物語』は、藤原道長と紫式部という二人の天才が織りなした、権謀術数と美の物語と言えるでしょう。

道長の策略は成功したとはいえ、源氏への同情を生んだというのは意外です。

藤原道長の日記『御堂関白記』の世界遺産としての価値

なぜ「御堂関白記」は世界的に貴重な史料と言えるのか?

日本の歴史と文化を知る貴重な記録

世界記憶遺産に登録された『御堂関白記』は、貴重な史料なのですね。

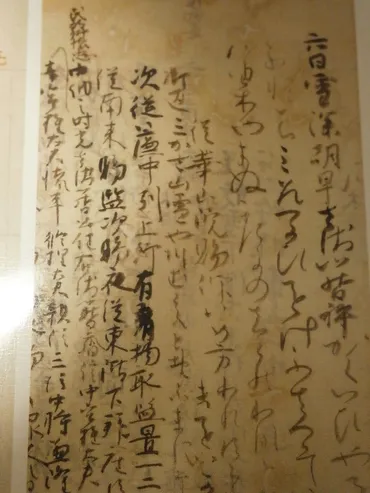

✅ 「世界記憶遺産 御堂関白記セット」は、2013年の東京国立博物館特別展「和様の書」で販売された、藤原道長の「御堂関白記」関連グッズです。

✅ セット内容は、A4クリアファイル1枚、絵ハガキ2枚で、500円という価格で販売されました。

✅ 「御堂関白記」は、藤原道長の自筆の具注暦で、歴史的価値が高く、2013年にユネスコの世界記憶遺産に登録されました。

さらに読む ⇒世界記憶遺産 御堂関白記セット」 : 藤原氏と古代史推進委員会出典/画像元: https://kujoh-hujiwarashi.blog.jp/archives/1015817570.html平安時代の貴族が日記を残していたこと自体が貴重で、当時の社会状況を知る上で非常に重要な資料だと分かりました。

『御堂関白記』は藤原道長の自筆による日記であり、日本政府から初めてユネスコの世界記憶遺産に推薦された史料です。

本記事は、なぜ『御堂関白記』が世界的に見ても貴重な史料であるのかについて解説しています。

まず、世界的に見て古い時代の日記がほとんど残っていない現状を説明しています。

ヨーロッパや中国では、日記よりも文芸や正史が重視されていたため、日記は記録されなかったか、残されていてもごくわずかです。

対照的に、日本では平安時代中期以降、天皇から庶民に至るまで様々な層の人々が日記を記録しており、その多くが現代にまで伝わっています。

これは、日本の正史編纂が『日本三代実録』で途絶えたため、当時の政治や文化、社会状況を知るために、日記が重要な役割を果たしたと考えられます。

『御堂関白記』は、日本の歴史に大きな影響を与えた藤原道長の自筆による日記であり、その貴重な点として、当時の政治、文化、社会状況を直接的に知ることができる点、また、権力者の日々の記録であるため、当時の権力構造や権力者の思考を知る上で貴重な資料である点が挙げられています。

さらに、記事では平安貴族がなぜ日記を書いたのかについても考察しています。

中国では、正史が存在していたため、日記は必要とされませんでした。

しかし、日本では正史が存在せず、当時の政治や文化、社会状況を知るために、日記が重要な役割を果たしたと考えられています。

このように、『御堂関白記』は、当時の社会状況や権力者の思考を知る上で貴重な資料であり、世界的に見ても非常に貴重な史料であると結論付けられています。

藤原道長の自筆の日記である『御堂関白記』が世界記憶遺産に登録されたのは、日本の歴史的価値を示すものだと感じます。

藤原道長と紫式部の出会い

紫式部と藤原道長の関係は?

複雑な関係だった

藤原道長は、紫式部の才能を見抜き、娘の教育係として宮中に出仕させたのですね。

✅ 紫式部は、夫の死後、娘を育てるために『源氏物語』を執筆し、その才能を買われて藤原道長の娘・彰子の女房兼教育係として宮中に出仕しました。

✅ 道長は、紫式部が彰子のサロンを活気づけ、天皇の関心を引きつけると期待し、実質的な雇用主として紫式部を宮中に出仕させたと推測されます。

✅ 道長は、紫式部の日記に記された和歌を通して、紫式部に愛情表現をしていたと考えられ、二人の間に恋愛関係があった可能性が示唆されています。

さらに読む ⇒和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!出典/画像元: https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/230808/藤原道長と紫式部の関係は、複雑で興味深いですね。

藤原道長は紫式部の父である藤原為時の越前守任官に大きく関わっていたことが『今昔物語集』に記されています。

道長は為時の漢詩の才能を見抜き、国司任官を望む為時の申請書類を見つけ、その詩句に感心し、越前守任官が決まっていた源国盛を辞退させて、為時を任命しました。

紫式部は夫と死別後の寛弘2年(1005)ごろ、中宮・彰子のもとで宮仕えを始めます。

彰子の父である藤原道長は、紫式部の文才を見抜き、スカウトした可能性があり、その就職は『源氏物語』の制作支援につながったと考えられます。

紫式部は道長から和歌を贈られ、露骨なセクハラともとれる内容にユーモアで切り返しています。

道長は紫式部の寝ている部屋の戸をたたくなど、行動を起こしますが、紫式部はそれを拒否する和歌を返しています。

紫式部と道長の関係は、愛人関係ではなかったと推測されますが、道長の誘いを巧みにいなす紫式部の描写は、当時の宮廷における恋愛ゲームのような側面を表しているとも解釈できます。

道長の紫式部への愛情表現は、当時の貴族社会の恋愛観を表しているようですね。

藤原道長と紫式部の関係

紫式部と藤原道長、2人の関係は?

複雑な関係

1000年後の未来の人々が『源氏物語』をどのように解釈するのか、想像するだけでも面白いですね。

公開日:2024/01/07

✅ 1000年後の未来の人々が「源氏物語」をどのように解釈するのか、現代の社会規範を基準に考察したエッセイを紹介しています。

✅ エッセイでは、現代の価値観から見た「源氏物語」の登場人物や物語展開の解釈を深掘りしています。

✅ 1000年後の未来の人々が、現代社会の価値観の変化を踏まえて「源氏物語」をどのように理解するのか、興味深い視点から考察しています。

さらに読む ⇒AERA dot. (アエラドット) | 時代の主役たちが結集。一捻りした独自記事を提供出典/画像元: https://dot.asahi.com/articles/-/210585?page=1現代の価値観から見た『源氏物語』の解釈は、興味深いですね。

紫式部と藤原道長の関係は、家庭教師と雇い主という関係でした。

藤原道長は、娘の彰子を天皇の妃にするため、魅力的な女性に育てる目的で、才能ある紫式部を家庭教師に迎えたのです。

しかし、紫式部と藤原道長は愛人関係だったという説も存在し、貴族の系譜を記した「尊卑分脈」には紫式部が「道長妾」と記されています。

一方で、紫式部の書いた「紫式部日記」には、藤原道長から贈られた女郎花や梅の枝、水鶏に関するエピソードが記されています。

これらのエピソードからは、藤原道長が紫式部を特別な存在として見ていたことがうかがえます。

また、藤原道長は紫式部が執筆した「源氏物語」を高く評価しており、パトロンとして作品を完成させるための支援をしたと言われています。

さらに、藤原道長は「源氏物語」の続きの執筆を促したともされています。

このように、紫式部と藤原道長の関係は、雇い主と雇われる側という枠を超えた、複雑で深みのあるものであったと言えるでしょう。

平安時代の権力者、藤原道長と源氏物語の作者、紫式部。

2人の関係は、史料『尊卑分脈』の記述から、紫式部が藤原道長の愛人だったとする説が浮上しています。

しかし、『尊卑分脈』は信用性の低い史料であるため、この記述も疑わしいとされています。

紫式部の日記である『紫式部日記』には、藤原道長が紫式部を「色好み」と評したエピソードや、夜中に紫式部の部屋の戸を叩いた人物に関する記述があり、そこから2人の関係を想像する声も上がっています。

しかし、これらの記述は、確固たる証拠とはならず、時系列の不明瞭さや、戸を叩いた人物が特定できないことから、憶測の域を出ません。

年齢差に関しては、藤原道長は966年生まれ、紫式部は970~978年頃生まれと推定され、5歳から12歳程度の差があります。

当時の社会状況を考えると、この程度の年齢差は恋愛に大きな障害にはなりませんでした。

しかし、紫式部の身分は藤原道長に比べると低いものでした。

藤原道長は関白として政治の中枢にいた一方、紫式部は宮廷女官という立場でした。

当時、身分が大きく異なる男女の関係は、社会的に認められるものではありませんでした。

総合的に考えると、紫式部と藤原道長の関係は不明確で、愛人関係であったという明確な証拠はありません。

ただ、当時の社会状況や、それぞれの立場を考慮すると、2人が特別な関係であった可能性も否定できません。

彼らの関係は、歴史の謎として、今後も研究が続けられていくでしょう。

藤原道長は平安時代の貴族であり、政治家として活躍した人物です。

紫式部にとっては、教え子の父であり、『源氏物語』の執筆を支援する後援者でもありました。

『源氏物語』執筆の後援者という側面では、道長は紫式部に紙や硯などの高級品を贈ったり、物語の続きを早く書いてほしいと激励の手紙を送ったりしていました。

道長が執筆を促した理由は、娘である彰子(天皇の妻)と天皇の仲を深めるためだったとされています。

道長自身も『源氏物語』の熱心なファンだったともいわれています。

また、紫式部と道長は愛人関係にあったという説もありますが、『尊卑分脈』という貴族の系譜を記録した書物にその根拠がみられます。

しかし、『尊卑分脈』は一部の記述の信憑性が低いと指摘されているため、紫式部と藤原道長が恋愛関係にあったとも言い切れません。

紫式部が残した『紫式部日記』には、むしろ彼女が道長のアプローチを断っていたらしい記述もみられます。

紫式部にとって道長は、家庭教師の仕事をくれた雇い主であり、源氏物語の執筆を支援してくれる強力なパトロンでもありました。

逆に道長からすれば、紫式部は娘の優秀な教育係であり、惜しみなく支援するほどの才能を持った部下でもありました。

愛人関係にまでは至らなかったものの、お互いにとって重要な存在であったことは間違いありません。

紫式部と藤原道長の関係は、現代では考えられないほど複雑なものであったのでしょう。

藤原道長と文学作品の関係は、当時の社会状況や権力構造を理解する上で重要な要素だと感じます。

💡 藤原道長は、平安時代中期に権勢を誇った貴族であり、文学作品にも大きな影響を与えた。

💡 道長と文学作品の関係は、政治や文化、人々の生活を知る上で重要な資料となっている。

💡 これらの作品を通して、平安時代中期の社会状況や文化を理解することができる。