美の変遷史:時代と文化が生み出す『美しさ』とは?美の基準:時代を超えた視点

美の基準は時代と文化で変遷!古代エジプトから平安時代の日本、そして現代まで、美しさの定義は多様に変化してきました。中国の伝統的な美しさ、平安貴族が求めた内面の美とは?グローバル化が進む現代では、様々な美の価値観が共存し、多様性が尊重されています。美の変遷を辿り、あなた自身の美しさを見つけよう!

平安美人の肖像:内面の美しさ

平安時代の美の基準って?現代と何が違うの?

内面の美しさやぽっちゃり体型が重要視された。

平安時代の美の基準は現代とは異なり、内面の美しさが重要視されました。

紫式部の日記や源氏物語を参考に、平安美人の肖像を探っていきましょう。

✅ 平安時代の美人の基準は、切れ長の目、白い肌、ぽっちゃりとした体型、長い黒髪などであり、具体的な顔のパーツよりも、髪、体型、肌の色、教養などが重視された。

✅ 紫式部の日記や源氏物語では、美人の具体的な容姿の描写は少なく、全体的な雰囲気や立ち振る舞い、肌の美しさなどが評価されており、特に髪の美しさや笑顔の魅力が重要視されていた。

✅ 現代の美人の基準とは異なり、平安時代の美人像は、教養があり奥ゆかしい、着物が似合う純和風な女性像を理想としていた。

さらに読む ⇒源氏びより | 〜源氏物語をどこよりも詳しくやさしく解説〜出典/画像元: https://ryoutei-senryu.jp/heian-beauty/平安時代の美人は、現代の基準とは異なり、教養や内面の美しさが重視されたことが分かります。

容姿の描写よりも、内面の美しさが重要視されていたという点が印象的です。

日本の平安時代においては、現代とは異なる美の基準が存在しました。

切れ長の目、白い肌、ぽっちゃりとした体型、長い髪、美しい頭の形、教養、奥ゆかしさなどが重視され、内面の美しさが重要視されました。

資料として用いられた「紫式部日記」と「源氏物語」からは、宮仕えの女性たちの容姿批評を通して、肌の色、頭髪、体型、額の美しさが評価されていたことがわかります。

具体的な顔のパーツの描写は少なく、全体的な印象や気品が美しさの基準となっていたことが特徴です。

平安時代の美人の基準は、現代とは大きく異なり興味深いですね。内面の美しさを重視する価値観は、現代にも通じるものがあると思います。

平安時代の美の描写:比喩と雰囲気

「源氏物語」の美人の秘密?容姿描写ではなく何で表現?

雰囲気や内面、比喩表現で美を表現。

源氏物語における、美の表現方法を見ていきましょう。

比喩表現や形容詞を使い、美しさを表現している点が特徴です。

公開日:2024/01/30

✅ 紫の上は光源氏の教育方針のもとで育ち、理想的な女性として成長し、六条院で光源氏や明石の姫君と穏やかな暮らしを送っていた。

✅ 明石の姫君の入内を機に、紫の上は明石の君と初めて対面し、光源氏の栄華を支えた内助の功を担う。しかし、光源氏の他の女性との関係に、紫の上は悲しみや不安を感じるようになる。

✅ 光源氏の明石での思い出話や、女三宮の登場を機に、紫の上は自分との関係性の変化に葛藤し、すれ違いを感じるようになる。

さらに読む ⇒1万年堂出版 | 千年も万年も読みつがれる書籍を出典/画像元: https://www.10000nen.com/media/53638/特定の容姿ではなく、全体的な雰囲気や内面からにじみ出る美しさを重視する表現は、非常に興味深いですね。

比喩表現の繊細さが、美しさをより際立たせているように感じます。

「源氏物語」では、美人の具体的な容姿描写は避けられ、比喩表現や形容詞を用いて美しさが表現されました。

例えば、朧月夜の君は「美しく艶やかで若々しい」と表現され、紫の上は「気高くきれいで、ぱっと輝く」と表現されています。

当時は、美しさとは、特定の顔のパーツではなく、全体的な雰囲気や内面からにじみ出るものでした。

源氏物語における美の表現は、現代の美的感覚にも通じるものがありますね。比喩表現の巧みさに感銘を受けました。

現代の美:多様性の受容

現代の美の基準は?多様性とグローバル化の影響は?

多様性重視!グローバル化で美の概念も拡大。

現代の美の多様性について、白壁征夫先生の記事を参考にしながら、美の変遷と現代の多様な美の価値観について考察します。

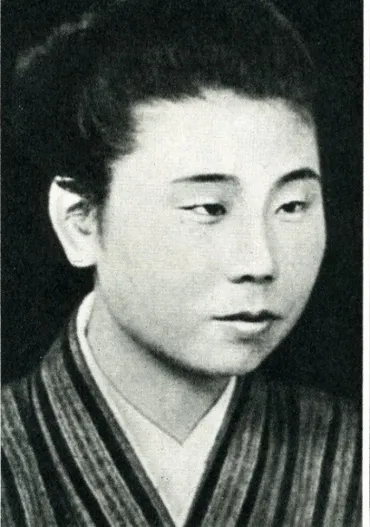

✅ 白壁征夫先生による「日本における美人の変遷」に関する記事で、縄文時代と弥生時代における顔貌の変化や、時代ごとの美人の基準の違いについて解説しています。

✅ 縄文時代は彫りの深い顔が特徴であり、弥生時代は扁平な顔が主流となりました。司馬遼太郎の著書「義経」を引用し、鎌倉時代における美人の基準と奥州の娘の顔貌の違いについても言及しています。

✅ 江戸時代から明治維新にかけて、美人の評価が一般大衆に移り変わり、肖像写真の登場によって美人の基準が変化したと結論づけています。

さらに読む ⇒一般社団法人日本美容医療リスクマネジメント協会 - 「美容医療・医師賠償補償制度」は、美容医療事故の賠償責任(引受保険会社:東京海上日動火災保険株式会社)とクレーム・苦情に対応する「苦情相談サービス」の両方を提供。出典/画像元: https://www.biyouiryou.jp/contents/kd03.html美の基準が多様化し、様々な価値観が共存している現代社会は興味深いですね。

グローバル化の影響で、様々な美の概念が受け入れられている点も素晴らしいです。

現代社会では、美の基準は多様化し、様々な美の価値観が共存しています。

グローバル化の影響を受け、様々な文化的な美の概念が受け入れられています。

日本においても、古代から現代に至るまで美の概念は変化し、特に平安時代の貴族社会では内面の美しさが重視されましたが、現代では多様性が尊重されています。

現代社会における美の多様性は素晴らしいですね。様々な美の価値観が尊重される社会は、より豊かだと思います。

美の基準は時代や文化によって変化し、現代では多様性が認められています。

美しさとは何か、改めて考えさせられる内容でした。

💡 時代や文化によって美の基準は異なり、歴史を通じて美の概念は変化し続けていることを理解する。

💡 中国、平安時代、現代の美意識を比較し、美しさに対する多様な視点を持つことの重要性を認識する。

💡 現代社会では、多様な美の価値観が尊重され、自分自身の美しさを追求することの価値を再確認する。