真珠湾攻撃の真相:山本五十六と太平洋戦争(真珠湾攻撃、戦略、開戦)?真珠湾攻撃に至るまでの日米関係と山本五十六の決断

1941年、日本とアメリカの開戦を回避するため、山本五十六は真珠湾攻撃を計画。早期講和を目指し、航空戦力の優位性を示そうとした。しかし、ハル・ノート、ルーズベルト大統領の思惑、暗号解読の遅れが、作戦の成否を分けた。軍事指揮官の視点から、山本五十六の決断を分析し、現代のリーダーシップにも通じる戦略的思考とリスク管理を考察する。

💡 山本五十六は対米開戦に反対しながらも、日本海軍を世界レベルに引き上げ、真珠湾攻撃を主導しました。

💡 真珠湾攻撃は、戦術的には成功しましたが、戦略的には大きな失敗となり、太平洋戦争の長期化を招きました。

💡 攻撃の立案過程では、山本五十六の戦略に基づき、部下たちの綿密な計画と研究が重ねられました。

それでは、真珠湾攻撃の背景、山本五十六の決断、その後の影響について、分かりやすく解説していきます。

開戦への道:山本五十六の決断

山本五十六が真珠湾攻撃を決意した理由は?

早期講和を目指し、航空主兵を活かすため。

本章では、山本五十六の対米開戦に対する考えと、真珠湾攻撃という苦渋の決断に至るまでの背景を解説します。

世界最強レベルの海軍を築き上げながらも、対米戦を回避しようとした彼の葛藤とは。

公開日:2024/12/16

✅ 山本五十六は、国産化を重視し、海外技術を導入して零戦を開発し、その技術力と熟練パイロットによって開戦当初の零戦は世界最強を誇った。

✅ 日本海軍は、戦艦大和や新鋭空母の建造においても世界レベルに達しており、対米開戦を前に世界最強レベルの海軍を築き上げた。

✅ 山本五十六は対米戦争に反対であり、真珠湾攻撃は苦渋の決断だった。対米戦を回避させようとした可能性も示唆されている。

さらに読む ⇒WEB歴史街道出典/画像元: https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7768?p=1山本五十六の対米戦回避の試み、そして真珠湾攻撃という決断は、非常に複雑な背景に基づいていますね。

当時の日本の置かれた状況と、彼の戦略的思考が深く関わっていることがよく分かります。

1941年、日本はアメリカとの開戦を避けられない状況に直面していた。

海軍は従来の漸減邀撃作戦を推し進めていたが、山本五十六は、海軍大学校での演習結果からその有効性に疑問を抱いていた。

国民国家の成立により、従来の決戦による勝敗決定が難しくなったことを踏まえ、山本は新たな戦略を模索。

対米戦を回避しながらも、開戦となれば早期講和を目指すため、航空主兵の重要性を認識し、真珠湾攻撃を主導した。

この奇襲作戦は、米太平洋艦隊を壊滅させ、早期和平の道を開く可能性があった一方で、日本海軍の機動部隊壊滅という大きなリスクも伴っていた。

山本は、日本の国力では対米戦に勝ち目がないことを理解していたからこそ、文字通り「これしかない」という決意でこの作戦を実行に移した。

山本五十六の対米戦反対と真珠湾攻撃の決断…歴史のifを考えると興味深いですね。もし対米戦を回避できていたら、日本の運命はどう変わっていたのか、想像が膨らみます。

日米関係の悪化と「ハル・ノート」

真珠湾攻撃、なぜ起きた?米国の最後通告「ハル・ノート」とは?

日米関係悪化、ハル・ノートが決定打。ルーズベルトの不信感。

次に、日米関係の悪化と、真珠湾攻撃へとつながる歴史的経緯について見ていきましょう。

ハル・ノートの提示や、ルーズベルト大統領の思惑など、複雑な要因が絡み合っています。

✅ 北朝鮮の威嚇行為は続くと予想され、日本は憲法上の制約から直接的な対応は難しいが、日米安保条約のもとで自衛隊が関与する可能性があり、その場合、災害救助などの本来の任務への影響も懸念される。

✅ 国家間の武力衝突は、奇襲攻撃に対する防御や一時的な反撃はあり得るものの、全面戦争に発展するリスクもあり、民間人の安全確保が課題となる。

✅ 記事は、日米関係の歴史的背景として、太平洋戦争開戦の引き金となったハル・ノートに触れ、アメリカが世論を戦争肯定に導くために、ある種の挑発を行った可能性を示唆している。

さらに読む ⇒nishikunn@top出典/画像元: http://nishikunn.net/nishikunn_wp/?p=24459日米関係の悪化は、様々な要因が複雑に絡み合って起きたのですね。

ハル・ノートが最後通牒と見なされたこと、ルーズベルト大統領の思惑など、多角的な視点から分析する必要があると感じました。

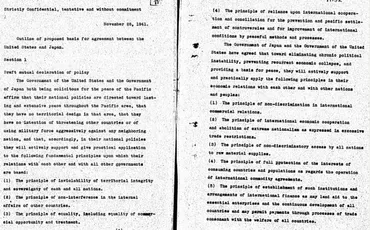

真珠湾攻撃に至る背景には、日米間の緊張の高まりがあった。

満州事変以降、日米関係は悪化の一途を辿り、日米諒解案を巡る誤解も関係修復を困難にした。

1941年11月26日(米国時間)に米国が日本に提示した「ハル・ノート」は、日本が受け入れられない内容であり、米国の最後通告と見なされた。

ルーズベルト大統領が直前になって「暫定協定案」を「ハル・ノート」に変更した背景には、様々な要因が複合的に影響している。

ルーズベルトが日本に不信感を募らせたことが、開戦へと繋がる重要な要因の一つとなった。

この歴史的経緯を深く理解し、12月8日を重要な日として認識する必要がある。

日米関係の悪化は、まさに歴史の歯車が狂い始めた瞬間ですね。ハル・ノートが最後通牒だったとは、衝撃的です。12月8日という日が、いかに重要な日であったのかがよく分かりました。

次のページを読む ⇒

真珠湾攻撃、戦術的成功の裏にある戦略的失敗とは?山本五十六の決断を、現代リーダーシップの視点から徹底分析。歴史的教訓から学ぶ戦略的思考とリスク管理。