妖怪ってどんな存在?日本妖怪文化の深掘り考察!(妖怪?)妖怪たちの多様な姿と、その背景にある文化

日本の妖怪、その多様な世界へ!声だけで現れる者、危害を加える者、食べると害がある者…多種多様な妖怪たちが、水木しげるの『ゲゲゲの鬼太郎』を通して身近に。第5期では、ぬらりひょんファミリーとの新たな戦いが繰り広げられ、妖怪の魅力を再発見。さらに、僧侶が妖怪として描かれる背景には、江戸時代の庶民感情や宗教的要素が。日本の妖怪文化の奥深さを紐解きます。

第5期の新たな敵と戦術

5期鬼太郎、ぬらりひょんファミリー戦で何が斬新だった?

鬼太郎能力封じ!戦略の変化が見られた。

『ゲゲゲの鬼太郎』シリーズにおける、様々な敵キャラクターの中でも、特に印象深いのが「ぬらりひょん」です。

本章では、ぬらりひょんのキャラクター像と、鬼太郎との関係性を深掘りします。

✅ 『ぬらりひょん』は、『ゲゲゲの鬼太郎』に登場する宿敵で、作品によってキャラクター性が異なり、「日本妖怪の総大将」と呼ばれることもある。

✅ 原作漫画やアニメ第1作では人間のふりをして悪事を働き、卑怯な手口で鬼太郎と対立。アニメ第3作以降では準レギュラーとして登場し、敵ボスとしてのイメージが定着した。

✅ 作品によっては敵対するだけでなく、鬼太郎に加勢したり、仲間になることも。また、ゲームなどでもボスキャラクターとして登場し、様々な姿を見せる。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E3%81%AC%E3%82%89%E3%82%8A%E3%81%B2%E3%82%87%E3%82%93_(%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%82%B2%E3%81%AE%E9%AC%BC%E5%A4%AA%E9%83%8E)ぬらりひょん、確かに強敵でしたね。

作品によって性格や役割が異なるのも面白いです。

第5期の戦略が一時的だったのは、少し残念でしたね。

登場人物の増加による処理が課題というのは、興味深い視点です。

第5期『ゲゲゲの鬼太郎』では、旧鼠、蟹坊主、百々目鬼といった妖怪が登場し、ぬらりひょんファミリーとの対決が描かれました。

旧鼠はぬらりひょんファミリーの一員として登場し、蟹坊主は過去作とは異なる役割で鬼太郎と敵対し、百々目鬼は元人間という設定で登場しました。

ぬらりひょんファミリーは、鬼太郎の能力を封じる戦略を用いるなど、過去のシリーズとは異なる戦い方を展開しました。

しかし、この戦略は一時的なもので、その後は従来の展開に戻ったため、一部のファンからは惜しむ声も上がりました。

このシリーズでは、鬼太郎側も強力なキャラクターを投入し、全体的に登場人物が増加した結果、その処理が課題となりました。

ぬらりひょんの多面的な描かれ方は、興味深いですね。作品によって敵だったり、味方だったりするのも面白いです。鬼太郎側のキャラクターが増えたことで、物語の展開も多様化しているのでしょうね。

僧侶をモチーフにした妖怪の背景

なぜ僧侶が妖怪に?寺と民衆の関係がカギ?

圧政への不満が妖怪という形で表現された。

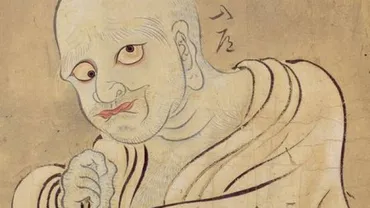

日本の妖怪の中には、僧侶をモチーフにしたものが存在します。

本章では、明治維新における廃仏毀釈などを背景に、僧侶と妖怪の関係性について考察します。

✅ 明治維新の神仏判別令をきっかけに、寺社への破壊や焼き討ちが全国で発生した。

✅ これは、統治者が意識しないところで庶民が寺社に対して抱いていた爆発寸前の怒りの表れである。

✅ 庶民は、寺への不満を妖怪と僧侶の関係に投影し、僧侶を妖怪化することで感情を表現した可能性がある。

さらに読む ⇒日本文化と今をつなぐウェブマガジン - Japaaan出典/画像元: https://mag.japaaan.com/archives/204541/3明治維新が妖怪文化に与えた影響について、深く考えさせられました。

庶民の感情が妖怪という形で表現されるというのは、興味深い視点です。

日本の妖怪の中には、僧侶をモチーフにしたものが多く存在します。

その背景には、江戸時代における寺と庶民の関係性が深く関わっています。

当時、寺は政治的、経済的、社会的に大きな権力を持っており、庶民に対して様々な圧力をかけていました。

高額な費用や奉仕活動の強制などにより、庶民は寺や僧侶に不満を抱くようになり、それが妖怪という形で表現されるようになりました。

明治維新における廃仏毀釈騒動も、民衆の怒りが爆発するきっかけとなりました。

人々は、嫌悪感を抱く存在を妖怪として形作る傾向があり、僧侶もまた、かつては嫌われやすい存在であったと考えられます。

なるほど、廃仏毀釈が妖怪に影響を与えたというのは、考えたこともなかったです。当時の人々の感情が、妖怪という形で表現されたというのは、非常に興味深いですね。

妖怪文化と人々の感情

僧侶の妖怪化、何が影響?神秘性と何の関係?

神秘性や法力が、妖怪イメージに繋がった。

妖怪文化は、人々の感情や社会的な背景と密接に結びついています。

本章では、妖怪文化がどのように人々の感情を反映し、形成されてきたのかを考察します。

✅ 記事は、ある人物の行動や考えについて論じており、その人物がどのように物事を認識し、行動しているのかを分析している。

✅ その人物は、周囲の状況や他者の影響を受けながらも、独自の判断基準を持ち、積極的に行動している様子が描かれている。

✅ 記事の最後に、その人物の行動に対する評価や、今後の展望について触れられており、読者へ考察を促している。

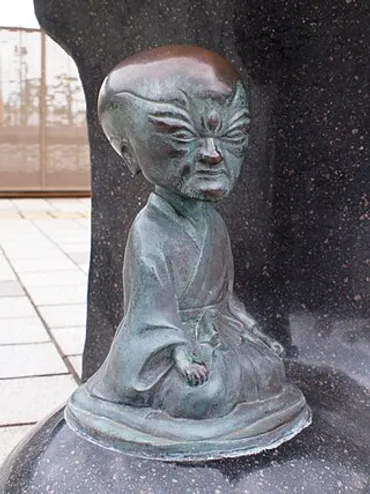

さらに読む ⇒d}ӃTCgwdԁx出典/画像元: https://ayakashi-web.com/yama/hitotsumekozou.html僧侶が妖怪のイメージに繋がっているという話は、興味深かったです。

一つ目小僧や海坊主など、僧侶に由来する妖怪はたくさんいますね。

妖怪文化が、色々な要素が絡み合って形成されているんだと改めて感じました。

僧侶の持つ神秘性も、妖怪化に影響を与えています。

神通力や法力を持つ僧侶は、良いイメージであれば超能力者として、悪いイメージであれば邪悪な存在として捉えられ、妖怪のイメージへと繋がりました。

一つ目小僧や海坊主など、僧侶に由来する妖怪は多岐にわたります。

このように、日本の妖怪文化は、人々の感情、社会的な背景、そして宗教的な要素が複雑に絡み合い、形成されてきたのです。

妖怪って、色んな感情がこめられてるんですね!怖いだけじゃなくて、色んな思いが込められているんだなと思いました。もっと妖怪について知りたくなりました!

本日の記事では、日本の妖怪文化について、その多様性、作品への影響、そして背景にある人々の感情について考察しました。

いかがでしたでしょうか。

💡 妖怪は、日本各地に伝わる多様な姿を持ち、人々の心に影響を与えてきました。

💡 『ゲゲゲの鬼太郎』は、妖怪文化を身近にし、その多様性を際立たせる役割を果たしました。

💡 妖怪文化は、人々の感情、社会的な背景、宗教的な要素が複雑に絡み合い形成されてきました。