日本語の一人称代名詞は多様?:歴史的背景と使い分け、外国人学習者へのアドバイス?一人称代名詞:多様性の秘密

日本語は奥深い!多様な一人称代名詞、膨大な文字数、複雑な助数詞…学習者を魅了する言語の秘密を大公開!「私」「僕」「俺」「うち」…使い分けの背景には、日本の文化と歴史が見え隠れ。外国人観光客も興味津々!言語学習のモチベーションを高める、日本語の面白さを凝縮した解説。

一人称の歴史と背景:自己同一性の変遷

なぜ日本語の一人称は多様?歴史的背景は?

個人概念の希薄さと自己同一性の変化に対応。

一人称代名詞の歴史的背景と、自己同一性の変遷について解説します。

明治時代以前の日本社会における「個人」概念の希薄さと、一人称代名詞の多様性との関係を見ていきましょう。

✅ 日本語の一人称は多様性に富んでおり、性別や立場、相手との関係性によって使い分けられる。これは、明治時代以前の日本社会における「個人」概念の希薄さ、周囲との関係性によって自己を定義していた歴史的背景に起因する。

✅ 一人称には、男性の「俺」や「僕」、女性の「あたし」や「うち」、性別問わず使える「私」や「自分」、身分や職業で使い分けるものなど、様々な種類がある。

✅ 日本語学習者は、一人称の使い分けに苦労することが多く、特にヨーロッパ言語にはない概念であるため、違和感を覚えることもある。言語交換レッスンを通して、その違いが浮き彫りになる場合がある。

さらに読む ⇒データで越境者に寄り添うメディア データのじかん出典/画像元: https://data.wingarc.com/first-person-in-japanese-27424「個人」概念が希薄だった時代背景が、一人称代名詞の多様性に影響を与えたというのは、興味深いですね。

自己同一性を周囲との関係性で定義していたというのは、現代の私たちには想像しにくいかもしれません。

日本語で一人称が多様なのは、近代以前の日本社会における「個人」概念の希薄さと、共同体の中での自己同一性の変化に対応する必要があったためです。

明治時代以降、西洋文化の影響で「個人」の概念が浸透し、一人称のバリエーションは減少しましたが、自己同一性の統合が進んだと考えられます。

「僕」は謙譲語から派生し、明治時代以降に定着。

「俺」は元々二人称でしたが、地方に広まり一人称として使われるようになりました。

なるほど、一人称代名詞の多様さは、社会構造の変化と密接に関わっているんですね。明治時代以降に「個人」の概念が浸透し、一人称のバリエーションが減ったというのは、納得できます。

一人称代名詞の多様な使い方:性別、状況、そしてニュアンス

日本語の一人称、使い分けでどんな印象が変わる?

場面や性別で「私」「僕」「俺」などを使い分けます。

一人称代名詞の多様な使い方について、性別、状況、ニュアンスに焦点を当てて解説します。

それぞれの代名詞が持つ意味合い、使われる場面、作品における表現への影響などを詳しく見ていきましょう。

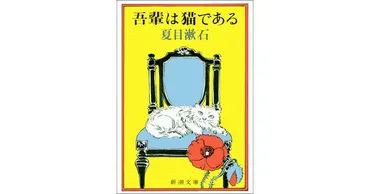

✅ 夏目漱石の処女作であり、一躍作家としての名声を確立した代表作。

✅ 主人公の猫の視点を通して、明治時代の俗物紳士たちの滑稽な人間模様や社会を風刺的に描いている。

✅ 江戸落語の笑いの文体、英国の皮肉な雰囲気、漱石の英文学の教養が融合した、痛快な文明批評の古典的作品。

さらに読む ⇒新潮社の電子書籍出典/画像元: https://ebook.shinchosha.co.jp/book/E640331/『吾輩は猫である』のように、一人称代名詞が作品の表現に大きく影響を与えるというのは、言葉の面白さですね。

男性と女性で一人称が違うだけでなく、状況によって使い分けるというのも、日本語の奥深さだと思います。

男性の一人称には「僕」と「俺」があり、プライベートな場で使われます。

女性の一人称には「あたし」と「うち」があり、「あたし」は近年若い女性の間で使われることが増え、「うち」は西日本の方言ですが、全国的に使われる傾向にあります。

「私」は最も一般的でフォーマルな場でも使用され、「自分」は男性的な印象がありますが、女性も使用します。

「当方」はビジネス文書で使われ、話し手個人または所属団体を指します。

身分や職業が限定された一人称には、「本職・小職(公務員)」「愚僧(僧侶)」などがあります。

夏目漱石の『吾輩は猫である』のように、一人称代名詞は作品のニュアンスを表現する上で重要な役割を果たします。

夏目漱石の作品を例に、一人称代名詞の重要性を説明するのは、とても分かりやすいですね。作品のニュアンスを理解する上で、一人称代名詞が重要な役割を果たしているということを、改めて認識しました。

日本語学習のヒント:外国人観光客へのアドバイス

日本語学習のモチベーションUP!外国人観光客が知るべき特徴は?

一人称代名詞、文字、助数詞、同音異義語等。

日本語学習のヒントとして、外国人観光客へのアドバイスをご紹介します。

日本語学習における難しさ、そして、その克服方法について、具体的なアドバイスを提供します。

✅ 全国通訳案内士試験は、言語系の国家資格であり、国家資格の中では中程度の難易度とされています。 試験は一次(筆記)と二次(口述)に分かれ、一次試験の合格率が低い傾向にあります。

✅ 試験科目は「外国語」、「日本地理」、「日本歴史」、「一般常識」、「通訳案内の実務」の5科目で、外国語は10言語から選択可能です。合格には、語学力だけでなく、日本の地理や歴史、一般教養など幅広い知識が求められます。

✅ 合格率は近年低下傾向にあり、2018年度以降は10%を切っています。外国語のレベルは、英語なら英検2級程度、中国語なら中検2級程度が受験の目安となります。

さらに読む ⇒全国通訳案内士の難易度を資格保持者が解説!おすすめ勉強法も伝授出典/画像元: https://www.kandagaigo.ac.jp/kifl/contents/guide-interpreter-level全国通訳案内士試験の話が出てくるのは、面白いですね。

日本語学習の難しさの一つとして、一人称代名詞以外にも、文字の多さや助数詞、同音異義語の存在などが挙げられるというのは、まさにその通りだと思います。

日本語のこのような特徴は、全国通訳案内士試験のテーマである「外国人観光客の関心事」の一つとしても挙げられます。

日本語に興味を持つ外国人観光客が、これらの特徴を理解することは、言語学習のモチベーションを高める上で重要です。

日本語学習においては、一人称代名詞の使い分け、文字の多さ、助数詞、同音異義語の存在など、様々な要素を理解することが求められます。

天皇だけが用いる一人称代名詞「朕」も存在しますが、現代の天皇は使用していません。

外国人観光客へのアドバイスとして、日本語学習のポイントをまとめているのは、実践的で良いですね。試験の話も交えて、日本語学習の難しさを解説している点も、分かりやすいと思います。

本日の記事では、日本語の一人称代名詞の多様性と、日本語学習の難しさ、そしてその克服方法について解説しました。

日本語の奥深さを感じていただけたなら幸いです。

💡 日本語の一人称代名詞は、性別、立場、相手との関係性によって使い分けられる。

💡 日本語の文字、助数詞、同音異義語も、日本語学習における重要な要素である。

💡 外国人観光客が日本語を学ぶ際には、これらの特徴を理解することが重要である。