日本語の奥深さ:一人称代名詞、全国通訳案内士試験、天皇、明治天皇、自己肯定感?一人称代名詞から読み解く日本語の世界

日本語の一人称代名詞「私」「俺」「僕」…使い分けは奥深い!全国通訳案内士試験でも問われる日本語の多様性を徹底解説。天皇の「朕」から「わたくし」への変化が象徴する日本の歴史と文化。明治天皇評伝『明治大帝』を通して、日本語の奥深さと、自己表現の豊かさを探求します。日本語エンタメ表現にも注目!

天皇の言葉:歴史と変遷

天皇の「朕」から「わたくし」への変化、何が象徴?

民主主義と天皇の国民への接近。

天皇の一人称代名詞である「朕」は、日本の歴史と文化を象徴する言葉です。

時代の変化と共に、その意味合いも変化しています。

✅ 社会の価値観が分断し、天皇がどちらの立場にも寄り添いにくくなっている現状について、三島由紀夫と全共闘の対立を例に問題提起している。

✅ 三島由紀夫は、天皇を「人間として尊敬できる」かどうかで判断するのではなく、連綿と続く美しさとして捉えるべきだと主張していた。

✅ 「人間として尊敬できない」天皇や皇族が出た場合にどう対応するのかという問題は、現代社会にも通じる重要な問いとして提示されている。

さらに読む ⇒テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義(10MTVオピニオン)出典/画像元: https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=4292天皇の一人称代名詞の変化は、天皇と国民の関係性の変化を象徴しています。

三島由紀夫の表現は興味深いですね。

天皇の一人称代名詞「朕(ちん)」は、日本語の歴史と文化を象徴する存在です。

かつて天子のみが用いる言葉であり、詔書や玉音放送で使用されました。

しかし、戦後の新憲法下では「わたくし」という言葉が用いられるようになり、天皇のあり方の変化を象徴しています。

この変化は、天皇が国民に近づき、民主主義国家としての新たなスタートを切ったことを示しています。

この変化に対して、三島由紀夫は複雑な感情を作品で表現しました。

「朕」という言葉の重みを感じますね。三島由紀夫の意見も、なるほど、と思いました。

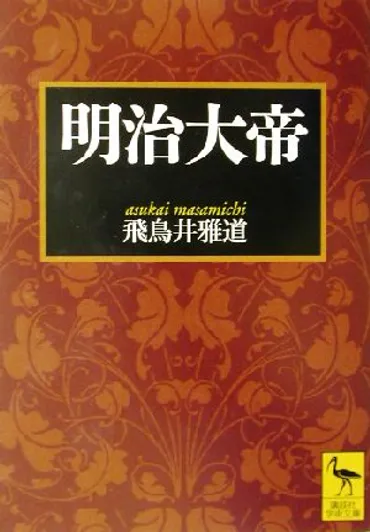

明治天皇を描く:評伝『明治大帝』の視点

明治天皇の評伝『明治大帝』、どんな視点で描かれてる?

シニカルながらも偉業を評価、歴史の裏話も満載。

本書は、明治天皇の実像に迫る評伝であり、近代日本の礎を築いた天皇の生涯を描いています。

明治という激動の時代が分かります。

✅ 本書は、日本史家が明治天皇をテーマに、天皇制批判や元号否定論を前提としながらも、近代日本を築いた明治天皇の実像に迫る伝記である。

✅ 明治天皇が、内乱期を乗り越え、近代的国家体制を確立し、日清・日露戦争に勝利するまでの歩みを、十六歳での即位から生涯を通して描き出している。

✅ 大久保利通や岩倉具視ら討幕派との関係性や、乃木希典に関するエピソードなども交えながら、明治という激動の時代と天皇の姿を浮き彫りにしている。

さらに読む ⇒トップ | ブックオフ公式オンラインストア出典/画像元: https://shopping.bookoff.co.jp/used/0012629630明治天皇に関する様々なエピソードが紹介されており、歴史好きにはたまらない内容ですね。

明治天皇について詳しく知りたいです。

本書『明治大帝』は、京都大学名誉教授の飛鳥井雅道氏によって著された明治天皇の評伝です。

旧公家出身の左翼的知識人である著者は、天皇制に対してシニカルな視点を持ちながらも、明治天皇の偉業を評価しています。

本書は、幼少期から即位、王政復古、近代国家への成長という過程を詳細に記述しており、明治天皇の役割や天皇の日常についても言及しています。

歴史の裏話も豊富に盛り込まれており、明治天皇に関するある程度の知識を持つ読者向けに書かれています。

明治天皇の評伝、興味深いですね!歴史の裏話も満載なんて、読み応えがありそうです!

自己肯定感を高める日本語:エンタメ表現と多様性

日本語文化が自己表現に与える影響は?

自己肯定感を高め、多様な価値観を反映する。

自己肯定感の低さが問題となっている日本の若者。

エンタメ表現における日本語の多様性が、自己肯定感を高める可能性を示唆しています。

公開日:2024/04/04

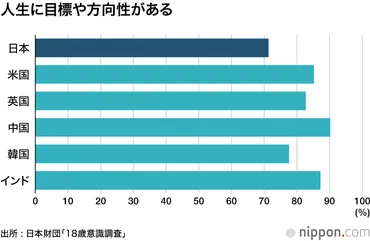

✅ 日本財団の18歳意識調査によると、日本の若者の約6割が将来の夢を持っていると回答したが、これは他の5カ国と比較して低い割合だった。

✅ 自己肯定感の低さも特徴で、「他人から必要とされているか」「人に誇れる個性があるか」という問いに対し、肯定的な回答が60%を下回り、他国と比べて著しく低い結果となった。

✅ 豊かで安全な社会環境にも関わらず、日本の若者は息苦しさを感じており、「夢中になれること」や「人生の目標」を持つ割合も低いことが示唆された。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-data/h01959/一人称代名詞をテーマにした楽曲など、自己肯定感を高めるエンタメ表現は素晴らしいですね。

日本語の多様性が活かされています。

一人称代名詞をテーマにした楽曲など、自己肯定感を高めるエンタメ表現は、多様な日本語文化を反映しています。

日本語の複雑さと奥深さは、単なる言語を超えた文化的表現の豊かさを示しています。

このように、日本語は、自己表現の幅を広げ、多様な価値観を反映するツールとして機能しています。

自己肯定感を高めるエンタメ表現、もっと色々なものが出てきて欲しいですね!日本語って、本当に奥深いですね!

今回は、一人称代名詞、全国通訳案内士試験、天皇、明治天皇、自己肯定感について、日本語の奥深さを様々な視点から見てきました。

💡 日本語の一人称代名詞は、年齢や性別によって多様に使い分けられます。

💡 全国通訳案内士試験では、日本語の知識と表現力が試されます。

💡 自己肯定感を高めるエンタメ表現が重要である。