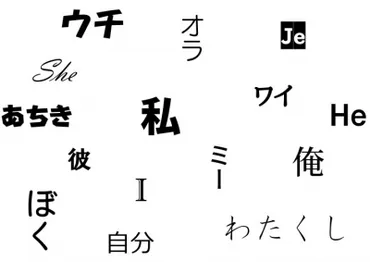

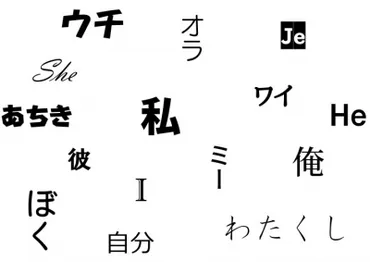

日本語の一人称代名詞:自己表現の多様性は?多様な一人称代名詞が織りなす自己表現の世界

日本語の一人称代名詞は、個性と文化を映し出す鏡。多様な表現が、話し手の性別、関係性、状況によって使い分けられ、自己表現を豊かにします。「私」「僕」「俺」…それぞれの言葉が持つ歴史的背景と微妙なニュアンスの違いを紐解き、言語学習の面白さを深掘り。夏目漱石の作品から天皇の言葉まで、日本語の奥深さを体験しましょう。

💡 日本語の一人称代名詞には、「私」「僕」「俺」「あたし」など様々な種類があり、場面や性別によって使い分けられる。

💡 一人称代名詞は、明治時代以前の共同体意識と、個人としての自己認識の変化に影響を受けて多様化した。

💡 「朕」のような特別な一人称代名詞は、歴史的・文化的背景を象徴し、自己表現の幅を広げる。

日本語には多様な一人称代名詞があり、その使い分けは自己表現の重要な要素です。

この記事では、一人称代名詞の歴史的背景や、その使い分けについて掘り下げていきます。

多様な日本語の一人称:自己表現のルーツ

日本語の一人称代名詞はなぜ多様?その背景は?

個人概念の未確立と自己表現のため。

日本語の一人称代名詞は、「私」「僕」「俺」「あたし」など、多様な表現が存在します。

それぞれの言葉が持つニュアンスや、使い分けのルールについて見ていきましょう。

公開日:2024/08/26

✅ 日本語には多様な一人称があり、フォーマルな場面では「私」や「わたくし」、カジュアルな場面では「僕」「俺」「あたし」などが使われる。

✅ 一人称は時代の変化と共に変化し、男性が「僕」や「俺」を使うことが一般的になり、性別による使い分けも柔軟になっている。

✅ 地方によっても独自の一人称があり、北海道や東北では古風な表現、関西では親しみやすい表現、九州では力強い表現などが見られる。

さらに読む ⇒Learn Japanese: Find the Best Classes, Lessons, and Tutors Online or Near You出典/画像元: https://hh-japaneeds.com/ja/japanese-grammer/first-person-word/日本語の一人称代名詞の多様性は、自己表現の幅を広げ、言語に深みを与えますね。

性別や年齢、状況によって使い分ける文化があるのは、興味深いです。

日本語には、自己を表現するための一人称代名詞が多様に存在します。

これは、言語学習者にとって大きな課題の一つであり、特にヨーロッパの言語からの学習者にとっては、性別や状況に応じた使い分けという概念が理解しにくい場合があります。

このような多様性の背景には、近代以前の日本における「個人」という概念の未確立がありました。

共同体の中で自己同一性が変化していたため、状況に合わせて一人称を使い分ける必要があったのです。

明治時代以降に「個人」の概念が浸透するにつれ、一人称の種類は減少しましたが、日本語話者にとって自己表現の重要な手段であり続けています。

なるほど、一人称代名詞の多様性は、個人の自己認識と密接に結びついているんですね。歴史的背景を知ると、より深く理解できます。

一人称代名詞の進化と歴史

日本語の一人称、背景と使い分けって?

起源や文脈で、多様な一人称代名詞を使い分けます。

一人称代名詞は、自己の印象や社会的地位、相手との距離感を示す要素であり、歴史的背景とともに変化してきました。

その進化と、歴史について見ていきましょう。

✅ 日本語の一人称は多様で、性別や状況によって使い分ける文化があり、外国人には理解しにくい。

✅ 日本語の一人称の豊富さは、明治時代以前の共同体意識と、個人としての自己認識の変化に起因する。

✅ 一人称は自己の印象や社会的地位、相手との距離感を示す要素であり、歴史的背景とともに変化してきた。

さらに読む ⇒データで越境者に寄り添うメディア データのじかん出典/画像元: https://data.wingarc.com/first-person-in-japanese-27424一人称代名詞には、それぞれ異なる起源と変遷があるのですね。

「僕」は謙譲語から、「俺」は二人称から一人称へ変化したというのも面白いです。

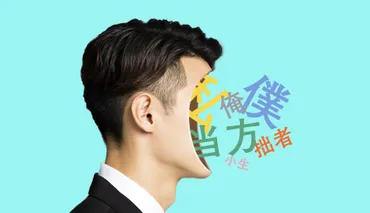

日本語の一人称代名詞は、それぞれ異なる起源と変遷を辿ってきました。

「僕」は謙譲語が起源で明治時代以降に広まり、「俺」は元々二人称だったものが一人称として使われるようになった経緯があります。

「私」は男女問わず最も一般的で、フォーマルな場面でも用いられます。

「自分」は旧日本軍で推奨され、自己を律するニュアンスを含みます。

一方、ビジネス文書では「当方」、僧侶は「愚僧」など、職業によって限定される一人称も存在し、それぞれが特定の文脈で用いられます。

一人称代名詞の歴史的背景を知ることで、日本語の奥深さを感じますね。特に、それぞれの言葉が持つニュアンスの違いは興味深いです。

次のページを読む ⇒

日本語の一人称、使い分けに悩む学習者必見!「私」「僕」「俺」…多様な表現が自己表現を豊かに。歴史的背景も紐解き、日本語の奥深さを探求。