首里城炎上と沖縄戦:歴史的遺産の破壊と再生への道(首里城、沖縄戦、文化財)?首里城焼失の歴史:沖縄戦と火災が示すもの

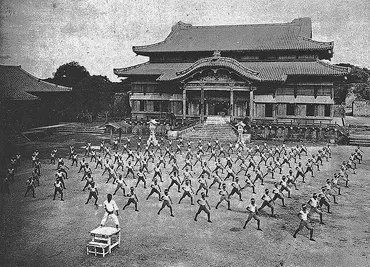

太平洋戦争末期、沖縄戦で首里城は激戦の末、姿を消した。米軍は暗号解読で日本軍司令部の存在を把握し、文化財保護の試みも虚しく、砲火は城を瓦礫に変えた。空襲で焼失する様子を克明に記録した写真と、沖縄戦の悲劇を伝えるこの記事は、文化財破壊と兵士の過酷な状況という、戦争の二面性を浮き彫りにする。沖縄の象徴の喪失は、平和への願いを強くする。

戦火の中の記憶:都市と文化財の破壊

太平洋戦争、空襲が日本の城に与えた最大の被害とは?

多くの城郭の焼失と、文化財の大損失。

戦争は、貴重な文化財を破壊する行為です。

首里城に限らず、多くの城郭が戦火に見舞われました。

戦争の悲惨さを物語っています。

公開日:2020/12/09

✅ 第二次世界大戦中に日本国内で破壊された城郭建築について、首里城、名古屋城、岡山城、和歌山城、仙台城、宇和島城、松山城、大垣城、広島城、福山城の事例を写真と共に紹介しています。

✅ これらの城郭は空襲や原爆によって焼失し、その多くは鉄筋コンクリートで再建されました。一部では、天守閣が被害を免れたものの、櫓や門などが焼失した例も含まれています。

✅ 記事は、戦争が貴重な文化財を破壊する無慈悲な行為であることを強調し、将来の世代が同様の怒りを感じるだろうと述べ、戦争のない世界を願っています。

さらに読む ⇒YoFu’s Taravel Blog出典/画像元: https://yofu.hatenablog.com/entry/2020/12/09/110101空襲によって多くの城郭が焼失した事実は衝撃的です。

首里城だけでなく、日本の歴史的建造物が失われたことは、計り知れない損失です。

戦争の無情さを痛感します。

太平洋戦争末期の空襲は、日本各地の城郭に甚大な被害をもたらしました。

焼夷弾により名古屋城やその他の城郭の天守が焼失し、多くの建造物が被災しました。

首里城は艦砲射撃によって壊滅的な被害を受け、広島城は原爆投下により倒壊しました。

これらの空襲は、多くの人命を奪い、貴重な文化財を失わせ、日本の都市機能を麻痺させるほどの甚大な被害をもたらしました。

沖縄戦での首里城焼失は、この悲劇の象徴となりました。

戦争が文化財に与える影響は甚大ですね。歴史的建造物の破壊は、単なる物理的な損失だけでなく、その土地の記憶や文化をも奪う行為だと改めて感じました。

隠された策略と文化財保護の可能性

米軍は首里城を攻撃しなかった?その理由は?

文化財認識と機動部隊の判断で攻撃を避けた。

首里城地下の日本軍司令部壕に関する書籍が出版され、日米の資料を基に全貌解明が試みられました。

歴史的事実を多角的に検証する重要性を示しています。

✅ 太平洋戦争末期の沖縄戦で、米軍の攻撃目標となった首里城地下の日本軍司令部壕について、日米の資料を駆使して全貌解明を試みた書籍が出版された。

✅ 本書は、司令部壕の役割や運用、住民との関係など、これまで明らかにされてこなかった部分に焦点を当て、米軍資料と日本軍資料を組み合わせることで、その全体像を明らかにした。

✅ 専門家は、地下司令部壕を知ることで、現在の「台湾有事」の際に何が起こるかを類推できるとし、沖縄戦の教訓を活かす必要性を訴えている。

さらに読む ⇒沖縄戦後80年を前に、知られるべき首里城地下日本軍司令部壕の実態 – 集英社新書プラス出典/画像元: https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/interview/syurijyo_okinawasen/27940暗号解読によって米軍が首里城の情報を把握していたことは驚きです。

攻撃を回避する可能性もあったという点も興味深く、複雑な心境になります。

米軍は、沖縄戦前から首里城に日本軍第32軍司令部があることを把握していました。

暗号電の解読により日本軍の作戦や司令部の位置を詳細に把握していたのです。

しかし、その情報を上陸部隊や航空部隊には伝えませんでした。

一方、米軍は首里城を文化財と認識し、攻撃を避けていた可能性も示唆されています。

第58機動部隊や艦載機が、独自の判断で攻撃を回避したと考えられます。

しかし、最終的には首里城は沖縄戦の激戦地となり、焼失することになりました。

米軍が首里城を攻撃目標から外す可能性があったという話は興味深いですね。戦争における情報戦の重要性、そして文化財保護の難しさを感じます。

そして、未来へ:喪失と再生

首里城焼失、沖縄県民の喪失感とは?

深い喪失感とアイデンティティーの揺らぎ。

首里城の焼失は、沖縄の人々に大きな衝撃を与えました。

焼失後、再建への動きがありましたが、同時に負の遺産の扱いについても議論が続いています。

公開日:2019/11/30

✅ 沖縄のシンボルである首里城の正殿などが焼失し、関係者は言葉を失った。

✅ 1945年の沖縄戦で焼失後、89年から復元が進められ、琉球王国時代の忠実な再現が目指されていた。

✅ 今回の焼失は、沖縄の歴史的象徴である首里城の復元に関わった人々や市民に大きな衝撃を与え、観光への影響も懸念されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20191031/k00/00m/040/079000c焼失した首里城は、沖縄の人々にとって特別な存在だったことがわかります。

失われた文化と記憶を取り戻そうとする人々の姿に感動しました。

そして未来に向けての活動についても注目したいです。

2019年10月31日に焼失した首里城は、沖縄の象徴として年間280万人が訪れる観光名所でした。

その焼失は、沖縄県民に深い喪失感とアイデンティティーの揺らぎをもたらしました。

今回の火災は、首里城が持つ悲しい歴史、特に沖縄戦での破壊に再び焦点を当てました。

92年の復元は、多くの研究者と職人の努力により実現しました。

今回の火災後、再建の機運が高まる一方で、地下に残る第32軍司令部壕や留魂壕といった「負の遺産」の保存や公開に関する議論も起きています。

戦争経験者たちは、首里城焼失の記憶とともに、戦争の愚かさと平和の大切さを訴えています。

首里城の焼失は、沖縄の人々にとって深い悲しみだったでしょう。復元と並行して、負の遺産についても議論されていることに、歴史の重みを感じます。

首里城を巡る歴史は、戦争の悲劇と文化財の重要性、そして未来への希望を私たちに教えてくれます。

過去を学び、未来へと繋げていくことが大切です。

💡 首里城は沖縄戦の激戦地となり、焼失。深い喪失感とアイデンティティへの影響があった。

💡 戦争は文化財を破壊し、平和の重要性を示す。歴史的遺産の保存と公開に関する議論が重要。

💡 再建を目指す一方で、負の遺産の扱いについても検討。過去の教訓を活かし未来を築く。