藤原道長はどんな人物だったのか?平安時代の権力者とは!!!

藤原道長と彼の妻たち…愛と権力、そして歴史の影が織りなす平安貴族の物語。大河ドラマ「光る君へ」で明かされる、知られざる真実とは?

💡 藤原道長は、平安時代中期に権勢を誇った人物です。

💡 彼の生涯は、多くの文学作品に影響を与えています。

💡 道長と密接に関わった女性たちについても詳しくご紹介します。

それでは、藤原道長について詳しく見ていきましょう。

藤原道長の生涯と文学作品

藤原道長が活躍した平安時代を、文学作品から紐解くなら?

源氏物語、栄花物語、御堂関白記

藤原道長の生涯は、まさに平安時代を代表する物語ですね。

公開日:2016/06/23

✅ 藤原道長は平安時代中期の貴族社会で権勢を誇った人物であり、彼の生涯は「源氏物語」「栄花物語」「御堂関白記」といった文学作品に様々な形で反映されています。

✅ 「源氏物語」の作者である紫式部は道長の娘・彰子の女房であり、道長は娘の教育のために紫式部に物語の執筆を依頼したという説があります。また、「栄花物語」は道長の栄華とその影の部分を描いた歴史物語であり、作者は道長の妻や娘の女房だったとされています。

✅ 道長自身も「御堂関白記」という日記を残しており、そこには道長の政治活動や日々の出来事、そして当時の宮廷社会の様子が記録されています。これらの文学作品を通して、藤原道長の生涯とその時代背景を理解することができます。

さらに読む ⇒歴史をわかりやすく解説!ヒストリーランド出典/画像元: https://history-land.com/michinaga-literature/道長自身の視点がわかる「御堂関白記」は、当時の宮廷社会の様子を知る貴重な資料ですね。

藤原道長は平安時代中期に権勢を誇った人物であり、彼の生涯と周囲の人々の物語は当時の宮廷文化を色濃く反映した文学作品に多く見られます。

特に、「源氏物語」「栄花物語」「御堂関白記」という3つの作品は道長と密接な関係があり、それぞれの視点から彼の権力や影響力、そして当時の社会を描いています。

なるほど、道長は文学作品を通じて、当時の社会状況や文化を私たちに伝えてくれているんですね。

藤原道長の正妻、源倫子

藤原道長の妻、源倫子の貢献とは?

天皇の外戚に道長を押し上げた

源倫子は、道長の成功に大きく貢献した女性ですね。

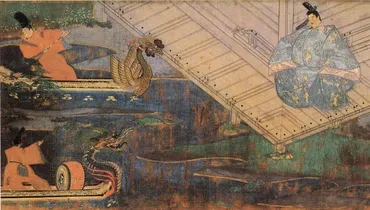

✅ 源倫子は、左大臣・源雅信と藤原穆子の娘として生まれ、道長との結婚によって、権力者としての道長の将来性を掴み、その地位を確固たるものにした。

✅ 道長との間には二男四女をもうけ、その子供たちは後の摂政・関白、中宮、皇太子妃など、それぞれ重要な役割を果たした。特に道長の長男・頼通は、摂政として摂関政治の全盛期を築いた。

✅ 夫婦仲は円満であり、道長は倫子を「女方」と呼び、彼女を敬愛していたことが伺える。倫子は道長の日常生活の中心であり、二人の子供たちは、政治、皇室において重要な地位を占めていた。

さらに読む ⇒探究心をくすぐる本格派の歴史ウェブマガジン | 戦国ヒストリー出典/画像元: https://sengoku-his.com/2209道長と倫子の夫婦関係は興味深いですね。

倫子の存在が、道長の権勢を支えていたことがわかります。

藤原道長の正妻は源倫子で、宇多天皇の孫にあたる源雅信の娘です。

倫子は将来は天皇の后と期待されて育ちましたが、摂関政治の真っ只中、天皇が次々と変わる中で、その機会を逃してしまいます。

24歳の時に、道長と結婚。

道長は倫子よりも2歳年下でしたが、ハンサムな青年だったため、倫子の母が道長に惚れ込み、結婚を許しました。

倫子は道長との間に2男4女をもうけ、そのうち3人の娘が天皇の后となり、道長を天皇の外戚へと押し上げました。

倫子は穏やかな性格で社交的な女性だったとされ、『栄花物語』では、道長が別の女性と親しくなった際も、倫子は穏やかに過ごしていたと記されています。

また、倫子はよく宮中に参内し、娘たちが中宮となった後も、実家のサポート役を務めていたようです。

道長が「男は妻によって良くも悪くもなる」と語ったように、倫子は道長の成功に大きく貢献したと言えるでしょう。

彼女は気配りのできる賢さと行動力を持つ、まさに「できる妻」だったのです。

倫子は道長の妻としてだけでなく、政治的な役割も担っていたんですね。

藤原道長の側室、源明子

源明子は道長の何だった?

側室

源明子の出自は、道長との結婚に影響を与えたんですね。

✅ 藤原道長の側室である源明子は、輝かしい家系出身ながらも父の失脚により幼い頃に叔父や藤原詮子の庇護を受けることになりました。

✅ 道長との結婚は、詮子の縁が大きく、明子は道長の兄である道隆や弟である道兼からの求婚を詮子によって断られ、道長とのみ結ばれたと考えられています。

✅ 明子は道長との間に子供をもうけましたが、正室である倫子との間に生まれた子供たちと比べて出世が遅れるなど、妻妾としての立場に影響を受けていたことが分かります。しかし、明子は85歳まで生き、息子も右大臣にまで昇進するなど、充実した人生を送ったと言えるでしょう。

さらに読む ⇒デイリースポーツ online出典/画像元: https://www.daily.co.jp/gossip/subculture/2024/06/03/0017727905.shtml明子は、道長の側室でありながらも、息子を右大臣にまで育て上げたとは、素晴らしいですね。

源明子は、藤原道長の側室として知られています。

父は源高明、母は藤原師輔の五女・愛宮です。

道長とはいとこの関係であり、道長の姉・詮子に養育されました。

明子は道長との間に4男2女をもうけました。

長男の頼宗は右大臣、三男の顕信は出家、四男の能信と六男の長家は権大納言にまで出世しました。

三女の寛子は小一条院の女御、五女の尊子は源師房の妻となりました。

明子は道長にとって大切な存在であり、『大鏡』では「2人の夫人」と表現されていますが、道長の正室・倫子との間には大きな格差がありました。

倫子の子は関白にまで昇進したのに対し、明子の子供たちは権大納言止まりでした。

明子の生涯は、平安時代の貴族社会における女性たちの生き様を垣間見ることができる興味深いものです。

明子の生涯は、平安時代の女性たちの生き様を物語っていますね。

藤原道長の栄華を描いた「栄花物語」

「栄花物語」はどんな物語?

藤原道長の人生を描いた物語

「大鏡」と「栄花物語」は、どちらも藤原道長の栄華を描いた作品ですね。

公開日:2021/02/02

✅ 「大鏡」と「栄花物語」はどちらも平安時代の歴史物語ですが、記述方法に違いがあります。「大鏡」は紀伝体で、人物のエピソードを中心に語り、「栄花物語」は編年体で、時代順に出来事を記述します。

✅ 「大鏡」は藤原道長の栄華を中心に、藤原氏の栄枯盛衰を描いた歴史物語で、教科書的な印象があります。「栄花物語」は天皇や貴族の妻妾などのエピソードも取り上げ、資料集的な面白さがあります。

✅ 「大鏡」は藤原道長の栄華を語るために、藤原北家の繁栄を重点的に記述しているのに対し、「栄花物語」は「六国史」に続く歴史書として、宇多天皇の時代から始まります。両作品とも藤原道長の栄華を描いている点は共通しています。

さらに読む ⇒ものがたりする平安出典/画像元: https://heianmagazine.com/literature/ookagami-eigamonogatari「栄花物語」は、道長の栄華だけでなく、当時の宮廷の様子も描かれているので、平安時代の歴史を知る上でとても貴重な資料となっています。

「栄花物語」は平安時代の女性の手による歴史物語で、藤原道長の栄華を描いた作品です。

編年体で書かれており、道長の没するまでを記した正編30巻と、子孫のその後を記した続編10巻の全40巻から構成されています。

宇多天皇の時代から始まり、堀河朝の寛治6年2月(1092年)まで、約200年間の時代を扱っています。

道長の生涯を通して、彼の政治力や文化への貢献、そして晩年の苦悩などが詳しく描かれています。

また、道長の子孫や当時の宮廷の様子も描かれており、平安時代の歴史を知る上で貴重な資料となっています。

「栄花物語」は「大鏡」のような歴史書としての厳密さよりも、物語性を重視しているため、史実との矛盾点も多く見られます。

しかし、女流文学の影響が強く、後の「鏡物」と呼ばれる歴史物語の基礎を築いた作品としても評価されています。

両作品とも藤原道長の栄華を描いている点は共通していますが、記述方法や視点が異なるんですね。

大河ドラマ『光る君へ』の源明子

光る君へで描かれる源明子の魅力は?

美貌と悲劇的な生い立ち

源明子は、ドラマではどのような人物として描かれるのでしょうか?。

✅ 源明子は、藤原道長に仕えることで復讐の機会を伺い、ついに兼家の扇を手に入れることに成功しました。

✅ 明子は、兼家への復讐に執念を燃やし、冷酷で策略家な一面を見せながらも、同時に父の死を悼み、復讐に突き動かされる複雑な心情を抱えています。

✅ 明子の復讐劇は、今後どのように展開していくのか、そして、彼女の運命はいかに?今後の展開が注目されます。

さらに読む ⇒シネマトゥデイ出典/画像元: https://www.cinematoday.jp/news/N0142259源明子は、復讐に燃える複雑な女性として描かれているんですね。

今後の展開が楽しみです。

2024年NHK大河ドラマ『光る君へ』に登場する源明子は、藤原道長の妻の一人で、瀧本公美さんが演じています。

彼女は美人の誉れが高く、藤原道長の兄弟2名から求婚されたほどでしたが、その美しさに関する具体的な記述はありません。

しかし、娘たちが美形であったことから、彼女の美貌は伝わります。

源明子の父、源高明は醍醐天皇の皇子で、優秀な文人として活躍していましたが、安和の変で失脚し、筑紫に左遷されました。

この事件は、源明子の生涯に大きな影響を与え、藤原道長の正妻になることを阻みました。

源明子の出自は、当時の権力者である藤原氏にとって、政治的に不安定な要素だったのです。

しかし、源明子は藤原道長に愛され、比較的幸せな人生を送りました。

これは、藤原道長の母である藤原詮子の庇護があったためと考えられます。

藤原詮子は、源高明の失脚を同情しており、源明子の結婚を後押ししたのでしょう。

『光る君へ』では、源明子の美貌と悲劇的な生い立ちが強調され、彼女の魅力が際立っています。

また、平安時代の恋愛観が表現され、ほんのわずかな垣間見から恋愛が発展する様子が描かれています。

ドラマの中では源明子は、藤原道長の妻としてだけでなく、自身の境遇に翻弄されながらも懸命に生きる女性として描かれることが予想されます。

源明子の美貌や悲劇的な生い立ちが、ドラマの中でどのように表現されるのか、楽しみです。

藤原道長は、権勢と文化を通して平安時代を彩った人物だったと言えるでしょう。

💡 藤原道長は、平安時代中期に権勢を誇った人物であり、摂関政治を確立しました。

💡 彼の生涯は、多くの文学作品に影響を与え、私たちに当時の社会状況や文化を教えてくれます。

💡 道長と密接に関わった女性たちは、それぞれの立場の中で、道長の成功に貢献しました。